每个孩子都是一颗独特的种子,需要不同的阳光、水分和土壤,个别幼儿教育不是简单的“因材施教”口号,而是一套需要系统性观察、灵活调整和深度共情的实践方法,以下是基于一线教学经验提炼出的核心策略:

从“标签化”到“动态画像”

许多教师习惯用“内向”“调皮”等标签定义幼儿,但真正的个别教育需建立动态观察体系。

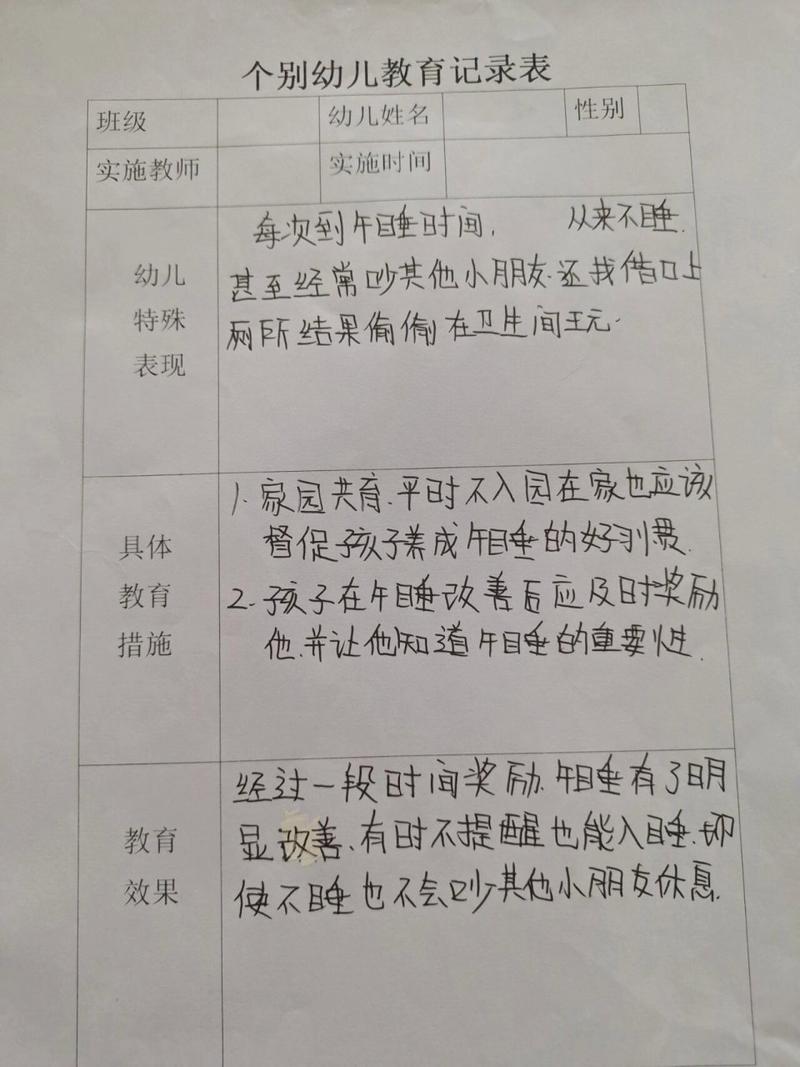

- 每周记录幼儿在自由游戏、集体活动中的自发行为频率(如主动发言次数、合作行为占比);

- 通过“3分钟微观察法”,定点记录特定时段的情绪反应和问题解决模式;

- 建立包含感官偏好(视觉型/听觉型/触觉型)、学习节奏(快思考/慢思考)、压力反应特征的三维档案。

定制化学习路径设计

针对不同神经发育特点的幼儿,可尝试:

- 高敏感儿童:采用“缓冲层策略”,在活动转换前提供5分钟独处角落,用沙漏可视化时间流逝

- 多动倾向儿童:设计“运动嵌入式学习”,如在地面贴字母路径进行单词跳跃游戏

- 语言发展滞后儿童:创设“非言语对话系统”,通过图形符号卡牌完成日常需求表达

环境作为第三教师

蒙台梭利环境理论需要迭代升级:

- 设置可调节高度的隔断,允许幼儿自主构建私密空间

- 在教具架嵌入触感标识(毛毡/亚克力/木纹),帮助触觉型儿童定向认知

- 开发“动态难度资源包”,同一教具包含3种复杂度任务卡,支持幼儿自主选择挑战层级

家园协同的精准切入点

避免笼统的“多陪伴”建议,而是提供:

- 家庭互动质量检测表(涵盖眼神接触频率、等待回应时长等可量化指标)

- 定制亲子游戏包(如针对秩序敏感期幼儿的“彩虹排序日”活动)

- 建立“成长瞬间共享云”,用30秒短视频捕捉幼儿突破性时刻

在这个追求标准化的时代,真正的教育智慧体现在对差异的敬畏,当我看到选择性缄默症幼儿在感官沙盘里第一次发出笑声,当注意力涣散的孩子在动力积木搭建中持续专注47分钟,这些时刻都在提醒:教育不是修剪奇枝异叶,而是让每棵树找到自己的生长方向,或许,我们最该准备的,不是更多的教案,而是更开放的胸怀和更敏锐的眼睛。