认知能力开发

幼儿阶段是大脑发育的黄金期,超前的教育并非单纯灌输知识,而是通过科学方法刺激思维发展,引入早期阅读习惯,用绘本激发想象力;通过简单的逻辑游戏(如分类、排序)培养基础推理能力,研究表明,3-6岁儿童若能接触适龄的认知挑战,未来学习抽象概念时会更轻松。

情商与社会性培养

超前教育不应局限于智力提升,情绪管理与社会适应同样关键,通过角色扮演、团队合作游戏,孩子能学习表达情感、解决冲突,在模拟“小超市”的场景中,孩子需要沟通、协商,潜移默化中建立同理心和规则意识。

运动与感官协调

精细动作和大肌肉群的训练常被忽视,但它们直接影响学习能力,超前教育可包含平衡车、攀爬架等器械活动,锻炼身体协调性;拼图、穿珠等游戏则提升手眼协调,运动能力强的孩子往往更自信,注意力也更集中。

语言与多元文化接触

3岁前是语言敏感期,接触双语或多方言环境能增强脑部语言区活跃度,通过儿歌、动画等趣味形式,孩子可自然习得第二语言,介绍不同国家的节日、饮食文化,拓宽视野,避免思维固化。

创造力与艺术启蒙

绘画、音乐、手工不仅是兴趣培养,更是创造性思维的基石,提供开放材料(如黏土、积木),鼓励孩子自由创作而非模仿成品,研究发现,幼儿期的艺术体验能显著提升未来解决复杂问题的灵活性。

科技素养基础

在可控范围内,适当引入编程启蒙机器人、交互式学习APP,帮助孩子理解“指令-反馈”逻辑,重点不在于掌握技能,而是培养对科技的好奇心,例如用平板电脑观察植物生长动画,将抽象概念具象化。

自然与科学探索

种植小盆栽、记录天气变化等简单活动,能激发科学探究欲,通过“为什么叶子会落”“水如何结冰”等问题引导思考,培养观察习惯,这与未来学习物理、生物学科的兴趣直接相关。

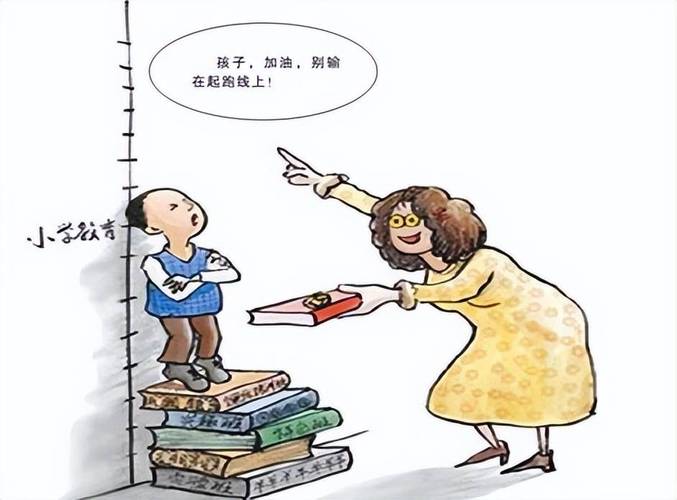

作为一线教育者,我认为超前教育的核心是“搭脚手架”——提供略高于当前能力的资源,但拒绝填鸭式训练,每个孩子都有独特的认知节奏,家长需避免盲目对比,而是观察兴趣点,将超前内容融入生活场景,真正的“超前”,是保护好奇心,让学习成为自发探索的过程,而非提前消耗热情。