在20世纪初的民国时期,中国社会经历了从封建帝制向现代文明转型的剧烈震荡,这场变革不仅限于政治与经济领域,更在基础教育层面掀起浪潮——尤其是幼儿教育,它如同一株破土而出的新芽,在东西方教育理念碰撞中生长出独特形态。

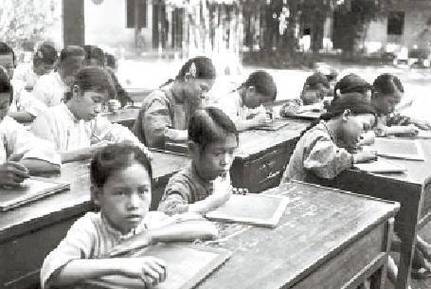

当人们走进1923年南京鼓楼幼稚园的课堂,会看见四岁幼童正用彩色积木搭建想象中的长江大桥,教师蹲下身用留声机播放德国民谣,这与私塾里摇头晃脑背诵《三字经》的场景形成鲜明对比,陈鹤琴倡导的“活教育”理念在这里落地生根,他亲自设计的“小工人”木工桌允许孩子锤打真实钉子,这种突破性的实践比蒙特梭利教具进入中国早了整整十年。

新式幼教机构在沿海城市快速涌现,上海工部局女中附设的蒙养园甚至引入了德国弗洛贝尔恩物教具,张雪门在北平创办的香山慈幼院,将意大利“儿童之家”模式本土化,孩子们照料菜园时学习植物生长规律,喂养兔子过程中理解生命责任,这些实践颠覆了传统蒙学“重记忆轻体验”的模式,教育家们意识到:幼儿教育不是预备役训练,而是生命自然生长的过程。

师资培养体系在这一时期发生质的飞跃,1920年北京女子师范学校开设保姆讲习科,课程表里既有儿童心理学、游戏理论,也包含钢琴弹奏、园艺栽培等技能培训,陶行知在晓庄师范推行“艺友制”,准教师们通过带班实践掌握保教技能,这种培养方式至今仍在某些师范院校延续,当时上海《教育杂志》记载,合格幼师需掌握十二种手工技法,能编排儿童歌舞剧,这些要求让现代幼教工作者都为之惊叹。

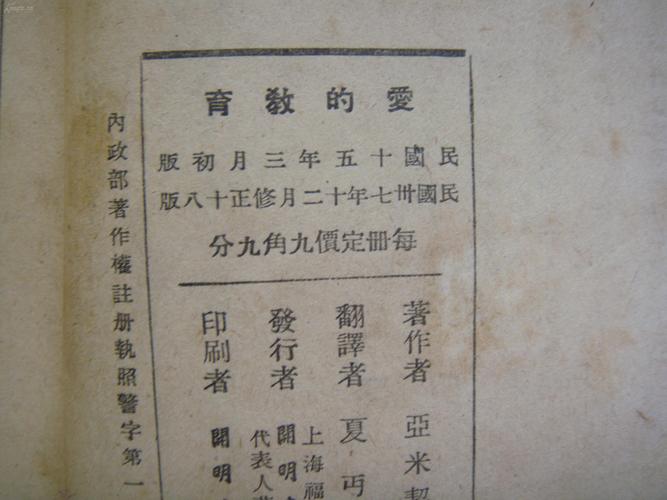

这股教育革新的浪潮中夹杂着理想与现实的碰撞,教会幼儿园在传播基督教义的同时,意外推动了女子受教育权;商务印书馆印制的《儿童画报》将安徒生童话本土化,却因定价过高难以进入乡村家庭,1934年教育部统计显示,全国接受新式幼教的儿童不足十万,这个数字在四亿人口中显得微不足道,却为现代学前教育埋下了珍贵的火种。

站在百年后的今天回望,那些镶嵌在青砖灰瓦间的幼稚园,那些在战乱中坚持编写儿歌的教育者,构成了中国教育现代化进程中最动人的篇章,当我们在幼儿园活动室看见混龄游戏区时,或许不会想到,这种教育模式的雏形早在1920年代就已出现在天津严氏蒙养院的日程表上,民国的幼教探索虽如流星般短暂,却为当代学前教育照亮了尊重儿童、贴近生活的永恒方向。