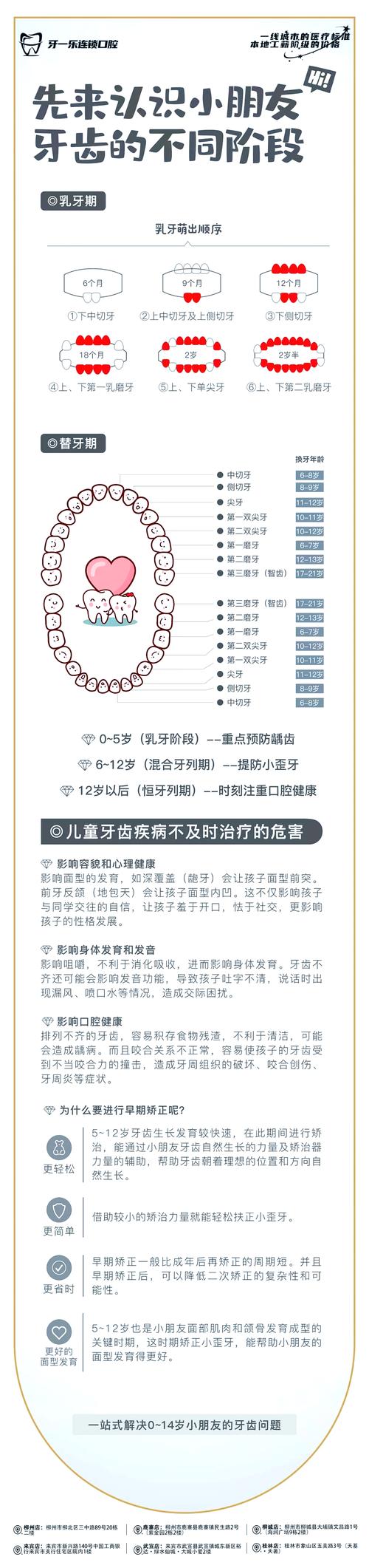

幼儿长牙是成长过程中的重要节点,也是教育者需要特别关注的敏感期,长牙期的幼儿往往因牙龈肿胀、疼痛而情绪波动,可能出现哭闹、咬手指或物品、食欲下降等现象,这一阶段的教育引导不仅影响幼儿当下的身心舒适度,更对其未来行为习惯和认知发展产生潜在作用。

从生理发展切入教育支持

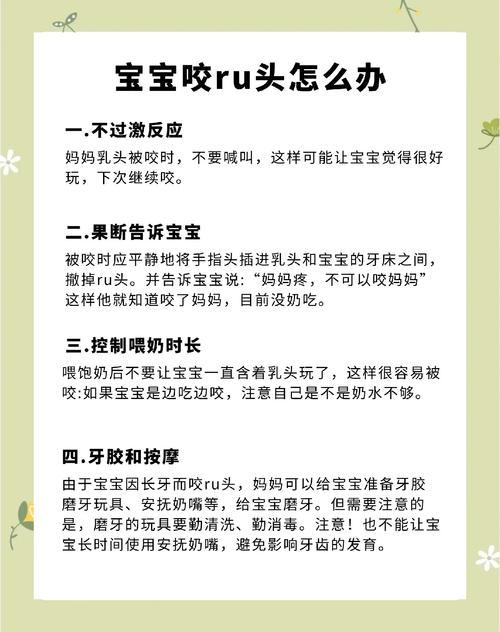

幼儿长牙期间,牙龈的敏感度显著提升,教育者可通过提供安全的磨牙工具(如硅胶牙胶、冷藏过的干净毛巾)帮助缓解不适,同时设计简单的口腔感知游戏,例如让幼儿用不同材质的物品轻触牙龈,用语言描述“软软的”“凉凉的”等触感,既分散注意力又促进语言发展,需特别注意避免幼儿啃咬危险物品,及时消毒玩具,预防细菌感染。

关注情绪与行为背后的心理需求

长牙期幼儿易怒或黏人并非“任性”,而是生理不适引发的心理焦虑,教育者可创设低刺激的安抚环境,如设置光线柔和的“安静角”,用哼唱儿歌、抚触按摩等方式建立安全感,当幼儿因疼痛咬人时,切忌简单斥责,应递替代偿物并温和告知:“牙齿难受可以咬这个小熊,但不能咬朋友哦。”这种回应方式既设定边界,又传递理解。

将生活照护转化为教育契机

日常护理中渗透健康教育,例如洗手时引导幼儿观察镜中牙齿:“看,新牙齿像小珍珠一样冒出来了,我们要每天清洁保护它。”通过绘本《我的牙齿在长大》等媒介,用拟人化故事解释长牙过程,帮助幼儿建立对身体变化的认知,可引入角色扮演游戏,让幼儿给玩偶“刷牙”,培养自主护理意识。

个性化观察调整教育策略

不同幼儿对长牙不适的反应差异显著,有的表现为睡眠紊乱,有的则食欲减退,教育者需建立每日观察记录表,追踪体温、进食量、情绪状态等数据,及时与家长沟通调整饮食结构(如提供常温果泥代替过热食物),对特别敏感的幼儿,可适当减少集体活动中需要大声说话的环节,改用绘画、拼图等静态活动过渡。

构建家园协同的教育生态

定期向家长传递科学护理知识,例如指导正确使用止痛凝胶、识别异常症状(持续高烧、牙龈严重发炎),建议家庭延续幼儿园的认知引导方法,避免出现“再闹就让医生拔牙”等恐吓式语言,可设计亲子任务卡,鼓励家长拍摄幼儿刷牙视频,在班级平台分享,形成积极的教育互动循环。

幼儿教育本质是生命成长的陪伴,长牙期的特殊挑战恰恰提供了理解儿童发展规律的窗口,教育者需要以更细腻的观察、更专业的干预、更温暖的同理心,将看似琐碎的日常照料转化为滋养生命的教育养分,当幼儿渡过这个阶段后,那些被温柔对待的疼痛记忆,终将沉淀为对世界最初的安全感与信任感。