语文成绩的提升从来不是一蹴而就的魔法,而是一场需要持续发力的马拉松,想要在高中语文考试中突破130分甚至更高,需要精准的战略布局和扎实的日常积累,以下是经过多届高考验证的实战经验。

基础模块必须零失误

古诗文默写、成语病句、文学常识这些“送分题”实则是区分度最高的战场,建议建立错题追踪系统:将《必修》《选择性必修》中每一处易错字词录入电子表格,用红黄绿三色标注掌握程度,每周进行专项歼灭战,文化常识不要死记硬背,而是通过绘制“科举制度演变图”“古代官职树状图”等思维导图,在理解脉络中形成长期记忆。

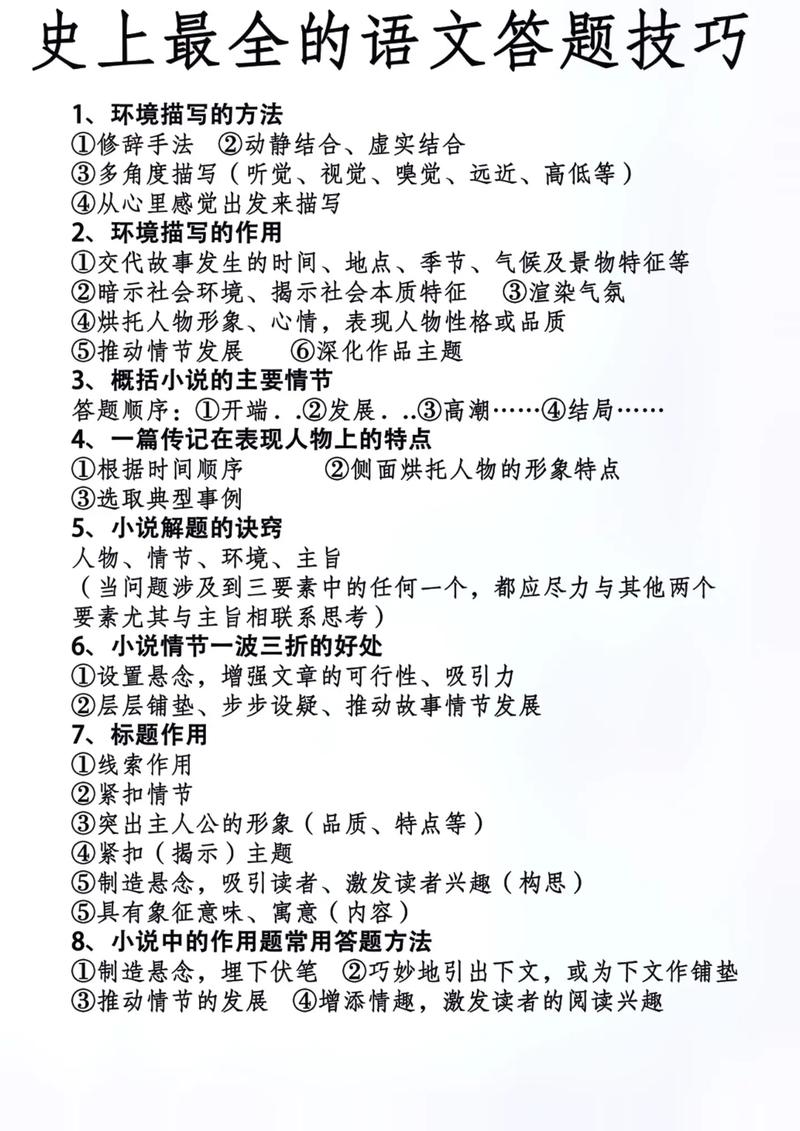

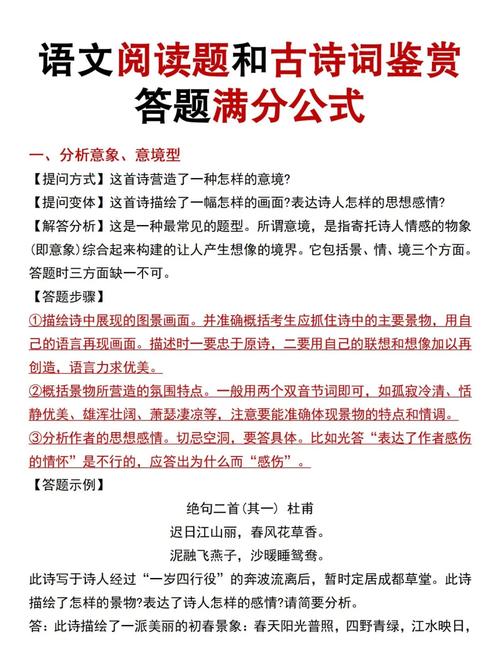

现代文阅读要建立解题模型

面对信息类文本,训练“三遍速读法”:第一遍30秒抓取核心论点,第二遍90秒标记论证结构词(值得注意的是/由此可得),第三遍针对题目定位细节,文学类文本则要掌握“三维分析法”,从叙述视角(谁在看)、时空结构(如何切换)、意象群落(反复出现的符号)切入,比单纯分析修辞手法更能触及命题本质,近年高考特别注重考查“文本的文本性”,比如2023年全国卷要求分析叙事视角对主题表达的影响,这类题目需要平时精读《小说月刊》《散文选刊》时主动进行专业批注。

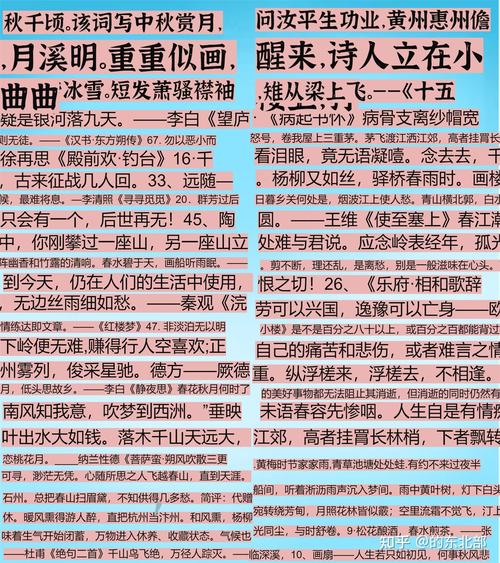

古诗鉴赏需打通古今语境

不要满足于背诵答题模板,要培养“考古式阅读”能力,以2022年新课标卷李贺《马诗》为例,得分关键不在于分析托物言志,而在于联系唐代尚武风气与诗人藩镇幕府经历,解读“何当金络脑”背后的阶层焦虑,建议每天用15分钟精读《唐诗鉴赏辞典》中的1篇解析,重点学习学者如何从历史语境、诗人年谱、版本流变等维度展开论述,逐步建立学术化思维。

作文要打造个性化弹药库

62分以上的高分作文必然具备辨识度,摒弃万能素材,建立专属素材矩阵:

- 冷门典籍:用《夜航船》《闲情偶寄》替代被用滥的《史记》《论语》

- 前沿科研成果:量子纠缠与庄周梦蝶的哲学对话,拓扑学与人生路径的隐喻

- 地方文化密码:将方言古语、非遗技艺转化为独特的表达符号

行文结构要突破传统议论文框架,尝试“学术札记体”(主副标题+章节分割线+文献援引)或“时空对话体”(与历史人物跨时空辩论),但必须提前在月考中反复打磨至纯熟。

考场战术决定成败底线

拿到试卷先用3分钟实施“三维扫描”:

- 确认作文题,潜意识开始构思

- 标记古诗文阅读中的陌生典故

- 预判信息类文本可能出现的陷阱类型

答题卡填写遵循“呼吸节奏控制法”,在每大题结束后深呼吸3秒,避免思维定势,最后留出20分钟进行“逆向验证”,特别是文言翻译题要采用“今译古”反推法:先把译文改写为白话,再比对原文差异。

提升语文成绩的本质,是训练用专业思维解读世界的眼光,当你能在《清明上河图》里看见北宋税制改革,在《红楼梦》药方中分析中医哲学,在新闻时评里解构逻辑谬误时,高分不过是水到渠成的副产品。