高中阶段选科往往直接关联未来发展方向,对于热爱语文却对历史缺乏兴趣的学生,如何平衡学科偏好与升学规划?本文从学科特点、政策要求、职业路径三个维度展开分析,提供可操作的决策框架。

第一步:解剖学科基因

语文与历史虽同属人文领域,但思维内核存在差异,语文侧重语言建构、文学审美、文化传承,需要想象力与共情力;历史强调史料分析、逻辑推理、规律总结,依赖批判性思维与实证精神,某省教研院2023年调研显示,63%语文高分考生在开放性论述题得分率比历史同类题型高22个百分点,印证两类学科的能力侧重差异。

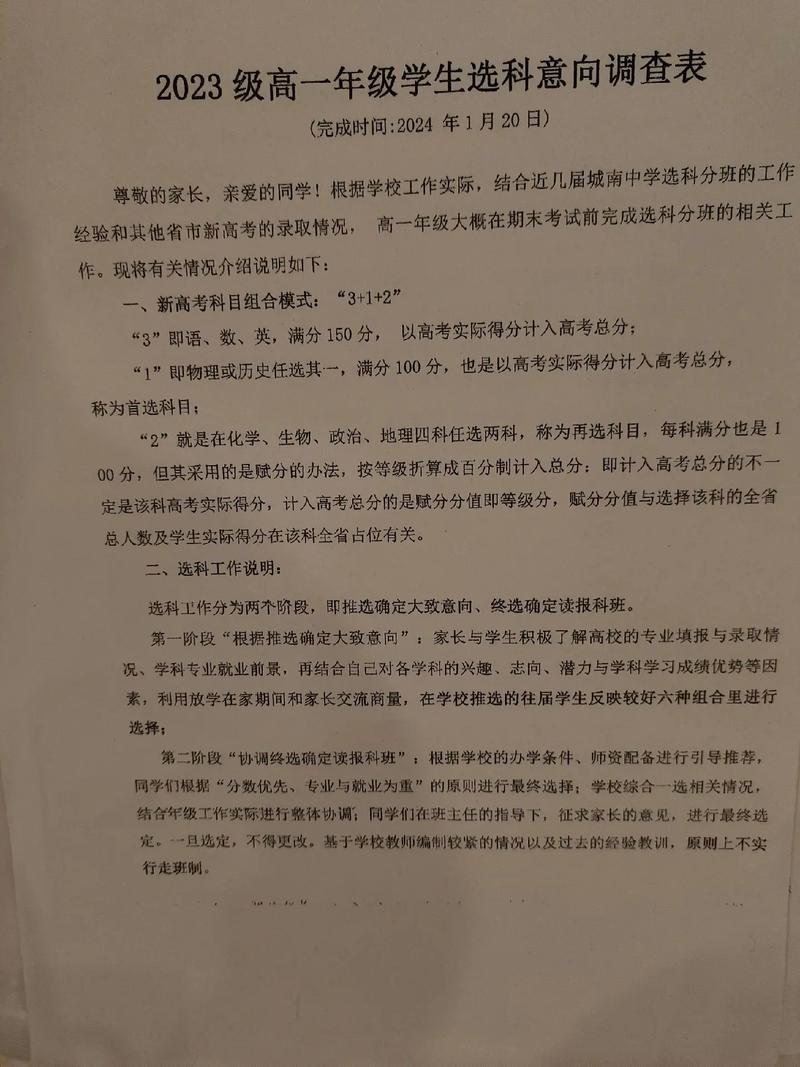

第二步:解析政策接口

新高考改革后,高校专业选科要求呈现精细化特征,以汉语言文学专业为例,全国双一流院校中仅18%设置历史选考限制,而思想政治教育专业则有79%要求必选历史,通过教育部「阳光高考」平台查询发现,文理兼收的新闻传播类、法学类、管理类专业中,超85%未设置历史选考门槛,这意味着放弃历史并不必然关闭人文社科方向的发展通道。

第三步:设计组合方案

推荐尝试「语文+X+Y」动态模型:

- 路径A:语文+政治+地理(传统文科组合),避开历史同时保留人文社科竞争优势,适合目标明确的师范类、传媒类考生

- 路径B:语文+生物+技术(文理交叉组合),2024年浙江高考数据显示该类组合考生在汉语国际教育、数字出版等新兴专业录取率比纯文科组合高13%

- 路径C:语文+物理+化学(强理科组合),适合逻辑思维突出的学生冲击顶尖院校的创意写作、文化遗产保护等交叉学科

第四步:构建能力闭环

放弃历史不等于放弃人文素养,参与模联、辩论赛等实践活动可培养历史思维中的因果分析能力,订阅《国家人文历史》等多媒体资源能保持基础认知,北京某重点中学的跟踪研究表明,选择物理组合的语文特长生通过跨学科项目学习,在议论文写作的思辨深度上反超历史选考生9个百分点。

个人观点:选科本质是资源配置的最优解,与其在抵触的领域消耗精力,不如把语文优势转化为核心竞争力,我校2023届毕业生中,选择物化生组合的王同学凭借全国新概念作文大赛一等奖加分,最终录取复旦大学技术科学试验班,证明人文素养与理科思维的融合更具时代竞争力。