演讲的核心是传递思想,而非展示华丽的辞藻,许多人误以为语文成绩不好就无法做好演讲,语言表达只是演讲的载体之一,当你站在台上时,听众更在意你传递的观点是否真诚,逻辑是否清晰,而不是你是否引用了多少成语或诗句。

第一步:用结构弥补语言短板

好的演讲像建造房屋,结构稳固比外观装饰更重要,尝试用“总分总”模式搭建框架:开头用1句话明确核心观点,中间用3个具体案例或数据支撑,结尾用行动号召收尾,例如谈“环保”,可以开头说“每个人都能减少塑料污染”,中间分别讲超市购物、外卖餐具、垃圾分类的真实经历,最后呼吁“明天开始随身带帆布袋”。

第二步:把书面语转化成你的日常语言

不要强迫自己使用生僻词汇,把演讲稿中的书面表达替换成平时和朋友聊天的说法,比如将“此举具有深远意义”改为“这个做法其实影响很大”,把“亟待解决”说成“我们需要马上行动”,录音回听时,确保每句话都像自然对话般流畅。

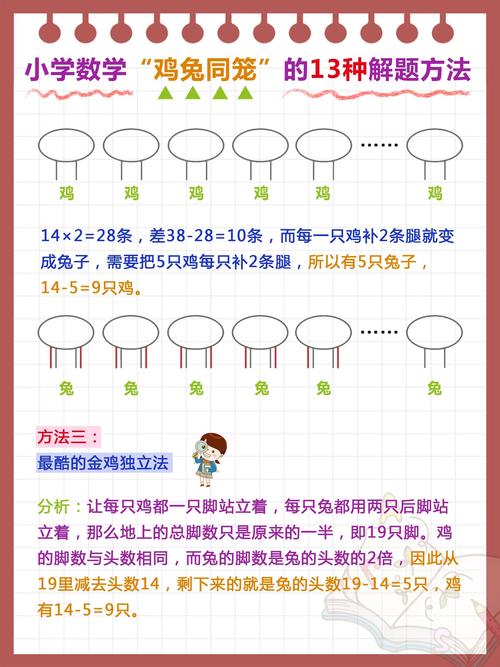

第三步:用视觉化代替抽象描述

当语言不够生动时,提前准备辅助工具,展示一张对比图,播放10秒短视频,或者在白板上画简易流程图,我曾见过学生用“每天丢弃的奶茶杯连起来可绕操场5圈”的实物模型,比千字演说更具冲击力,这些视觉元素能自动填补语言表现力的不足。

第四步:让身体语言为你加分

紧张时容易语速过快或声音发抖,这时可以刻意放大肢体动作,手掌向上展开表示开放,向前半步强调重点,微笑停顿3秒等待共鸣,这些非语言信号能转移听众对措辞的关注度,坚定注视某位点头的听众,能获得即时的信心反馈。

站在演讲台上,真正让人记住的从来不是完美的修辞,而是你眼里闪烁的光,那些卡顿的瞬间、攥紧又松开的手指、说到激动处提高的声调,恰恰构成了最有生命力的表达,从今天开始,把每一次课堂发言当作练习场,用三个月时间跟踪记录自己的进步——你会发现,语文试卷上的分数和演讲能力,从来都不是同一张考卷。