明确笔记的核心目标

语文笔记的核心不是“记录”,而是“理解与串联”,线索分析的本质在于捕捉文本中的逻辑关系、情感变化、主题演进等隐藏信息,每次阅读时,先问自己:作者想表达什么?用了哪些手法?人物、情节、环境如何相互作用?笔记应围绕这些问题展开,而非单纯抄写段落或标注生词。

分层记录法:从表层到深层

- 基础层:标注关键信息

用符号快速标记时间、地点、人物特征、修辞手法(如比喻、拟人)等,用“△”标出情节转折点,用“?”标注疑问。 - 分析层:提炼逻辑链条

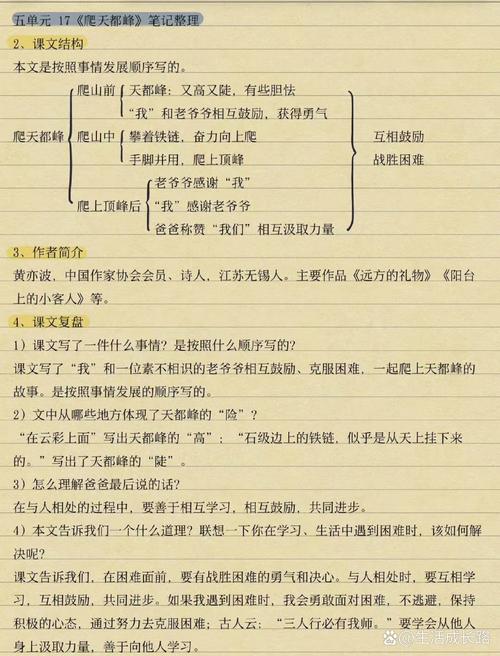

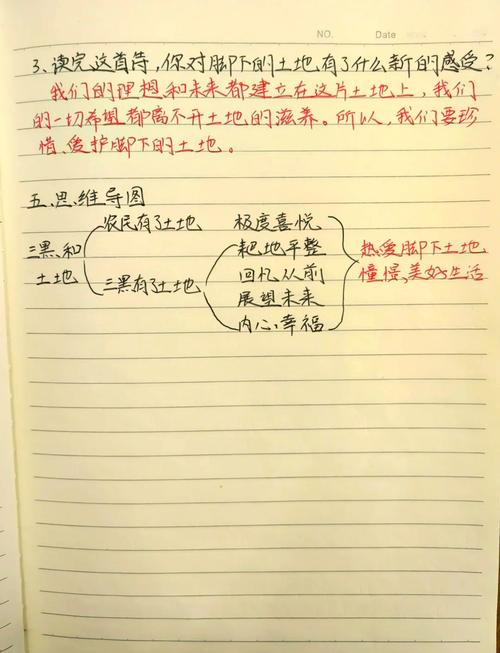

在段落旁批注作者的写作意图,此处对比突出人物性格矛盾”或“环境描写暗示悲剧结局”,尝试用箭头或流程图串联事件因果关系。 - 升华层:关联主题与现实

将文本主题与历史背景、社会现象或自身经历结合,读《背影》时,可思考“父爱表达方式的变化与社会观念的关系”。

活用工具提升效率

- 双色笔法:黑色记录原文重点,红色标注个人分析,视觉上区分客观信息与主观思考。

- 表格归纳:针对小说、议论文等文体,用表格整理“人物动机—行为—结果”或“论点—论据—论证方式”。

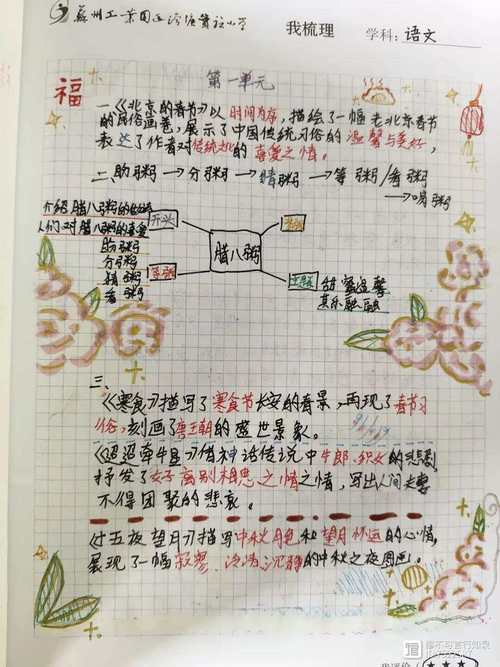

- 思维导图:以中心主题为起点,向外延伸分支,涵盖情感线索、象征意象、伏笔回收等,直观呈现文本结构。

动态修正:让笔记“活”过来

课堂听讲后,用不同颜色的笔补充老师强调的重点;复习时,若发现早期分析有误,直接划掉并写下新思考,保留修改痕迹,这种“迭代式笔记”能清晰反映认知提升的过程。

避开三大误区

- 过度追求美观:花哨的排版浪费时间,笔记的核心是内容密度与思考深度。

- 孤立记录知识点:单独记忆“比喻的作用”不如分析某篇文章中比喻如何推动情节。

- 忽视复习与应用:每周回顾一次笔记,尝试用已有的分析框架解读新文章,检验方法论是否通用。

语文学习的本质是思维训练,而线索分析笔记就是思维的“脚手架”,坚持用主动质疑代替被动接受,用逻辑串联代替碎片堆积,你会逐渐发现:读懂文字背后的密码,比记住标准答案更有趣。