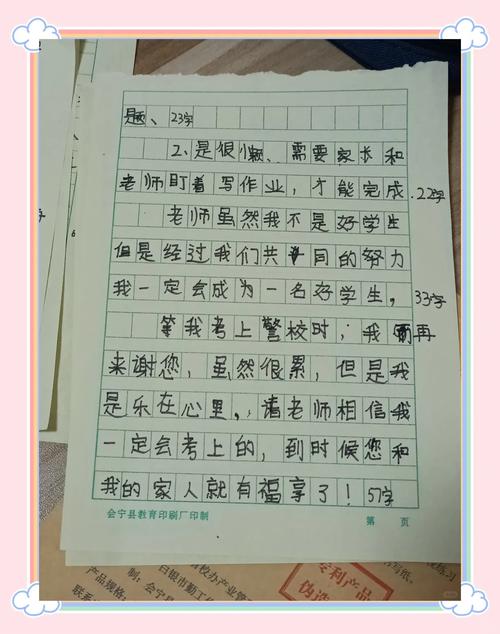

许多同学认为“不写作业”是对抗压力的方式,或是试探老师底线的筹码,但作为每天批改作业、研究教学的人,我想告诉你们:作业未完成的惩罚机制背后,藏着比分数更重要的人生课题。

惩罚的本质是契约精神培养 当你在游戏里违反规则会被扣分,在社会中闯红灯会被罚款,学习同样需要遵守基本契约,每次作业都是你与老师签订的微型“成长协议”,未完成作业的惩罚不是报复,而是对“毁约行为”的警示,你可能需要: • 当天放学后完成作业再离校(教师全程陪同) • 根据作业主题进行延伸阅读并提交读书笔记 • 在班级分享时间讲解该作业涉及的知识点

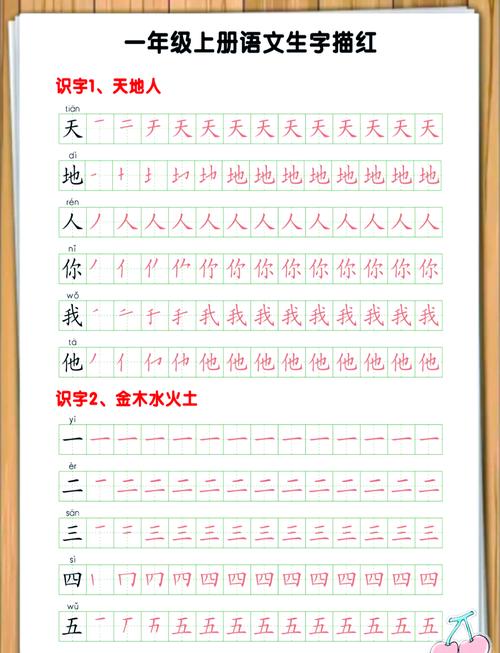

阶梯式惩戒更关注行为矫正 我们设计了可量化的惩戒梯度: ▷ 首次未完成:300字书面说明+补交作业 ▷ 累计三次:定制化学习计划+家长沟通会 ▷ 超过五次:教学组介入评估学习状态 特别注意:所有惩戒都排除体罚、侮辱性劳动、当众羞辱等方式,我们更倾向通过《成长对话记录本》进行书面沟通,帮助学生追溯未完成作业的真实原因。

你可能不知道的“软惩罚” 真正的惩罚往往发生在你看不见的地方: → 失去老师为你定制阅读书单的机会 → 错失课堂优先发言的绿色通道 → 自动放弃期末“进步奖学金”提名资格 这些隐形的机会成本,比任何强制性惩戒都影响深远。

我们更愿意奖励“补救者” 如果因特殊情况未能完成作业,你可以: ✓ 提前2小时私信说明情况 ✓ 提交替代性学习成果(如思维导图、知识卡片) ✓ 申请延期并自主设定补交期限 主动沟通者将获得作业难度调整、批改优先级的特殊待遇。

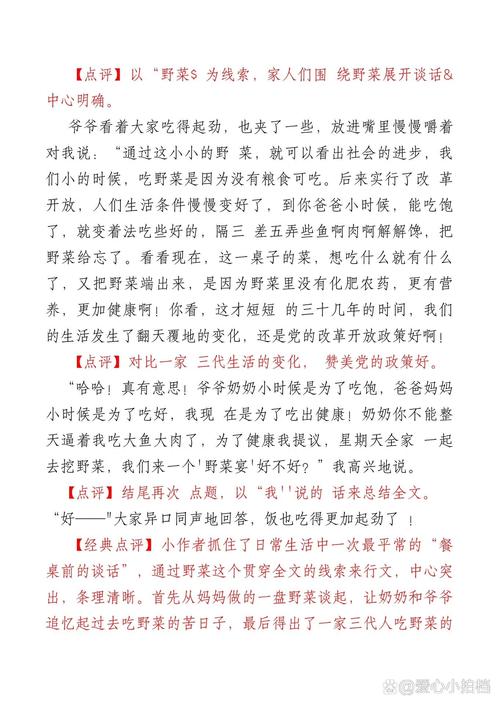

看着你们在作文里写“宝剑锋从磨砺出”,却在逃避作业时选择“躺平”,这种认知割裂才最让人担忧,惩罚不是目的,而是想让你明白:真正的自由从来不是随心所欲,而是在约束中绽放光芒,教学楼前的百年香樟树,正是因为经历四季规则的约束,才能长出指向天空的枝干——这大概就是教育的隐喻。