建立阅读雷达

语文阅读训练的核心是捕捉关键信息,拿到文本后,先快速扫读标题、段落首尾句、反复出现的关键词,圈出时间、地点、人物关系、情感词等“信号灯”,这一步能快速定位核心内容,避免在细枝末节上消耗时间,读散文时注意景物描写中的情感暗示,读议论文时迅速锁定论点句和论据类型。

第二步:分题型拆解逻辑

考试阅读题分为“理解类”“赏析类”“拓展类”三大模块。

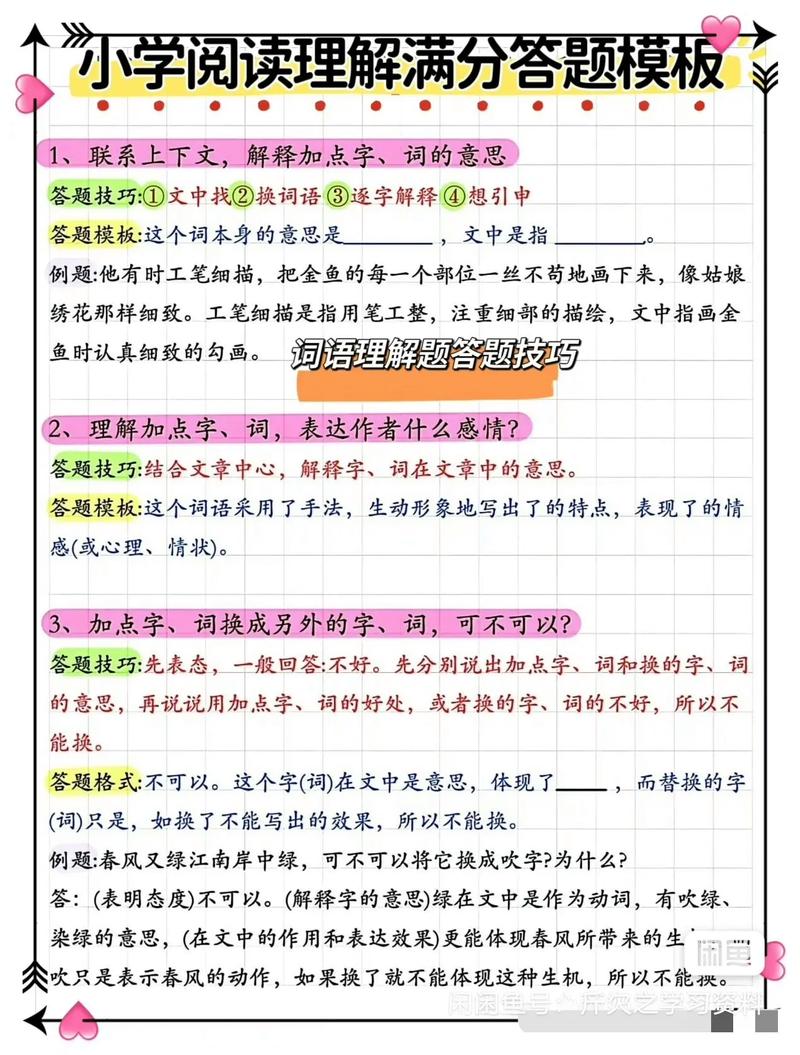

- 理解类概括、词句含义):答案通常藏在原文中,学会用“就近原则”——答案一般在问题句的前后三句内。

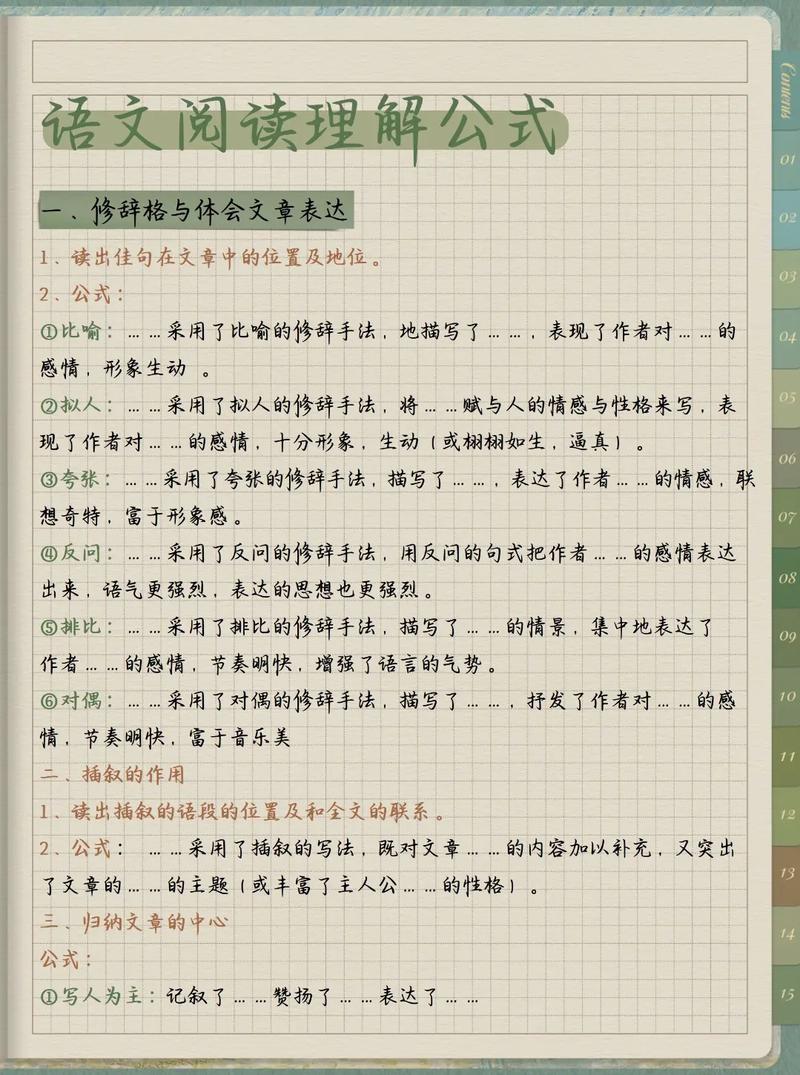

- 赏析类(如修辞手法、段落作用):牢记“效果公式”:手法+内容分析+情感/结构作用,例如比喻句,先指出本体喻体,再分析如何形象化表达情感。

- 拓展类(如观点评价、生活联系):答案需跳出文本但紧扣主题,用“三明治结构”:观点+文本依据+现实案例。

第三步:高频考点定向突破

近五年中考高考数据显示,三大失分重灾区需重点攻克:

- 隐含情感题(如“作者为何反复描写茶杯的热气”)

解法:关联上下文场景,将物象转化为心理符号(如“热气”隐喻人物内心波动)。

- 结构作用题(如“插叙某段的作用”)

必背答题链:补充背景/制造悬念/对比突出+为后文某情节埋伏笔。

- 跨文本比较题(如“两篇文章中的父亲形象异同”)

技巧:画双轴坐标系,横轴对比性格、行为、象征意义,纵轴挖掘时代背景差异。

第四步:建立错题基因库

准备活页本分类记录错题,标注“错因基因”:

- 信息漏读型(没看到限定词“不正确的选项”)

- 过度联想型(脱离文本主观臆断)

- 术语混淆型(分不清“铺垫”和“伏笔”)

每周重做带标记的错题,直到能清晰复现正确答案的推导路径。

第五步:碎片化输入改造

每天15分钟执行“三维输入法”:

- 新闻类:精读一篇时评,用红笔标出观点句,蓝笔标出论证逻辑词(反之、由此可见)。

- 文学类:摘抄三行打动你的描写,在旁边仿写同类型句子(如把环境描写改写成不同情感基调)。

- 学术类:选读科普文段,用思维导图梳理“现象—原理—应用”链条。

考场实战有个细节常被忽略:读题时用指甲轻划题干关键词(“错误的”“直接原因”“最恰当”),这个触觉动作能强化审题敏感度,去年带的学生试过这个方法,现代文阅读平均提分7.2。

语文阅读从来不是玄学,它是可拆解的信息处理系统,当你能把朱自清的《背影》和游戏攻略的步骤拆解当成同类型文本分析时,真正的思维蜕变就开始了,坚持用工程师思维对待每道题,三个月后重读同一篇文章,你会发现字里行间都在对你说话。