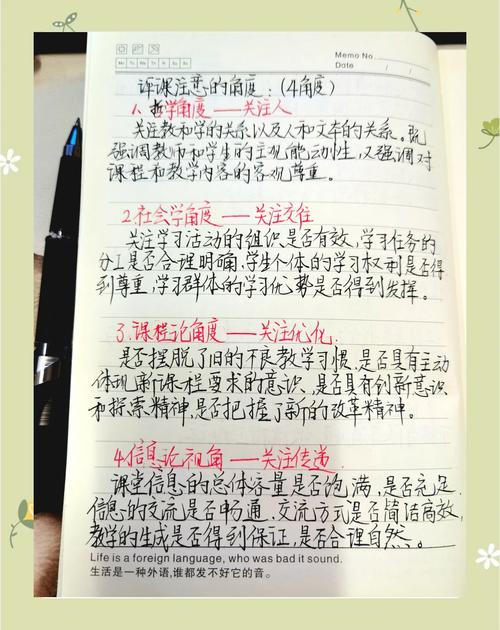

语文课堂的同课异构活动是教学创新的重要实践形式,不同教师对同一篇课文的设计思路、教学策略和课堂呈现方式往往存在显著差异,如何科学、客观地评价这类课堂?结合一线教学经验,从三个维度构建评课框架。

教学目标的精准锚定 • 观察教师是否立足《语文课程标准》分解核心素养目标,避免将同课异构简单等同于"教法不同",荷塘月色》的教学,有教师侧重"语言建构"设计修辞仿写,有教师围绕"审美鉴赏"组织意境品读,两种路径均需对应可检测的目标 • 评价目标梯度设计是否体现学情差异,重点检查预习检测、课堂追问、分层作业等环节的衔接逻辑,某次《祝福》同课异构中,A班通过人物关系图突破叙事视角,B班采用法庭辩论分析社会根源,不同路径均需匹配学生认知水平

言语实践的深度发生 • 衡量课堂是否创设真实的语言运用情境,优质课例常呈现"三转"特征:从知识讲解转向任务驱动,从碎片问答转向项目探究,从被动记录转向创作输出,如《赤壁赋》教学中,对比"翻译竞赛"与"文化沙龙"两种模式的语言训练实效 • 检测学生言语产出的质量,包括文学鉴赏的思维深度、口语表达的逻辑性、写作迁移的创新性,需建立具体观测点:课堂生成的新观点数量、批判性提问频次、跨文本联想的准确性等

文化传承的当代转化 • 重点考察传统文化与现代生活的联结设计,在《论语》同课异构评课中,对比"典籍今译"与"校园情景剧"两种方式的文化浸润效果,需关注学生能否建立"修身"理念与自媒体时代的关联认知 • 评价文化解读的学术规范,警惕过度解构或强行附会,某次《红楼梦》评课发现,有教师引用脂砚斋批注深化文本细读,有教师采用读者反应批评理论,两种方法均需符合学术研究范式

教学评价的本质是促进专业对话,建议青年教师建立"三看"评课习惯:看教学逻辑是否自洽,看学生参与是否增值,看文化传承是否活化,真正有价值的课堂创新,永远建立在尊重学科本质与学生发展的双重根基之上。