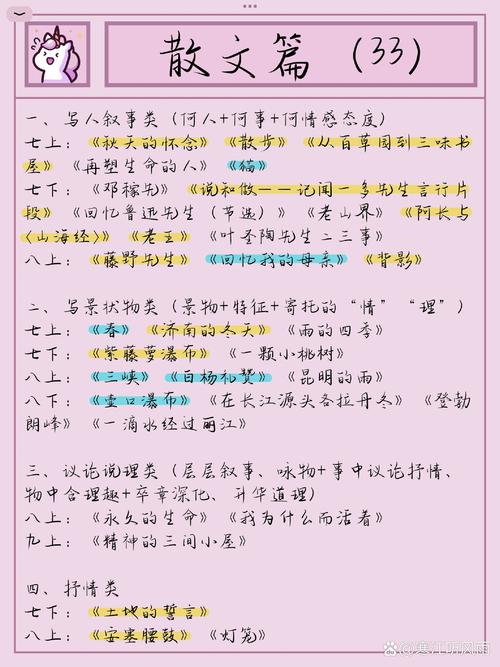

散文是语文学习中的明珠,它像一池春水,表面平静却藏着深邃的情感,初中阶段接触的《背影》《从百草园到三味书屋》等经典篇目,看似文字简单,实则要掌握三大核心能力:穿透文字捕捉作者心绪的敏锐度、拆解文章结构的逻辑力、转化语言风格的创造力。

每天20分钟浸泡式阅读

准备专门的本子抄写打动你的句子,读朱自清时注意他如何用"蹒跚"这个动词让父亲形象立体,读老舍时琢磨"北平的秋是天堂"这类比喻的独创性,部编版教材标注"朗读"的篇目,务必出声诵读三遍以上——当文字从舌尖滚过,语感会像春笋般自然生长。

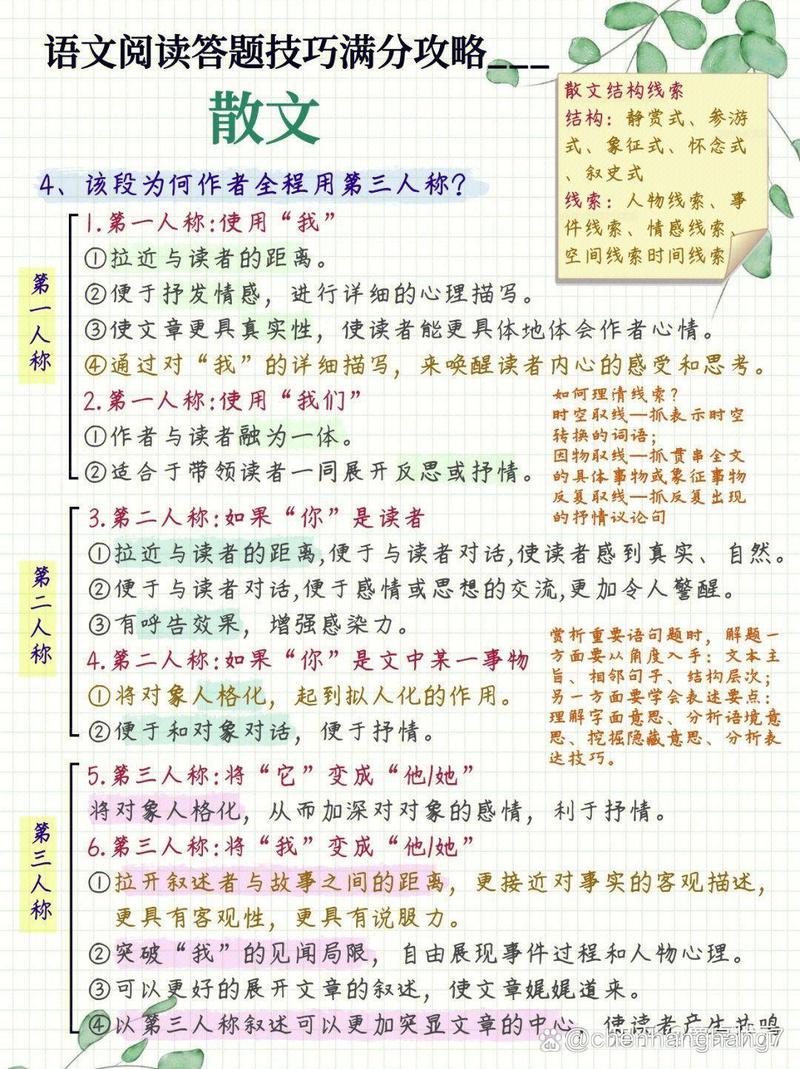

解剖文章的五个手术刀

- 结构切片:用不同颜色荧光笔标注记叙、描写、抒情的段落,观察《藤野先生》如何用东京见闻引出仙台求学

- 意象追踪:把《紫藤萝瀑布》中所有关于花的描写摘出,画意象流动图

- 情感曲线:给《秋天的怀念》绘制情感波动折线图,标注母亲"悄悄躲出去"等细节对应的坐标点

- 留白解析:在《阿长与山海经》结尾处补写300字作者未言明的心理活动

- 语言实验室:将《济南的冬天》中的拟人句改为平实叙述,对比效果差异

每周仿写训练四部曲

周一到周三收集素材:课间观察同学转笔的小动作,记录食堂桂花香的具体味道,周四重点模仿某位作家,比如用萧红《祖父的园子》的白描手法写教室窗台的绿萝,周五将400字短文删减至200字,再扩充至600字,这个过程能精准提升选材能力。

建立情感共鸣档案

读完每篇散文后,在笔记本左侧摘抄原文金句,右侧对应记录自己的生活经历,当读到《走一步再走一步》中"我听见有人在啜泣"时,马上联想运动会上摔跤却坚持跑完全程的瞬间,这种双向映射能让文字真正住进心里。

散文学习如同培育一株兰花,需要每天浇水却不能急于看花,当你持续进行三个月的结构化训练,某天重读《春》时,会突然听懂那些比喻句里的心跳声,这时你就握住了打开散文之门的钥匙。