语言是人类思维的外壳,也是传递情感的纽带,当母亲的手掌覆盖在儿童识字卡片上,当睡前故事的声音在台灯下流淌,语文教育早已突破传统课堂的边界,在生活的褶皱处悄然生长。

● 基础能力重构 扔掉标准化测评模板,从观察一片落叶开始培养感知力,带孩子触摸树皮纹路时,用"粗糙得像爷爷的手掌"替代"凹凸不平"的表述;雨中散步时,把"淅淅沥沥"分解成雨点敲打伞面的节奏,这种具象化训练能激活右脑图像记忆区,家长需建立自己的"感官词库",用通感教学法打通五感通道。

● 阅读生态营造 摒弃功利性书单,在客厅打造"书籍磁场",将《唐诗三百首》与科普图册并置,让《声律启蒙》和现代诗集形成对话,每天设置20分钟"静默共振"时段,各自阅读后交换三句话书评,重点不是传授阅读技巧,而是展示成年人沉浸文字的姿态,这种示范效应远胜说教。

● 表达训练革新 开发"问题链"对话模式:从"今天发生了什么"升级为"如果用颜色形容今天的心情会选什么",制作家庭版《世说新语》,随时记录孩子的哲思片段,当孩子说"月亮是夜的纽扣",立即展开"为什么不是拉链"的探讨,这种即时反馈能强化语言创造力。

● 教育个性化定制 建立"语言发展观察日志",记录孩子特有的表达偏好,有的儿童倾向视觉化描述,可引导其绘制成语地图;有的擅长逻辑推演,适合构建故事逻辑树,参照加德纳多元智能理论,制作专属教学方案,拒绝复制培训机构模板。

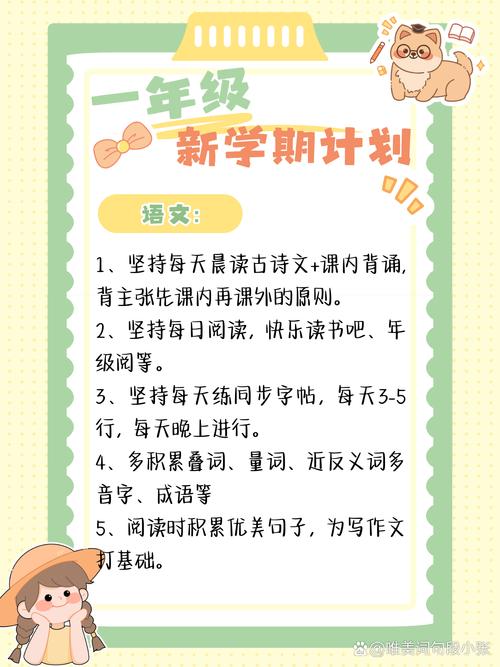

● 资源整合策略 将超市变成识字乐园,在食材包装上玩部首归类游戏;利用公交站牌进行速记挑战;把家电说明书转化为说明文范文,这些生活化教学场景比刻意设计的课程更有效,关键在家长能否保持敏锐的教学意识。

● 情感连接深化 创设"家庭语言仪式":生日时互写三行诗,节日制作文言贺卡,当孩子写出"妈妈的皱纹是时光写的诗",这不仅是语言训练,更是情感的双向滋养,通过文字构建家族记忆库,让语文教育成为爱的具象化载体。

教育本质上是用生命影响生命的过程,当母亲开始关注自身的语言质量,当家庭空间充满文学气息,当日常对话转为思维体操,语文教育便不再是刻意为之的任务,而成为自然发生的文化传承,在这个过程中,家长自身的认知迭代比任何教学法都重要——教育者的成长轨迹,本身就是最好的教材。