积累是根基

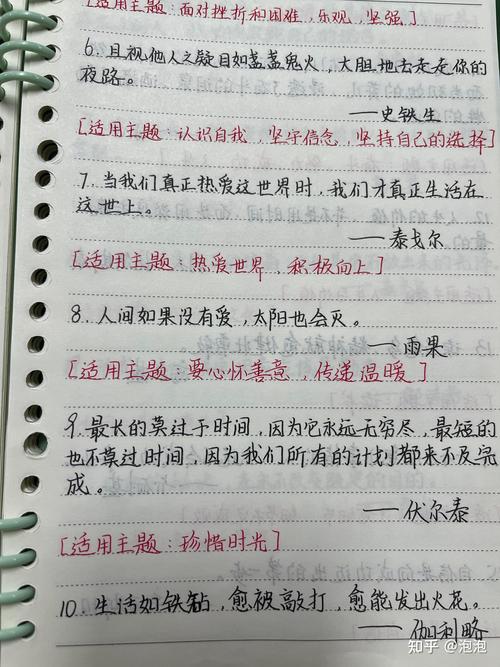

语文学习像盖楼,没有扎实的地基,再华丽的装饰都容易坍塌,字词、成语、古诗词、经典名句,这些看似零散的知识点,是构建语言能力的砖石,每天花15分钟读一篇短文,随手摘抄好词好句,时间久了,语感自然流淌在笔尖,工具书别嫌麻烦,遇到生词立刻查,记在本子上反复看,积累不是“临时抱佛脚”,而是细水长流的习惯。

方法比努力更重要

盲目刷题不如精准突破,阅读题总丢分?先分类:记叙文抓情感脉络,说明文找逻辑框架,议论文盯论点论据,每周精读一篇,用荧光笔标出关键词,批注作者意图,写作卡壳?试试“碎片化练习”:每天写100字随笔,描述一片落叶、一次对话,细节到位了,长文章才有血肉,古文难懂?逐句翻译后,对照注释画出结构图,虚词用法归类整理,规律一目了然。

兴趣是最好的老师

讨厌背古诗?试试把《将进酒》编成说唱,用节奏记韵律,怕写作文?从写日记开始,记录吐槽、脑洞甚至“流水账”,先敢写才能会写,看小说不算“不务正业”,金庸的武侠藏着人物塑造的密码,《三体》的科幻藏着逻辑推理的线索,语文从来不止在课本里——刷短视频时留心文案金句,逛街时观察店铺招牌的修辞,生活处处是语文课堂。

用输出倒逼输入

背了10篇范文,不如自己动手改一篇,找一篇满分作文,删掉结尾重写,对比差距;把散文改写成诗歌,训练语言凝练度,组队成立“语文实验室”,互相批改作文,用红笔标出废话、提出“为什么这里用比喻”,教别人是最高效的学习,给同桌讲一道阅读题,你的思路会清晰十倍。

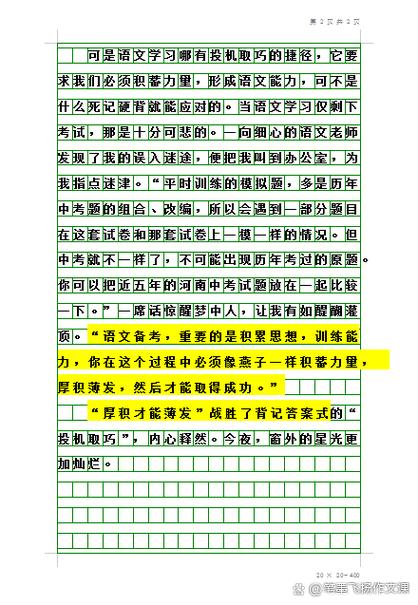

慢即是快,少即是多

别被“速成班”忽悠,语文没有捷径,一天读50页书不如读5页并写下思考;抄20个生词不如彻底搞懂3个词的多种用法,错题本要“薄而精”,只记录反复错的难点,每周重做一次,焦虑时,抄写一段喜欢的文字,笔尖摩擦纸面的声音会让人静下来。

语文从来不是分数游戏,它教我们如何细腻地感受世界,理性地思考问题,准确地表达内心,那些读过的书、写过的字,最终会长成你的骨头和血肉,坚持的人,终会在某个清晨突然发现:阅读理解有了“手感”,作文本上多了“灵气”,而这一切,不过是水到渠成。(个人观点)