诗歌鉴赏是语文学习中的难点,也是考试中的高频考点,许多学生面对诗歌时总感觉“读不懂”“答不准”,其实只要掌握科学方法,就能像解锁密码一样揭开诗歌的奥秘,下面从实战角度分享有效策略。

建立四步解题框架

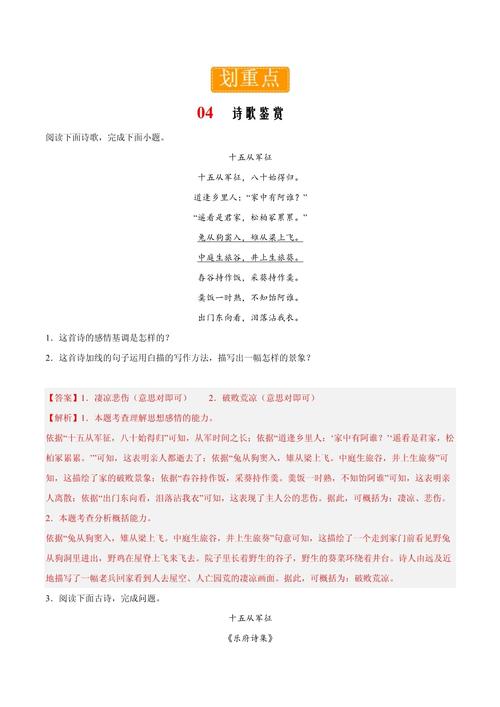

- 三看定位(《送元二使安西》直接提示送别主题)、看注释(2021年全国卷注释点明诗人贬谪背景)、看题材(咏物诗必有象征,边塞诗多含壮志)。

- 抓核心词:圈出诗中重复出现的动词(“独坐”“长叹”)、颜色词(“青衫”“白发”)、意象词(“孤舟”“寒砧”),这些往往是情感触发器。

- 搭结构:七律常见起承转合,如杜甫《登高》前两联写景蓄势,后两联抒情;宋词上下阕多形成今昔对比。

- 辨题型:炼字题要答出字典义、语境义、情感义三层;意境题按“意象+画面+氛围”公式组织语言。

破解五大高频考点

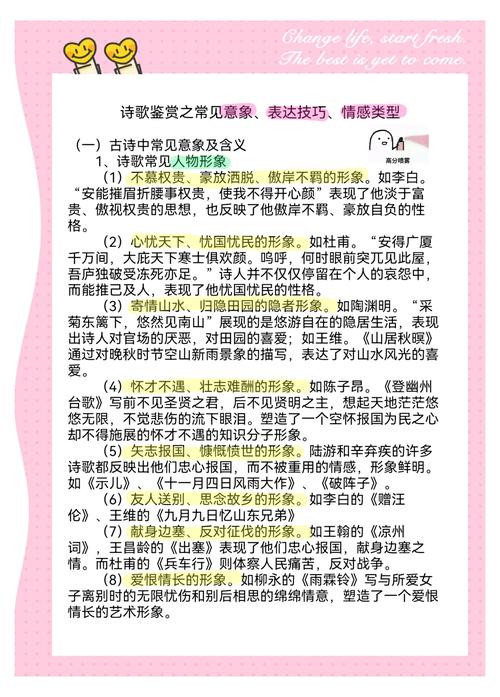

• 意象方程式:不是简单罗列“月亮=思乡”,要结合具体语境,王维“明月松间照”营造禅意,李白“举杯邀明月”彰显孤傲,需捕捉意象组合产生的化学反应。

• 语言显微镜:李清照“绿肥红瘦”中形容词活用,暗含春光流逝的焦灼;王安石“春风又绿江南岸”的炼字过程,展现对精准表达的追求。

• 情感坐标系:纵向联系诗人创作分期,李白早期“仰天大笑”的狂放与晚年“白发三千丈”的郁结截然不同;横向对比同时代诗人,岑参边塞诗雄奇,高适则更显沉郁。

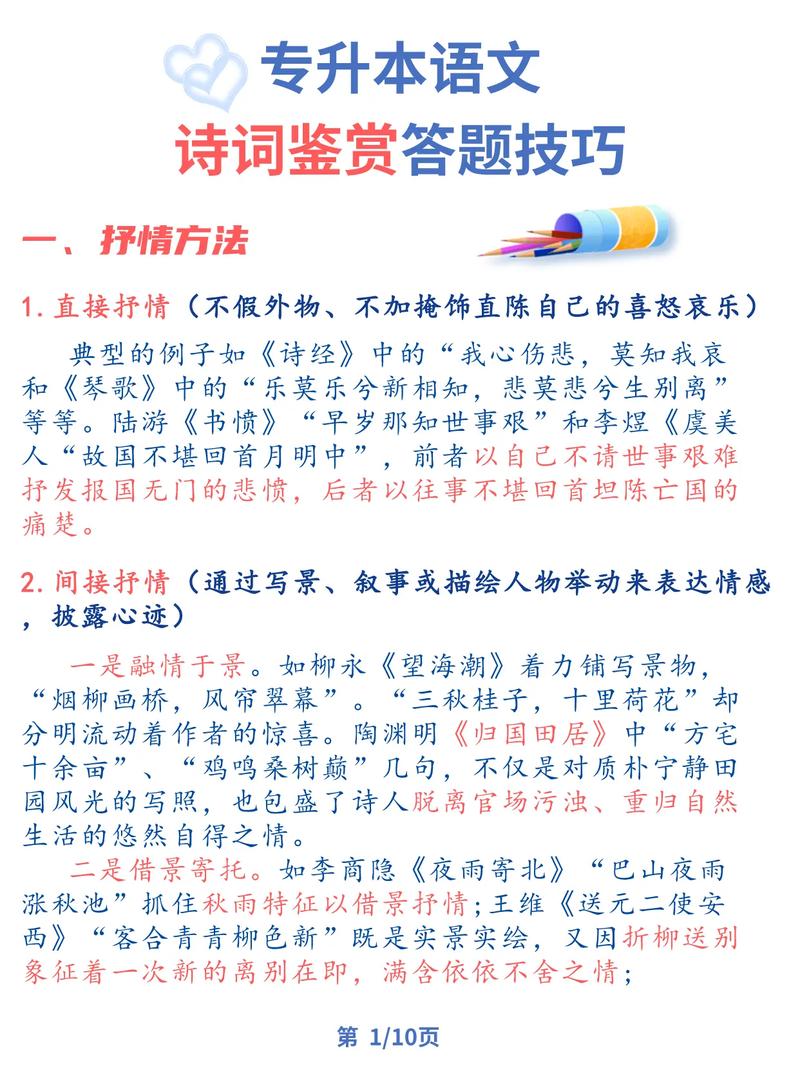

• 手法透视镜:区分借景抒情(杜甫“感时花溅泪”)与托物言志(于谦“要留清白在人间”);识别反衬(“蝉噪林逾静”)与正衬(“秋水共长天一色”)的本质差异。

• 文化基因库:掌握“折柳”送别、“莼羹鲈脍”思乡、“采薇”隐居等30个高频典故,遇到辛弃疾“凭谁问”立刻关联《史记·廉颇列传》。

规避三大典型误区

- 过度解读:避免给“红杏枝头春意闹”强加政治隐喻,要紧扣文本证据。

- 术语堆砌:不是所有山水诗都有“淡泊名利”主题,王维《汉江临泛》展现的是盛唐气象。

- 时空错位:分析李商隐无题诗时,不可用南宋婉约派词风来套用晚唐语境。

考场增分技巧

• 遇到陌生诗歌时,先默写《登高》《锦瑟》等典范作品的结构脉络,激活鉴赏思维

• 在150字的赏析段落中,至少嵌入3个专业术语(如“通感”“用典”),2处文本细读(如“咽”字化视觉为听觉)

• 每日精析1首《唐诗三百首》作品,坚持30天可形成条件反射式解题能力

诗歌不是密码本,而是诗人与读者的心灵契约,当你站在洞庭湖边默念“吴楚东南坼”,在元宵夜想起“灯火阑珊处”,那些曾经费解的意象会突然鲜活——这正是穿越千年的文化DNA在共振。