观察是诗歌写景的显微镜,当学生问"如何让诗句里的风真正吹动读者衣襟"时,我会带他们站在教室窗前看云——不是看云的形状,而是观察云层间隙的光线如何为教学楼勾边,看飞鸟掠过时云影在地面流动的轨迹,王维写"大漠孤烟直"时,必然先注意到沙粒在上升气流中的悬浮状态,才能用"直"字突破平面的画面感。

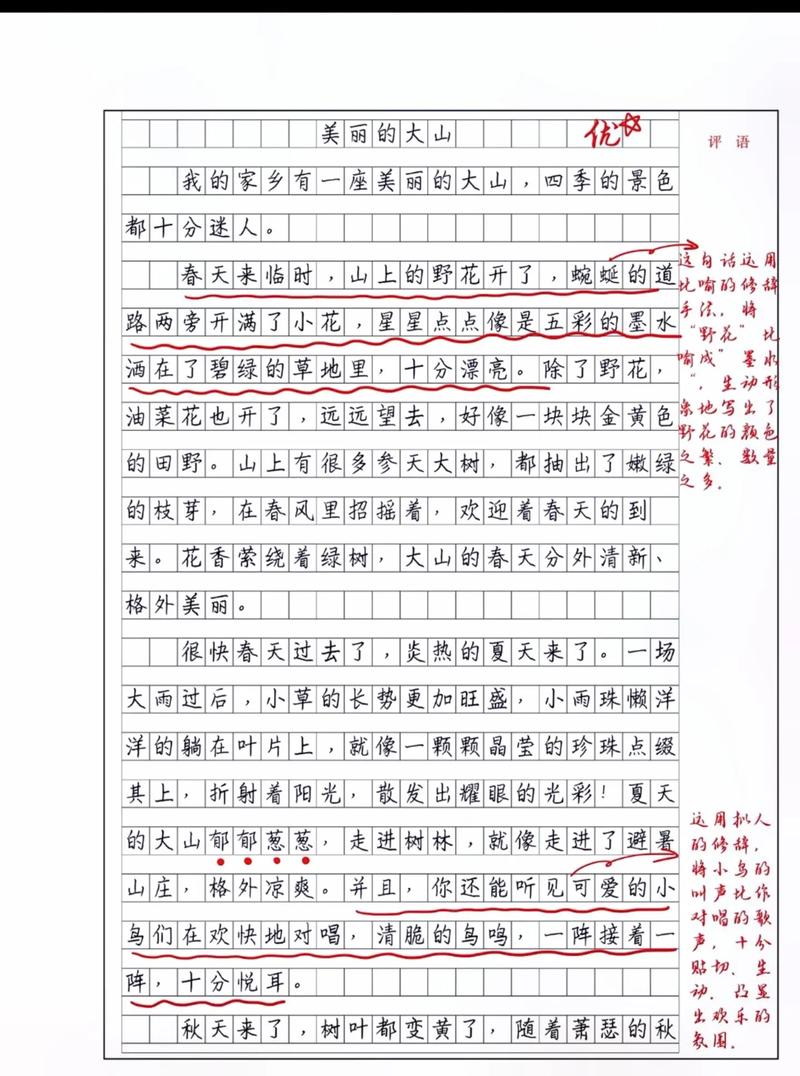

动词是激活景物的密码,李白的"疑是银河落九天","落"字让静态的瀑布具有了宇宙级的动势,指导学生写春草,不要满足于"绿油油",要捕捉草叶尖的水珠如何在风中颤抖,像"大地在练习眨眼睛",去年有个学生写秋千架下的野花"踩着影子荡秋千",这样的动词运用远比堆砌形容词更灵动。

通感是突破视觉局限的任意门,让学生闭上眼睛听雨:落在铁皮檐槽上是清脆的碎银声,打在芭蕉叶上是沉闷的鼓点,积水潭里的涟漪声像丝绸被撕裂,杜甫写"星垂平野阔",用"垂"字让星辰有了重量感,这种感官转换的魔法,需要引导学生建立自己的通感词典,有个学生曾把暮色中的操场写成"橘红色的寂静在篮筐上慢慢凝固",这就是成功的多维度写景。

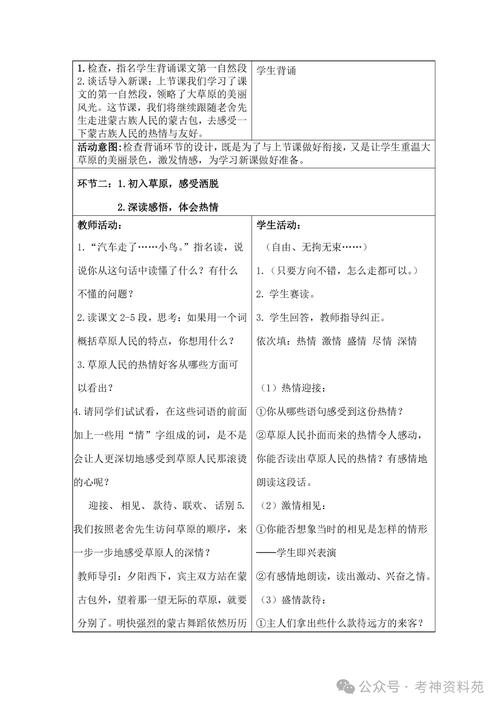

留白比描绘更重要,马致远《天净沙》用九个名词堆砌出苍茫秋色,省去的连接词反而让画面产生蒙太奇效果,教学生写夜雨,与其详尽描写雨丝形态,不如写"路灯在积水里孵出颤动的月亮",去年市作文竞赛获奖作品里有句"雪地上/半串脚印走向省略号",这种未完成的画面恰恰激活了读者的想象补全机制。

诗歌写景的本质是重塑观察世界的坐标系,当学生学会用文字的棱镜折射光线,用意象的网兜捕捉气流,他们笔下的风景自然会产生光合作用,建议随身携带灵感便签本,记录梧桐果炸裂的脆响或蚂蚁搬运光斑的路线,这些私人化的观察切片,终将在某个诗句里绽放成独一无二的文学景观。