高三的日子总与时间赛跑,试卷堆成山,焦虑如影随形,许多人将语文视为“玄学”,认为付出与成绩不成正比,实则不然,语文学习需要打破“盲目刷题”的误区,在有限时间里构建系统性思维,让每一分钟都产生“复利效应”。

精准拆解考点,搭建知识网络

翻开高考真题,会发现文言文实词、诗歌鉴赏手法、现代文题型规律等核心考点反复出现,例如近五年全国卷中,“虚实结合”在古诗中出现11次,“论证思路”在论述类文本中出现8次,建议用活页本分类整理高频考点,标注真题出处与变式题型,每周抽出20分钟翻看错题本,用红笔批注“命题陷阱”,比如散文阅读中“表层含义”与“深层意蕴”的区分关键,往往藏在标点符号或关联词中。

碎片时间创造沉浸式语感

早读若只机械背诵64篇必背古诗文,效率仅发挥30%,尝试“立体化记忆”:晨起听5分钟名家朗诵《赤壁赋》,感受停顿与情感起伏;午休前用幕布APP梳理《屈原列传》中的官职变迁脉络;晚自习后速写300字微评论,针对时政热点模仿《人民日报》的论证结构,地铁上刷短视频不如收藏“国家智慧教育平台”的《红楼梦》专题解读,让零散时间成为语感培养的“隐形加速器”。

考场思维前置,建立条件反射

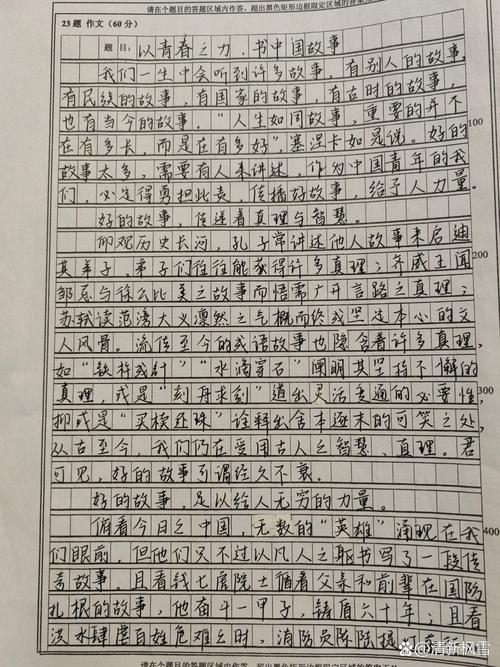

真正的高手早在日常练习中模拟考场状态,拿到作文题时,普通人纠结立意,尖子生已在草稿纸上画出“三元关系模型”,传统与创新”话题,迅速提取积累过的故宫文创、敦煌数字化等素材,用“破圈—融合—再生”三层结构搭建框架,做语言运用题时,刻意训练“30秒考点定位法”,看到“病句题”立即调动“八大错误类型”检查清单,形成肌肉记忆。

有人觉得语文是晨雾,努力奔跑却看不清方向,但若愿做淘金者,从真题中筛出规律,在细节处锤炼思维,终会发现每道题都是通往高分的密码,高考从不辜负清醒的勤奋,语文成绩的跃迁,往往始于放下焦虑后的那一步踏实深耕。