老穆夹着教案走进教室时,粉笔灰正簌簌落在讲台的青瓷笔筒上。"今天我们不谈比喻拟人排比,"他摘下金丝眼镜擦拭镜片,"写作是笔尖与心跳同频的舞蹈。"这句话被初三(2)班的学生记了三年,直到他们捧着重点高中的录取通知书回来探望时,仍能复述那堂颠覆认知的写作课。

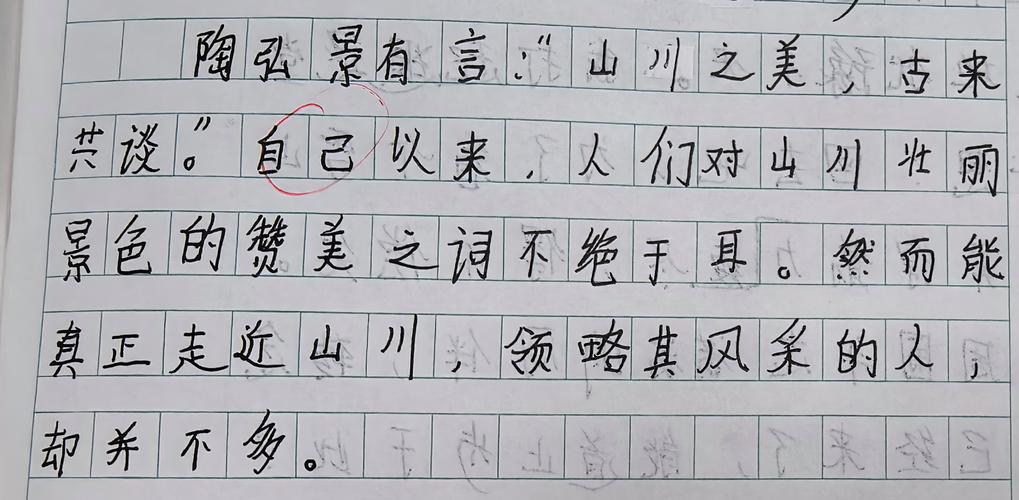

观察是文字生长的土壤

老穆常带学生蹲在操场香樟树下看蚂蚁搬家。"看那只工蚁触须抖动的频率,像不像在给同伴发摩尔斯电码?"他随手捡起一片残缺的银杏叶,"叶脉断裂处藏着整个秋天的故事。"二十年教学生涯里,他的学生累计写下387篇入选省级作文选的习作,秘诀就藏在那些蹲到腿麻的观察日记里。

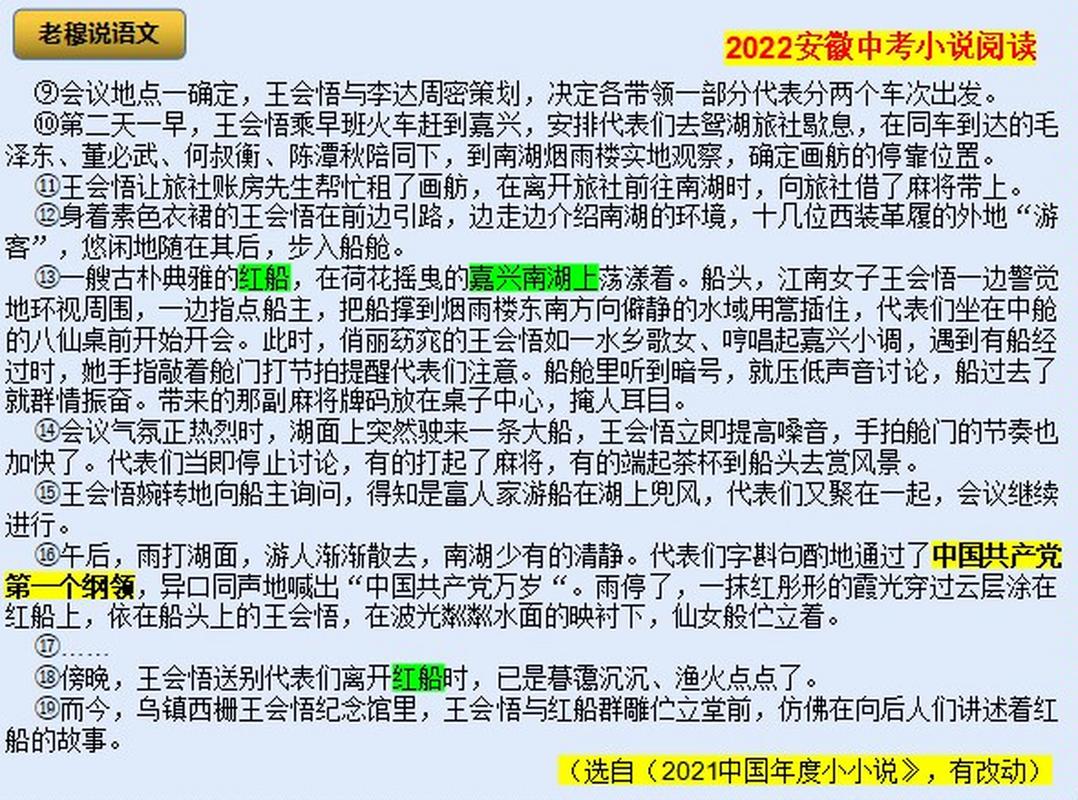

结构是思维的骨骼

"别急着往稿纸上泼墨。"老穆用红笔圈住学生作文里横冲直撞的排比句,"故宫建造要先夯实地基,再立梁柱,最后才雕梁画栋。"他独创的"榫卯写作法"让议论文不再头重脚轻:每个论点都像传统木工的榫头,必须严丝合缝嵌入论据的卯眼,去年中考作文题《时间的重量》,他的学生用"青铜器氧化层"作论证支点,拿下全市唯一满分。

语言是思想的釉色

晚自习的灯光下,老穆举着被翻烂的《红楼梦》:"王熙凤出场时那串笑声,脂砚斋批注'未写其形,先使闻声',这才是文字的通感魔法。"他禁止学生使用"美丽""感动"这类抽象形容词,却鼓励在周记本里收集菜市场的吆喝声、地铁闸机开合的机械音,今年春天,有个男生用"油条在热油里舒展成黎明"描写早餐摊,被《中学生博览》整版刊登。

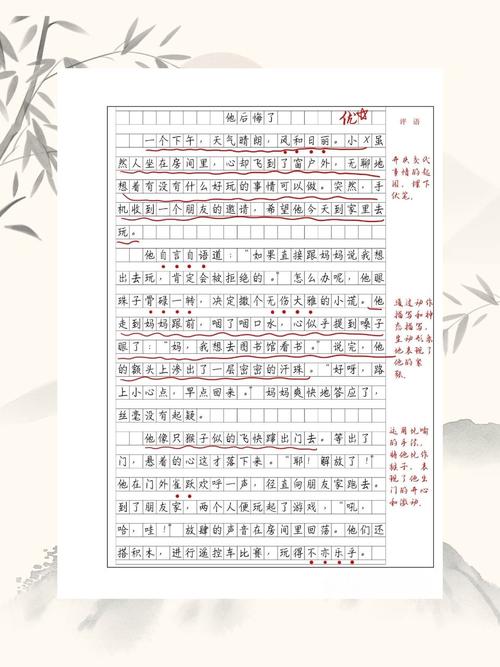

共鸣是文字的心跳

毕业班动员会上,老穆破例读了封匿名信:"您说考场作文要像针灸,找准阅卷老师的穴位,可我更记得您批注'这段让我想起母亲晾晒被单的样子'。"他教过的孩子,有的成了报社编辑,有的在建筑工地写安全日志,但都保留着在文本空白处与读者对话的习惯,就像他总说的:"好文字是能在陌生人眼底投下光斑的棱镜。"

窗外玉兰又到了含苞时节,老穆的保温杯在讲台蒸腾着热气,粉笔在黑板上画出螺旋线:"写作从来不是直线冲刺,而是不断回望来路的螺旋上升。"当某个晚霞漫天的黄昏,你突然想用文字留住眼睫上跳动的光晕——那就是老穆所说的,与文字初恋的时刻。