视角是语文学习中的“隐形笔”,它藏在字里行间,却能让文字拥有穿透人心的力量,就像用不同滤镜拍摄同一片天空,视角的选择往往比华丽的辞藻更能决定文章的质感。

视角是观察世界的窗口

当鲁迅用小伙计的视角看孔乙己,破旧长衫下的迂腐书生便多了几分悲凉;若换作酒馆掌柜的视角,可能只剩对赊账者的嫌恶,视角决定了读者跟随谁的眼睛看故事——是亲历者颤抖的手,还是旁观者冷静的眉,试着把《背影》改写成父亲的第一人称,那月台攀爬的笨拙动作,瞬间会浸透成年人的克制与心酸。

流动视角让文字呼吸

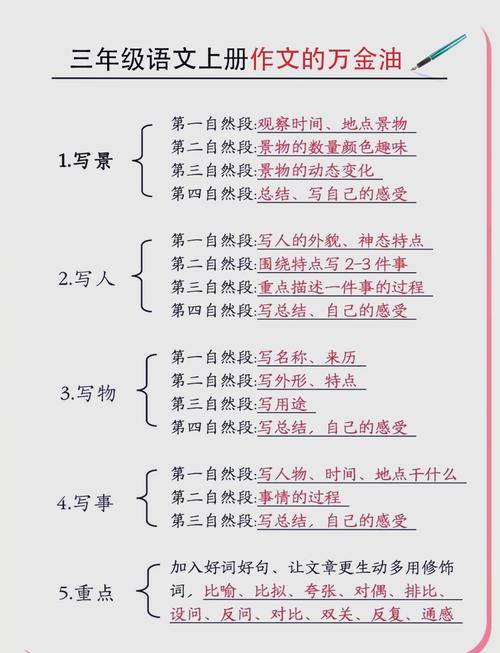

考场作文常陷入单一视角的泥潭,其实像《社戏》般在孩童视角与成人回忆间自然切换,能让文字产生电影般的蒙太奇效果,描写运动会时,可先以运动员视角写起跑前的耳鸣心跳,再切到观众席看见的矫健身影,最后切回自己汗湿的手掌——三个视角的跳跃比平铺直叙更有感染力。

非常规视角制造惊喜

万物皆可成为叙述者:一支被遗落的钢笔见证考场百态,古树年轮记录祠堂变迁,甚至能让屈原的佩剑开口讲述沉江那天的浊浪,去年某地中考满分作文,正是用故宫铜狮的视角看百年风云,这种视角突围往往能让阅卷老师在千篇一律的作文中眼前一亮。

视角转换需要分寸感

初学多视角容易写成混乱的“精神分裂”,关键要找到贯穿始终的情感线,就像《祝福》中多个视角拼凑祥林嫂的一生,但每个片段都紧扣“吃人”主题,练习时可用手机拍摄同一场景的不同角度照片,对比观察哪些细节因视角改变产生了新的意义。

站在黄山天都峰,旅游手册写地质变迁,诗人写云雾如宣纸泼墨,挑山工却盯着石阶的裂缝,好文章不在于选择多独特的视角,而在于这个视角能否让平凡事物折射出新的光,明天晨读时,试着用教室窗外麻雀的视角重写《最后一课》,你会发现连粉笔灰的轨迹都在讲故事。