汉语词性划分的核心在于"功能为主,形态为辅",现代汉语缺乏严格意义上的形态变化,不能简单套用印欧语系的标准,判断词性需要从四个维度交叉验证:句法位置、组合能力、形态特征和意义类型。

以动词"研究"为例,它在"开展研究"中受名词性定语修饰,充当宾语,属于名词;在"研究问题"中带宾语,属于动词,这种兼类现象说明词性并非固定标签,必须结合具体语境分析。

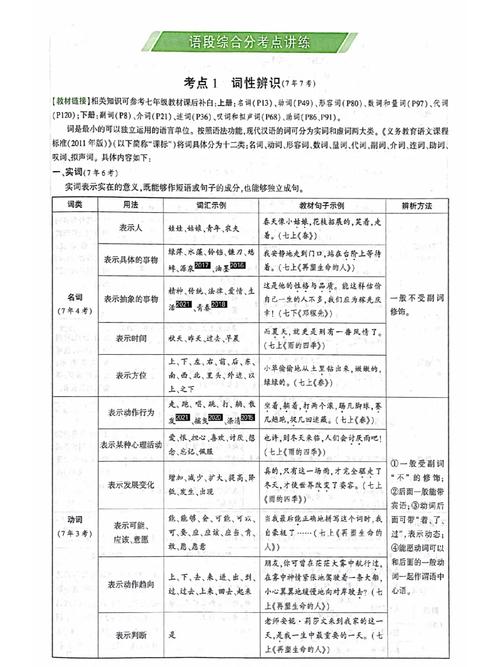

常见误区包括:

- 将修饰动词的词语误判为副词(如"突然出现"中的"突然"实为形容词)

- 混淆区别词与形容词("男式皮鞋"中"男式"不能单独作谓语)

- 误判方位名词("教室里"的"里"是名词而非助词)

建立词性分析能力的三步训练法: 第一步:标记课文重点语句的词性,建立语感库 第二步:设计变换句式练习(如把字句与被字句转换) 第三步:收集生活语料进行词性标注(如分析社交媒体留言)

特别提醒注意三个易错点: ①趋向动词作补语时保持动词属性(如"站起来"的"起来") ②判断词与副词的区别("他是学生"中的"是"为判断词) ③语气词与助词的界限("吗""呢"归入语气词)

建议备查《中学教学语法系统提要》和《现代汉语词典》第7版的词性标注体系,日常训练可尝试"词性替换游戏":选定句子成分,尝试用不同词性词语替换,观察句义变化,例如将"非常漂亮"中的形容词替换为动词短语,体会词性对表达效果的影响。

词性划分的终极目标不是贴标签,而是理解语言运作规律,建议建立"词性-句法-语用"三维分析意识,在阅读理解时主动解构词性功能,写作表达时自觉选择最佳词性,这个过程中出现的困惑都是进步的契机,不妨把典型病句整理成"词性病例本",定期复盘就能发现自己的思维盲点。