文言文是中华文化的瑰宝,也是语文学习的重要模块,想要真正读懂古人笔下的智慧与情感,不能仅靠死记硬背,而需建立系统性思维,以下是经过教学实践验证的有效方法。

培养语感从诵读开始

每天坚持朗读《陈情表》《滕王阁序》等经典选段,注意模仿古汉语的节奏与气韵,建议录制自己的诵读音频,对比名家朗诵版本,重点修正断句错误,赤壁赋》中"寄蜉蝣于天地"一句,若将"蜉蝣"误读为"浮游",文意便会产生偏差,晨读时选择光线充足的环境站立诵读,更有助于形成肌肉记忆。

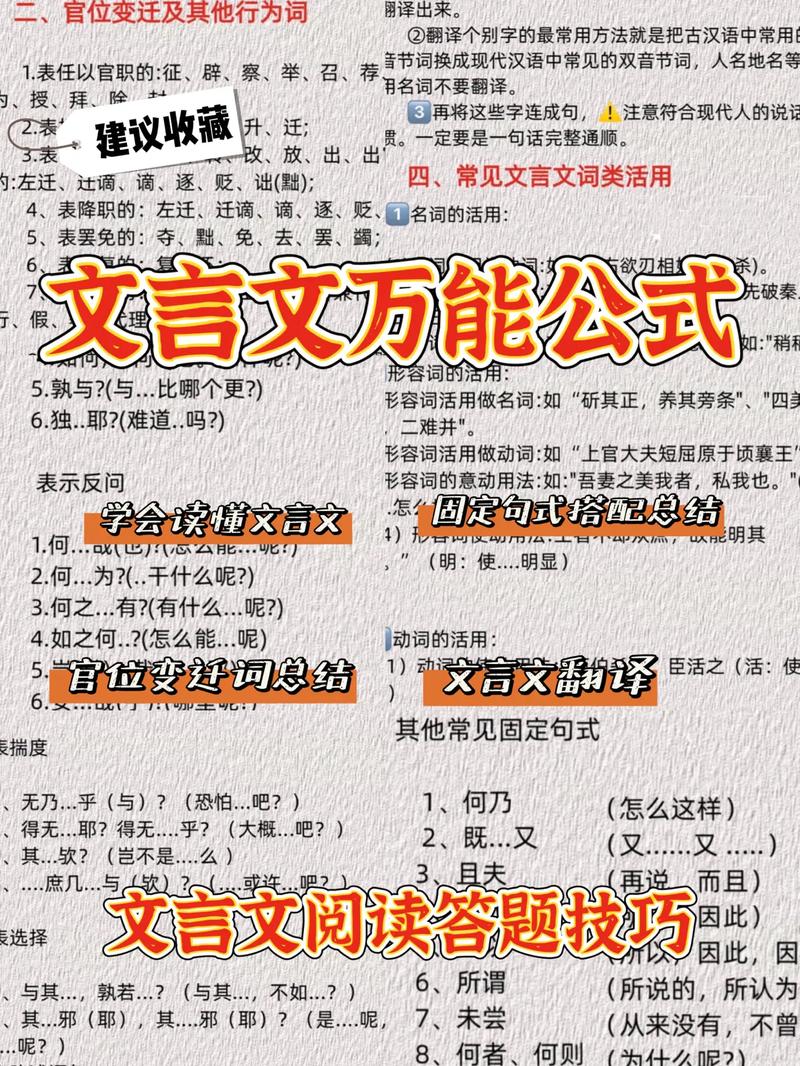

构建词库需立体化积累

准备活页笔记本分类记录高频词汇:甲类为古今异义词(如"走"作"跑"解),乙类为通假字("说"通"悦"),丙类为活用现象(名词作状语),更要在《史记》《世说新语》等原典中验证词义,例如看到"谢太傅寒雪日内集",立即标注"内"字的名词作状语特征,定期制作思维导图梳理词族,如"征"字衍生出的征伐、征途、特征等词义脉络。

解码文本要三重透视

第一重解构语法骨架,画出《六国论》等议论文的逻辑树状图;第二重还原历史语境,读《过秦论》需结合战国合纵连横背景;第三重体会美学意境,品味《醉翁亭记》中21个"也"字创造的悠然韵律,建议用三种颜色笔批注:红色标记特殊句式,蓝色书写时代背景,绿色勾勒文学手法。

创设沉浸式学习场景

观看《典籍里的中国》等文化节目时,同步记录主持人解读的文言金句,参与校本文言剧社,用现代视角改编《唐雎不辱使命》等历史场景,更可尝试用文言文写日记,初期模仿《聊斋志异》的简洁笔法,后期挑战《报任安书》的议论风格,这些实践能让文字从纸面走向生活。

在多年执教过程中,发现真正突破文言文瓶颈的学生,往往建立了"三位一体"认知体系:将文字视为解码工具,把文章看作时空胶囊,让文化成为精神基因,当你能在《项脊轩志》中读出归有光的人生况味,在《阿房宫赋》里听见杜牧的历史警钟,文言文便不再是考试材料,而成为与先贤对话的桥梁,这个过程需要耐心打磨,但每解开一个文言密码,就获得一把打开传统文化宝库的钥匙。