课时分配的基本原则

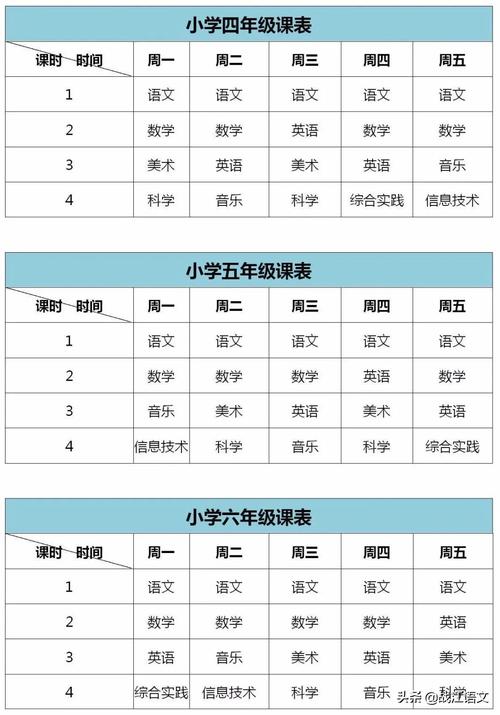

小学语文的课时安排需兼顾知识积累与能力培养,遵循学生认知发展规律,低年级(1-2年级)以识字、拼音、简单阅读为主,每周建议安排6-8课时;中年级(3-4年级)逐步增加阅读理解、写作训练,每周5-7课时;高年级(5-6年级)强化综合运用能力,包括深度阅读、议论文写作等,每周4-6课时,课程密度需灵活调整,避免学生因内容过难产生倦怠感。

每日教学内容的平衡

单节课时(40分钟)内建议采用“3+2模式”:

- 前15分钟:基础巩固(如生字听写、课文朗读);

- 中间15分钟:新知识讲解(重点段落分析、写作技巧);

- 后10分钟:互动实践(分组讨论、情景表演)。

低年级可通过动画视频辅助记忆象形字,高年级则用辩论赛形式训练逻辑表达。

单元与学期的衔接策略

每单元(约2周)设置明确的主题目标,如“自然观察”“传统文化”,课时分配需预留20%弹性时间,用于复习薄弱环节或拓展课外阅读(如寓言故事、科普短文),学期末安排2-3节专项课,集中训练考试常见题型(阅读理解归纳、作文审题),同时穿插诗词朗诵等趣味活动缓解压力。

个性化调整与课外延伸

针对学生差异,教师可设计分层任务:

- 基础薄弱生:课后增设10分钟字词巩固练习;

- 能力突出生:推荐经典名著节选,鼓励写读书笔记。

家庭作业宜“少而精”,例如低年级每天朗读15分钟,高年级每周完成1篇日记,同步利用碎片时间,如晨读背诵古诗、午休听成语故事音频。

技术支持与课堂创新

善用数字化工具提升效率:

- 生字学习APP自动统计错误率,针对性强化训练;

- 线上作文平台实现互评互改,培养批判性思维;

- 虚拟现实(VR)技术还原课文场景(如《黄山奇石》),增强学习沉浸感。

个人观点

语文课时的价值不仅在于完成教学进度,更要唤醒学生对语言的热爱,与其纠结“教多少”,不如多思考“如何教”——一次精彩的课堂辩论,或许比十节照本宣科的讲解更能点燃思维火花,教师需保持敏锐观察,当学生眼神发亮时,便是课时安排真正生效的时刻。