在探讨语文教育的本质时,叶圣陶先生的观点始终是绕不开的基石,他主张“语文”二字并非简单的学科名称,而是承载着更深层的教育使命——“口头为语,书面为文”,这一看似朴素的定义,实则揭示了语文作为人类思维载体的核心价值。

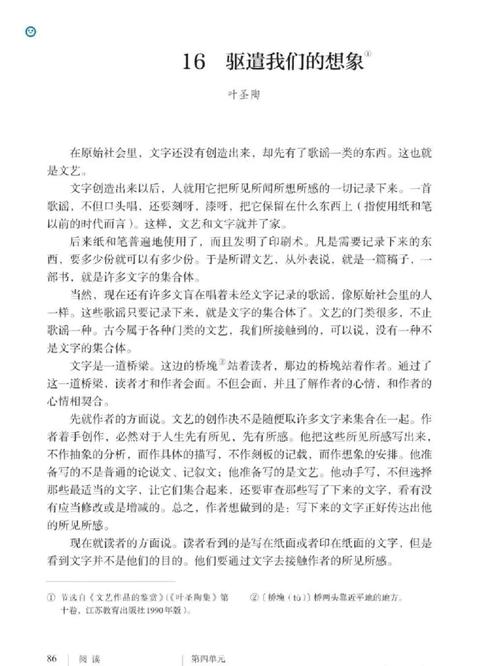

叶圣陶将语文视为工具性与人文性的统一体,工具性体现在语言作为表达思想的媒介,学生需掌握准确使用汉字、理解语法逻辑的能力,如同匠人熟悉手中的刻刀,但他同时强调,语文教学若仅停留在字词解析层面,便如同“将珍珠磨成粉末”——失去了文字背后鲜活的生命力,他曾在著作中比喻:“读一篇文章,就像推开一扇窗,看见作者眼中的世界。”这种人文性追求,要求教师引导学生感知文字的温度,体会《背影》中父爱的沉默,触摸《荷塘月色》里月光的清冷。

在教学方法上,叶圣陶反对“填鸭式”灌输,提出“教是为了不教”的革命性理念,他认为教师应如引航人,带领学生在语言海洋中自主探索,比如解读古诗词时,不是逐字翻译而是创设情境:让学生想象自己站在“大漠孤烟直”的边塞,感受诗句中喷薄而出的苍凉,这种教学方式暗合现代教育心理学中的建构主义理论,强调学习者在主动体验中形成认知。

针对当下碎片化阅读盛行的现象,叶圣陶的语文观显得更具现实意义,他主张系统化阅读训练,认为只有完整读过《故乡》,才能真正理解闰土从“小英雄”到“木偶人”的转变所映射的时代悲剧,这种深度阅读能力,恰恰是人工智能时代人类需要坚守的认知堡垒,在作文教学方面,他批判“套路化”写作,鼓励学生“我手写我心”,认为哪怕是稚嫩的文字,只要流淌真情实感,就比华丽辞藻堆砌更有价值。

叶圣陶眼中的语文教育,最终指向的是完整人格的塑造,他期待通过语言训练,让学生既能精准表达科学概念,也能细腻描绘内心波澜;既能理性分析社会现象,也能感性体会文学之美,这种教育理想,在当今注重核心素养培育的课改浪潮中,依然闪烁着智慧的光芒,作为教师,我们或许不必纠结于是否完全复刻他的教学方法,但那份对语文本质的深刻认知,对教育初心的执着坚守,永远值得镌刻在每节语文课的基因里。