的确定直接影响学生知识体系的构建与核心素养的成长,作为教学活动的底层逻辑,教师需要从多维视角进行系统性思考,既要避免陷入经验主义的惯性思维,也要警惕脱离实际的理想化设计。

知识框架与认知规律的双向校准

教材中的古诗文、现代文、写作训练等模块构成显性知识框架,而学生的认知发展存在阶段性特征,以初中阶段为例,当学生抽象思维开始形成时,应增加《岳阳楼记》《醉翁亭记》等包含哲理思辨的篇目比重,同步减少单纯景物描写的文本占比,这种动态调整需建立在对班级学情的持续追踪上,通过课堂互动、作业反馈、专项测评等数据捕捉认知发展的临界点。

文化基因与时代需求的融合渗透

教学不能停留在文字表层,需挖掘《论语》中的处世智慧、《史记》里的历史思辨,更要建立与当代社会的连接通道,比如讲解《祝福》时,可引导学生思考现代社会的"精神压迫"新形态;学习《赤壁赋》后,探讨人工智能时代如何保持人的主体性,这种古今对话的教学设计,使经典文本成为培养现代公民素养的载体。

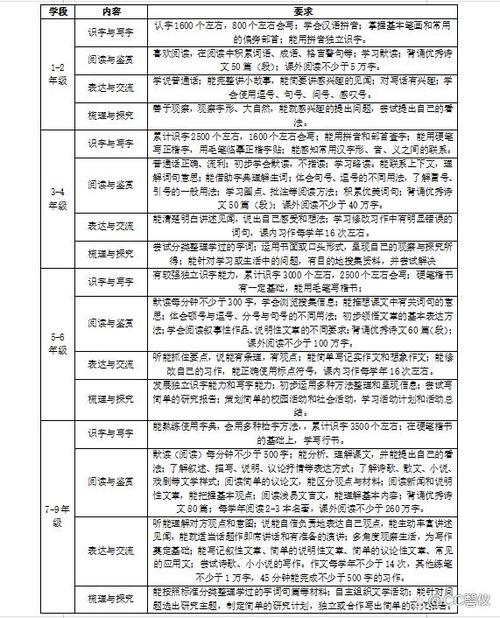

能力培养与评价体系的闭环构建 时要预设可量化的能力坐标:文言文教学是否提升信息解码速度?散文鉴赏有没有培养情感体悟精度?建议采用"三阶能力图谱":基础层(字词理解)、进阶层(文本分析)、创造层(观点输出),每个教学单元对应具体能力指标,如《孔乙己》单元可设置"辨析社会环境对人物命运的影响"作为测评锚点。

个性发展与共性标准的平衡支点

在保证课程标准基础要求的前提下,可设置15%-20%的弹性教学内容,对文学敏感度高的学生群体,增加《人间词话》《文心雕龙》选读;面对逻辑思维突出的班级,引入《谏逐客书》《过秦论》的论证结构分析,这种差异化设计需要教师建立教学资源库,储备不同维度的拓展材料。

教学本质上是在已知与未知之间架设思维桥梁,当我们在确定教学内容时,其实是在回答三个根本问题:这些知识十年后是否依然有价值?这些能力能否应对未出现的挑战?这些文化基因可否转化为创新养分?在我看来,好的语文教学应该像种子——看似静止的文字里,蕴含着突破时空的生命力。