让阅读成为生活的一部分

每天抽出20分钟,读你感兴趣的书籍——小说、散文、历史故事都可以,别急着追求“高大上”,先从能读进去的内容开始,遇到喜欢的句子,用荧光笔标出来,或者抄在笔记本上,读完一章后,试着用两句话概括情节,再想想:“如果我是主角,会怎么做?”这个习惯能让你逐渐理解人物情感和作者意图。

写作不是任务,而是表达

每周写一篇短文,主题完全自由:吐槽作业、记录趣事、甚至虚构一个奇幻故事,写完后先放一天,第二天再读一遍,把啰嗦的句子删掉,把模糊的描述改具体,比如把“今天很开心”换成“跳绳比赛赢的时候,手心都是汗,但嘴角忍不住咧到了耳朵根”,坚持半年,你会发现自己的文字更有“画面感”。

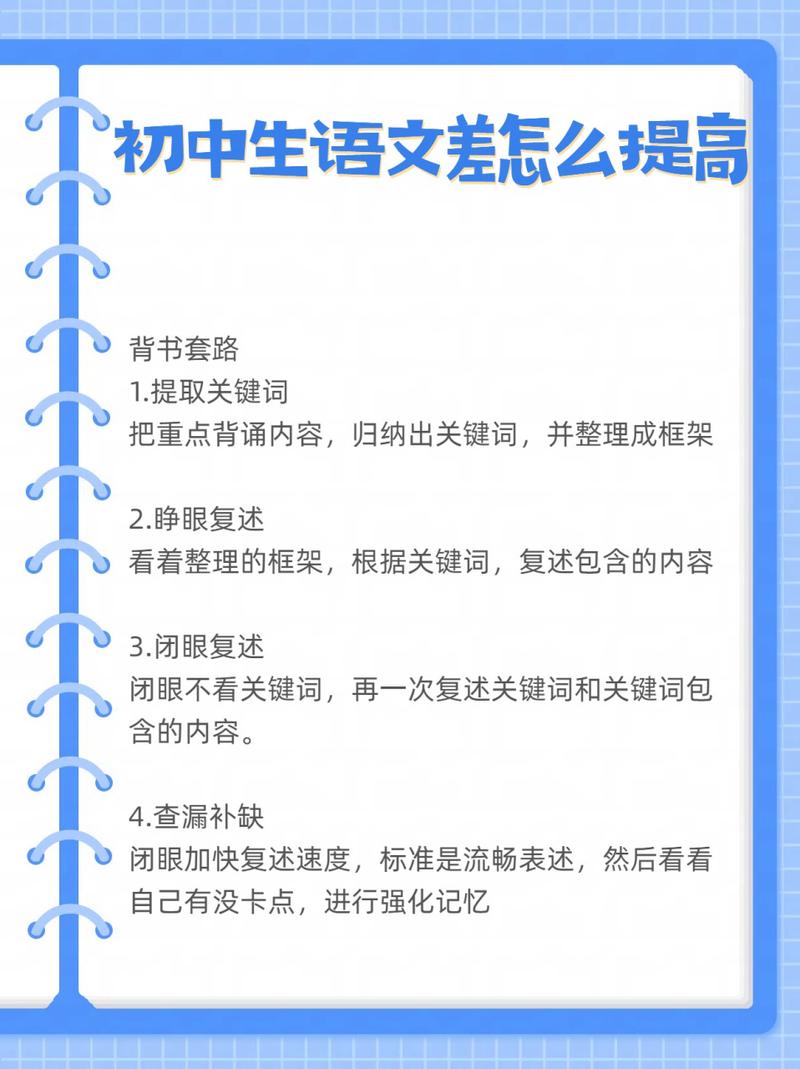

基础知识要“巧记”

古诗文背不下来?试试“场景联想法”,桃花源记》中“阡陌交通,鸡犬相闻”,可以想象成自己走在乡间小路上,左边是麦田(阡),右边是菜地(陌),远处传来狗叫声,至于易错字,把常写错的字贴在书桌角,初”是“衣字旁+刀”,提醒自己“做衣服要先裁布(刀)”。

把语文“用”到其他学科

地理课本里描述气候的术语,历史材料中的文言文片段,甚至数学应用题里绕口的题干——这些都是训练语文能力的机会,遇到复杂描述时,用红笔画出关键词,再用自己的话解释一遍,比如数学题中“匀速行驶的列车”,先想清楚“匀速=速度不变”,再解题会更顺畅。

主动提问比被动接受更有效

课堂上老师分析课文时,别光记结论,多问几个“为什么”:“为什么作者用‘爬’形容月亮而不是‘挂’?”“如果删掉这段环境描写,故事会失去什么?”课间和同学讨论这些问题,或者发给语文老师求解答,你的思考过程,才是提升理解力的核心。

作为从教十年的语文老师,我始终相信:语文成绩的提升,本质是思维能力的蜕变,那些愿意在细节处琢磨、敢于把想法变成文字的学生,哪怕短期分数波动,最终都会拥有碾压套路化答题的真实力。