写作是语文学习的核心能力之一,但许多学生常感到无从下笔,作为教师,我认为写作课不是单纯传授技巧,而是点燃学生对生活的感知力与表达欲,以下从三个维度分享有效方法。

第一步:将生活转化为素材库

写作的本质是“输出”,但输出的前提是“输入”,建议随身携带观察笔记,记录三种内容:

- 细节切片:课间同学转笔时手指的弧度,雨滴在窗台溅起的水花形状

- 情绪存档:考试失利时喉咙发紧的生理反应,收到惊喜礼物时心跳加速的瞬间

- 思维火花:看到流浪猫时联想到社会议题,读历史人物时产生的现代性思考

每周整理素材本,用不同颜色标注“五感描写”“金句灵感”“故事原型”等类别,建立专属写作数据库。

第二步:用思维导图代替草稿纸

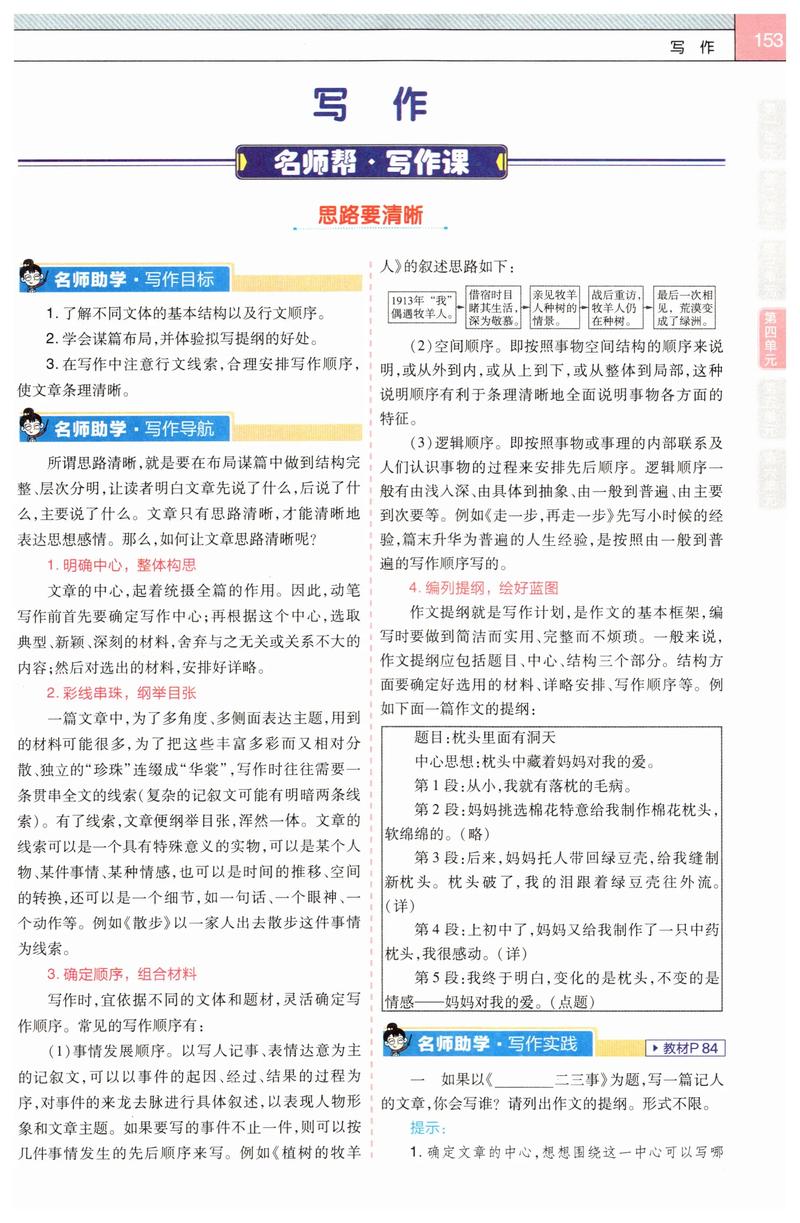

面对命题作文时,90%的卡壳源于思维混乱,尝试用放射状思维导图构建框架:

- 中心主题延伸出三个分论点,每个分论点匹配两种论据类型(事实案例/名言引用)

- 用箭头标注段落间的逻辑关系,对比”“因果”“递进”

- 在空白处用简笔画标注情感曲线,确保文章有起承转合

这种方法能避免陷入“边写边改”的陷阱,曾有学生通过思维导图训练,议论文结构分从二类文提升至一类文。

第三步:建立动态修改系统

好文章是改出来的,但机械化的“找错别字+改病句”效率低下,推荐三步修改法:

- 冷处理:完成初稿后放置24小时,用新鲜视角重读

- 角色扮演:分别以读者、考官、反对者身份批注文章

- 数据化升级:统计动词使用频率(超过15%需优化),检查场景描写占比(记叙文应达40%以上)

重点修改开头结尾:前50字决定阅读兴趣,末段要产生“回声效应”,让观点在读者脑中持续震荡。

写作能力的提升如同培育植物,需要持续浇灌观察力、思维力和反思力,当你能在公交站台的人潮中捕捉故事,在数学公式里发现美学韵律,文字自然会挣脱模板的束缚,生长出独特的生命力,坚持每天写300字片段,三个月后重读旧作,你会清晰看见蜕变的轨迹。