语文课不是背古文、写作文吗,和"工学一体"有什么关系?当我们在实训车间操作设备时,需要读懂工艺文件;在设计产品方案时,要撰写项目说明书;在与客户沟通时,更要精准表达技术要点,这些场景都在印证:语文能力是职业发展的隐形翅膀。

真实情境激活语言应用

走进智能制造课堂会发现,学生需要根据设备说明书编写操作指南,将复杂的机械原理转化为通俗易懂的表述,在工业设计项目中,团队要撰写产品设计理念文案,既要有技术参数的准确性,又要具备打动用户的感染力,这种把技术文件转化为实用文本的过程,正是语文能力与职业技能的深度焊接。

项目式学习重构课堂

某校新能源汽车专业开展的"品牌发布会"项目极具代表性,学生要完成市场调研报告、产品技术白皮书、发布会主持词三类文本创作,市场部需要将电池参数转化为消费者能理解的续航优势,技术组要把充电原理写成通俗易懂的说明书,这种从技术语言到大众语言的转换训练,让学生在真实任务中锤炼出精准表达的能力。

双师课堂打破学科壁垒

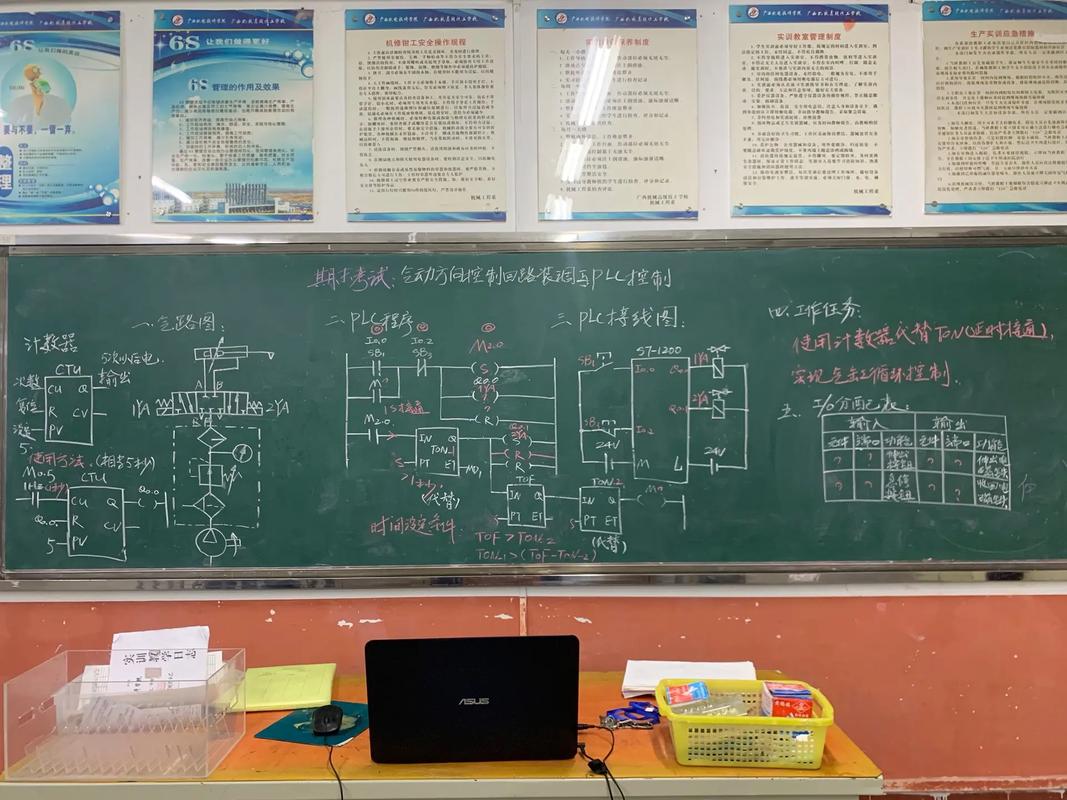

在工业机器人实训室,语文教师与专业教师组成教学搭档,当学生调试机械臂编程时,语文老师会现场指导如何撰写设备调试日志;在进行PLC控制系统操作时,同步训练技术文档的归纳整理能力,这种沉浸式教学让说明书阅读、操作记录撰写等职业技能自然融入工作场景,文字工具与专业技术产生化学反应。

企业调研数据显示,能清晰撰写设备维护报告的技工,故障排除效率提升40%;擅长制作产品演示文稿的技术员,客户满意度高出28个百分点,这些数据提醒我们:当语文课撕掉"纯文科"标签,走进车间、融入项目、对接岗位时,那些被反复训练的归纳总结、精准表达、创意呈现能力,终将成为照亮职业道路的聚光灯。

站在数控机床前编写操作指南时,在三维建模软件旁整理设计文档时,你会发现语文从来都不是孤立的存在,当文字工具与专业技术在真实任务中相融共生,我们收获的不仅是岗位竞争力,更是一种让技术产生温度的独特能力——这或许就是教育最动人的地方。