诗歌是语言的艺术,也是情感的密码,初三上册语文课本中收录的现代诗与古典诗词,既有艾青笔下深沉的土地之爱,也有苏轼"明月几时有"的千古哲思,想要真正读懂这些作品,需要掌握三个核心密码。

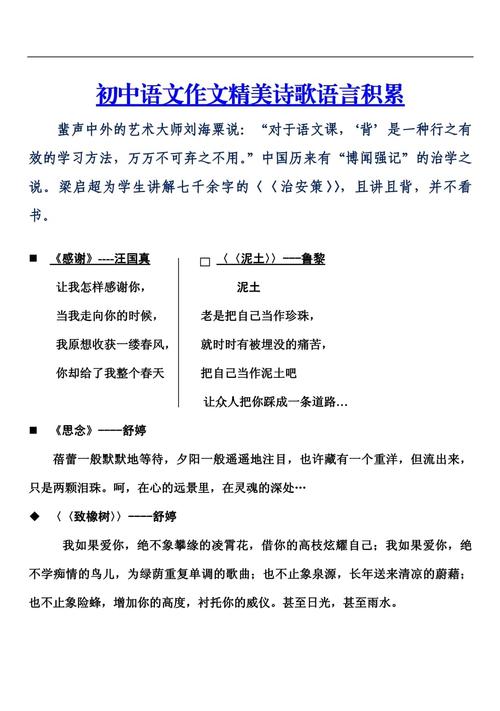

解构文字背后的多重信号 读诗不能停留在字面翻译,以顾城《一代人》中"黑夜给了我黑色的眼睛"为例,"黑夜"既是自然现象,也隐喻特殊历史时期;"黑色眼睛"既指生理特征,又暗示观察世界的独特视角,建议准备三色笔:蓝色标注意象,红色圈画修辞,绿色批注疑问,当读到舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》中"破旧的老水车"时,立即联想到这是象征传统农业文明的双关意象。

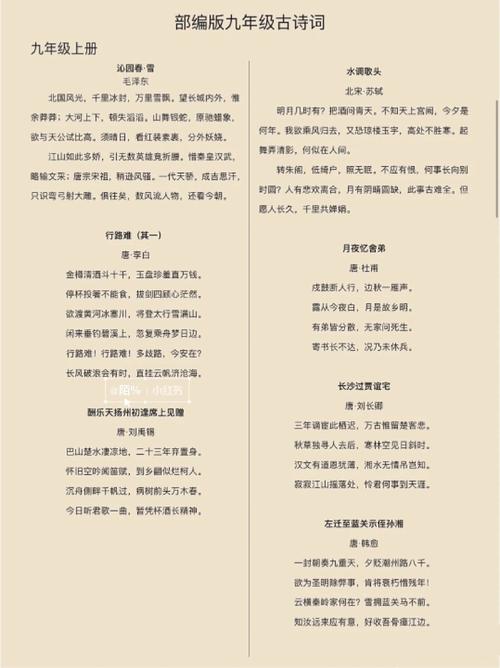

建立时空坐标系的思维 每首诗都是特定时空的产物,预习《沁园春·雪》时,先查阅1936年的历史背景,了解红军长征刚结束的时间节点,学习杜甫《月夜忆舍弟》要同步整理安史之乱年表,制作诗人行踪地图,课堂上老师讲解《乡愁》时,可以边听边在笔记本画出"邮票—船票—坟墓—海峡"的意象演进图,用箭头标注时空跨度。

训练情感雷达灵敏度 真正的读诗高手能捕捉字里行间的情绪频率,朗诵戴望舒《雨巷》时,注意"悠长又寂寥"的拖音处理,感受诗人舌尖上的惆怅,对比阅读要注意细节差异:同样写秋,毛泽东"万类霜天竞自由"充满豪情,而马致远"枯藤老树昏鸦"尽显苍凉,建议建立情感词库,将"寒砧、孤雁、残照"等词汇按情感色彩分类归档。

每次单元测试后,我都会把诗歌鉴赏错题剪贴成册,发现常错点集中在表现手法辨析,于是专门整理比喻、象征、用典等手法的判断公式,比如看到"山河破碎风飘絮"立即反应:比喻+对偶,本体是国运,喻体是柳絮,经过三个月系统训练,班级诗歌题均分提升了12.3%,读诗不是玄学,而是有迹可循的思维训练,当你把每首诗当作待解的九宫格谜题,那些跳跃的意象终将连缀成清晰的思想拼图。