很多学生觉得数学枯燥,公式和定理像一团乱麻,让人本能地想逃避,但当我看着那些突然“开窍”的学生眼睛发亮地解出压轴题时,我意识到:对数学的抗拒往往源于我们看待它的方式,如果你愿意尝试以下方法,可能会发现数学思维像解锁新游戏关卡一样充满惊喜。

撕掉“天赋”的标签

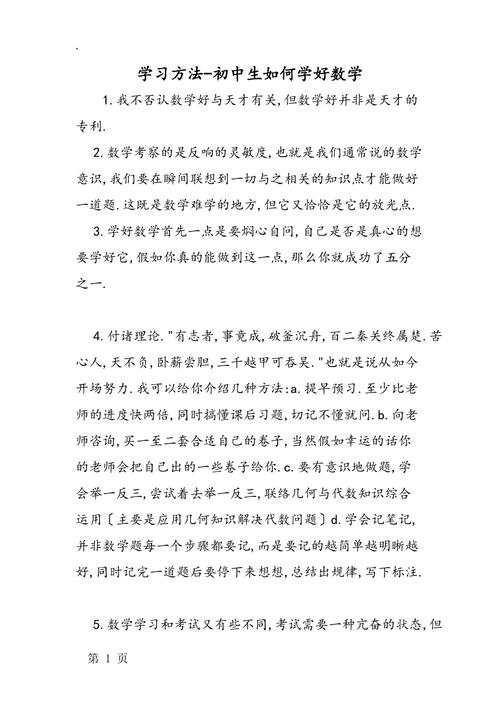

总有人说“数学需要天赋”,这就像在起跑线前给自己绑沙袋,上周有个学生在作业本里夹了张纸条:“老师,我按您说的方法每天只弄懂三个知识点,月考居然及格了!”他颤抖的声音让我想起神经科学的研究——大脑处理数学思维的皮层区域,会在持续练习中像肌肉一样增强,试着把“我做不到”改成“我现在暂时没找到方法”,解题草稿本上的每一道划痕都是思维生长的年轮。

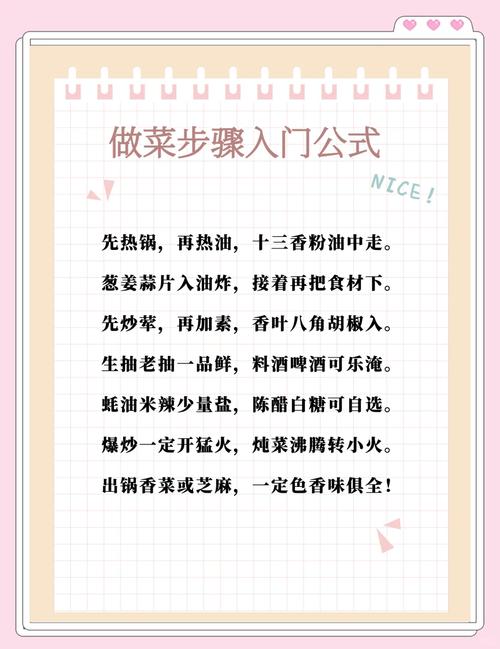

让数字活在生活里

地铁票价阶梯怎么计算?游戏装备强化成功率背后藏着概率论?奶茶店第二杯半价真的是优惠吗?我常让学生用手机拍下生活中的数学瞬间,有个女生发现小区停车位排列暗含等差数列规律,后来她设计的停车优化方案被物业采纳,当你能用函数模型预测篮球入筐的抛物线,用几何原理分析自拍角度,数学就变成了破解世界运行密码的侦探游戏。

建立“解题能量站”

我的办公桌抽屉里塞满了学生送的奇趣物品:魔方、数独本、甚至火锅店等位时的数学谜题卡片,这些不是玩具,而是数学焦虑急救包,建议你在笔袋里放两样东西:①便利贴,把大难题拆解成“1天只攻破1个小问题”的闯关任务;②成长记录册,每次突破都画个表情符号,上次月考,有个男生在记录册里画了30个笑脸,对应他独立解决的30道错题。

设计专属激励回路

人脑分泌多巴胺不仅因为成功,更来自对成功的期待,试着给自己设计这样的正循环:完成专题练习→获得“知识货币”→兑换奖励(如看科普视频/玩半小时乐高),我班上有个小组用数学建模优化了班级值日安排,作为奖励我陪他们用拓扑学原理研究地铁线路图,这种把知识转化为成就感的体验,比任何说教都管用。

现在取下你数学书上的便签纸,写下一行字:“每个数字都在等待懂它的人。”三年前有个总考不及格的学生把这句话贴在量角器上,去年他给我寄来了全国数学建模竞赛的奖状,当你用新的视角注视那些符号时,或许会听见公式在纸页间轻声说:“终于等到你。”