三周岁的孩子正处于认知发展的黄金阶段,数学启蒙的核心不在于“教知识”,而是通过生活与游戏培养数感、逻辑思维和探索兴趣,这一阶段的孩子对抽象符号(如数字)的理解有限,需借助具象化、多感官参与的方式建立数学与生活的关联。

从具象到抽象,搭建数学思维桥梁

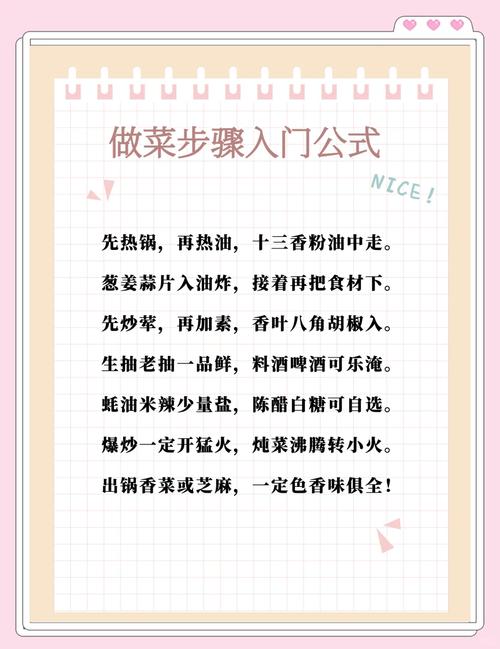

用孩子熟悉的物品作为“教具”:水果、积木、袜子、玩具车等皆可,例如分零食时问“宝宝要吃几颗葡萄?”,引导孩子用手指点数并说出数量;收拾玩具时鼓励孩子按颜色、形状分类,逐渐理解“属性”概念,避免直接教授算式,而是通过“你有2块饼干,妈妈再给你1块,现在有几块?”等生活场景传递“加减”的实际意义。

游戏化设计,让数学成为探索的乐趣

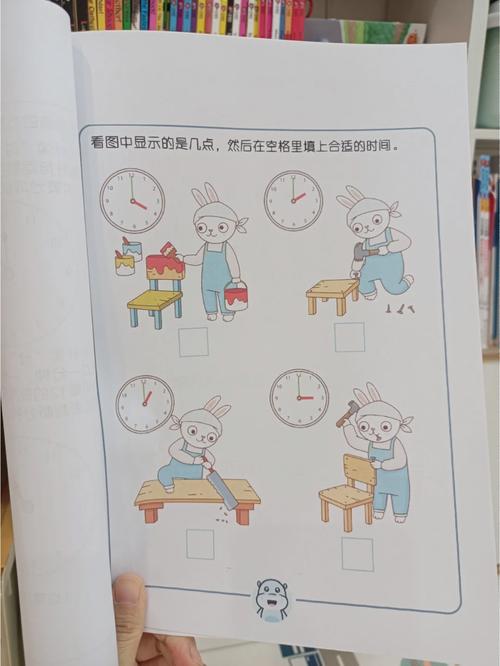

设计角色扮演游戏:开设“超市”用实物玩具买卖,让孩子在“付钱-找零”中感受数量变化;用乐高搭楼梯时,每层阶梯标注数字,爬楼梯时大声数数,节奏感强的儿歌(如《五指歌》)配合手指动作,能强化数字与实物的对应关系,推荐使用七巧板、串珠玩具等锻炼空间思维。

多感官刺激,激活数学感知力

触觉:在沙盘上用树枝写数字,或捏橡皮泥塑造成数字形状;听觉:用装有不同数量豆子的瓶子摇晃,让孩子辨别哪个声音“多”;视觉:绘制数字迷宫或寻找马路上的车牌数字,调动感官能加深记忆,避免枯燥的纸面练习。

建立数学语言体系,从描述开始

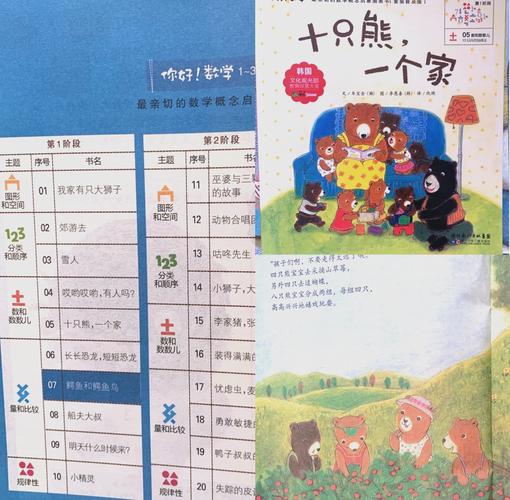

日常对话中增加数学词汇:“圆形的盘子”“最大的苹果”“排在第一的小鸭子”,读绘本时提问:“小熊的气球飞走了3个,还剩几个?”鼓励孩子用“因为…”描述事件逻辑,切记不打断孩子的表达,即使描述不准确,也要先肯定其思考过程。

警惕三大误区,保护学习热情

- 避免攀比:不因邻居孩子会数到100而焦虑,关注孩子能否理解“3个苹果”的实际意义而非背诵数字。

- 拒绝惩罚机制:算错数时不批评,改用“我们再数一次好不好?”等引导式回应。

- 控制屏幕时间:动画片或APP虽能辅助教学,但真实物品的操作体验不可替代。

数学本质是理解世界的工具,与其纠结孩子是否“达标”,不如观察他是否享受发现规律的过程——当孩子兴奋地说“妈妈,我的积木比你的高!”,这已是一次完美的数学实践。