数学成绩上不去,不是因为“脑子不够用”,而是方法没找对,初一下册的数学开始接触几何、方程组、不等式等新知识,很多同学会觉得难度突然加大,作为带过5届初一学生的老师,分享几个能快速见效的实战经验。

别急着刷题,先给知识“打地基”

- 课本例题必须吃透

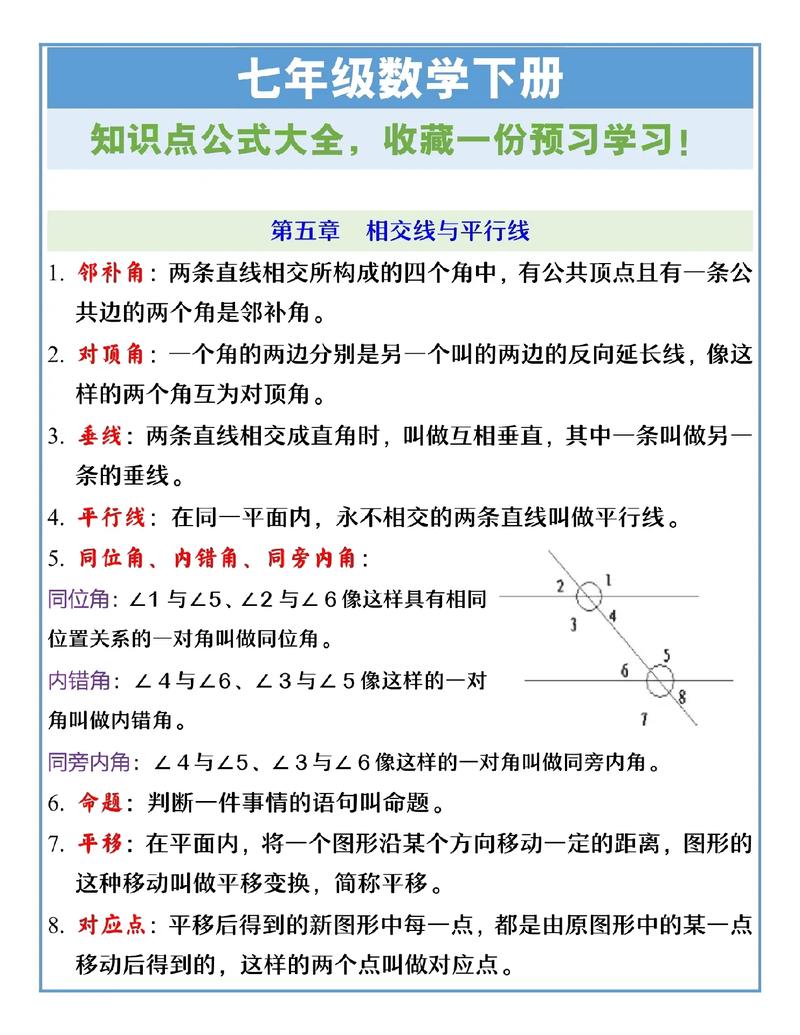

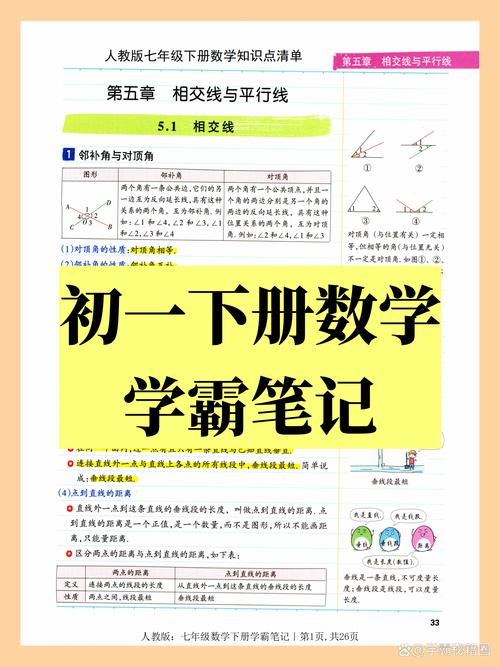

每次新课前把教材上的例题当“剧本”研究:为什么用这个公式?题目中的隐藏条件是什么?比如学“相交线与平行线”时,重点不是背定理,而是理解如何从图形中提取角度关系。 - 准备三色笔记法

- 黑色:记录基本概念和公式

- 蓝色:标注老师强调的易错点(比如解不等式时忘记变号)

- 红色:标记自己作业中反复出错的类型

每天花15分钟做“知识拼图”

把当天学的知识点用思维导图串联起来,比如学完“平面直角坐标系”后,把坐标表示、象限特征、坐标平移等关键词写在卡片上,睡前像玩拼图一样重组这些概念,训练知识迁移能力。

错题本要“动态更新”

别只是抄写错题,按照这个流程处理:

① 用手机拍下错题存入“待解决”相册

② 周末筛选出3道最具代表性的题目

③ 重做时用语音备忘录录下解题思路(假装在给同学讲题)

④ 每月底删除已掌握的题目,保留顽固错题

破解几何题的“三板斧”

遇到几何证明题卡壳时,马上启动这三个动作:

- 标出所有已知条件(比如直角符号、平行线标记)

- 把图形拆分成基本模型(寻找三角形、对顶角、同位角)

- 用不同颜色笔尝试添加辅助线(连接对角线、延长线段)

建立“数学时间银行”

把每天40分钟的数学学习拆解成:

- 黄金20分钟(专注做新题型)

- 白银15分钟(订正错题)

- 碎片5分钟(用APP做3道基础题巩固手感)

每周存够200分钟有效学习时间,可以兑换半小时娱乐时间

考试前做“反向冲刺”

考前三天不做新题,重点完成:

- 把本学期所有章节的大标题默写出来

- 每个章节写下三个最容易踩的坑(比如解二元一次方程漏解)

- 重做5道以前错过但自以为掌握的题目

数学就像骑自行车,找到平衡点之前可能会摇晃,但一旦掌握发力技巧就会越来越稳,那些看起来轻松的学霸,不过是比你早一步发现了适合自己的节奏,从今天开始,选三个最适合你的方法立即执行,两周后翻开作业本,你会看到不一样的自己。