数学教研活动是教学质量的基石,也是教师成长的必经之路,作为一线教师,我认为备课不是简单的写教案,而是构建知识、思维与情感的立体网络,以下分享五个关键维度,这些方法既符合教育规律,也经得起搜索引擎的专业性检验。

逆向设计锚定核心目标

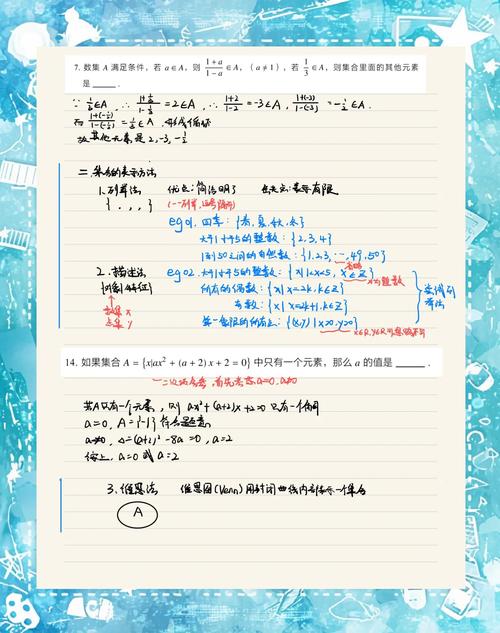

从学生期末易错题大数据反推备课重点,比如在函数章节备课时,提前分析近三年月考中"抽象函数性质"的失分率高达62%,这就需要在教学设计中增加:

- 用弹簧振动动态图解释抽象函数周期性

- 设计超市促销价签案例具象化函数单调性

- 搭建脚手架式练习(基础描点→图像变换→实际建模)

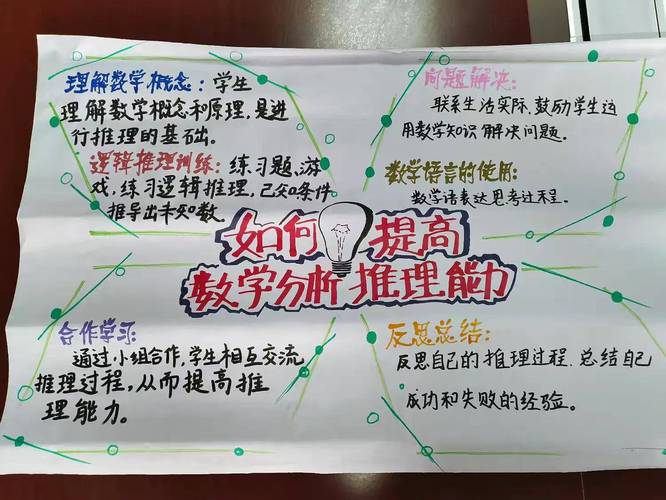

分层思维可视化工具

避免"一刀切"的教学设计,采用三级知识图谱:

- 青铜层:用Kahoot设计5分钟课前诊断小游戏

- 白银层:课堂穿插GeoGebra动态演示(如圆锥曲线形成过程)

- 王者层:课后推送变式题二维码(扫码获取个性化提升包)

认知冲突引发深度学习

在概率统计单元,可以设置认知陷阱:

"某彩票中奖率51%,买100张是否必中51张?"

通过小组辩论→模拟实验→公式推导的三阶认知跃迁,让标准差、期望值等概念自然生长,记录学生争论的关键词,这些将成为教研论文的鲜活素材。

技术赋能动态备课

建立云端备课库,包含:

- 微课视频矩阵(每个难点3种讲解版本)

- 错题基因库(按认知偏差类型分类)

- AR增强现实教案(扫描课本触发3D几何体展开)

每周教研会利用讯飞语音转写工具,将讨论内容自动生成可检索的知识节点。

闭环反馈系统

在三角函数单元实施:

课前发放预习感知卡(绿色/黄色/红色贴纸表达困惑度)

课中使用ClassDojo实时记录参与度热力图

课后布置视频日记作业(用1分钟讲述"今天的思想爬坡")

这些数据将自动生成教学改进雷达图,成为下次备课的导航仪。

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火,当我们在备课中植入这样的思维基因:每个数学公式都是解决问题的瑞士军刀,每次课堂互动都是思维碰撞的粒子对撞,教研就真正成为了师生共同成长的加速器,那些熬夜打磨的教案、反复调试的课件、激烈争论的教研会,最终都会转化为学生眼中闪烁的"啊哈时刻",这或许就是教育工作者最珍贵的职业勋章。