数学学习从来不是死记硬背的战场,尤其是初中阶段,知识点的逻辑性逐渐增强,课件的合理使用能让你事半功倍,以下从实际学习场景出发,分享几个关键方法。

课前:课件不是“摆设”,而是预习地图

拿到老师提前发布的课件,先快速浏览框架:本节课的核心公式、例题类型、章节目标是什么?用荧光笔标注自己看不懂的图示或概念(比如函数图像的变化规律),带着问题听课,效率直接翻倍,预习时不必纠结细节,重点是建立“问题意识”。

课堂:课件是工具,互动才是核心

很多学生误以为“拍下课件PPT=学会了”,其实课堂的核心在于“动态思考”,老师翻页时,紧跟三个动作:

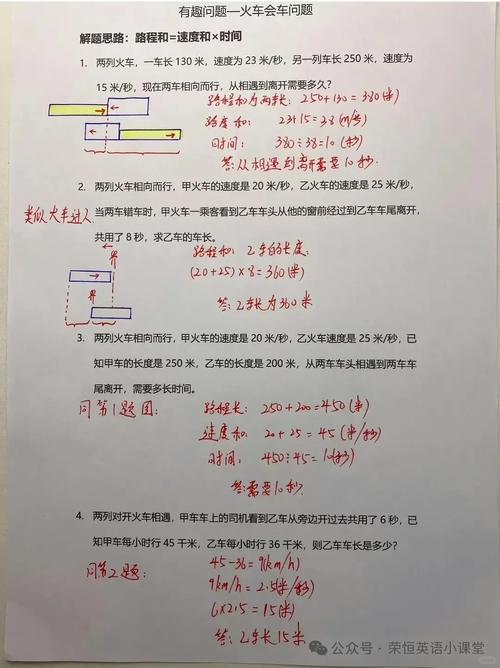

- 手写批注:在课件打印稿或笔记本上补充老师口述的解题技巧(例如几何辅助线的添加逻辑);

- 即时提问:课件中的例题若与老师讲解步骤不同,当场确认思路差异;

- 关键词串联:用箭头或思维导图链接课件中的重点(如“因式分解”与“二次方程”的关系),强化知识网络。

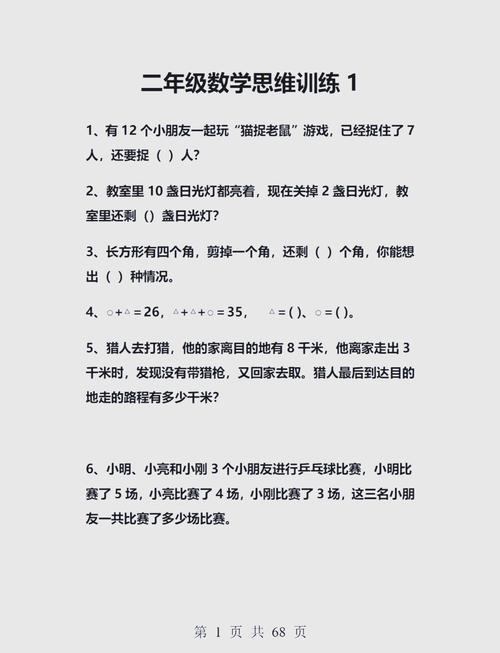

课后:用课件“反向检测”薄弱点

课后别急着刷题,先做这件事:关闭课件,默写本节课的知识结构图(比如代数部分的公式推导流程),再打开课件对比遗漏点,针对模糊部分,用“3分钟复述法”——假装自己是老师,对着课件目录口头讲解知识点,卡壳的地方就是需要巩固的环节。

长期技巧:建立“课件错题库”

课件中的典型例题、易错陷阱(例如分式方程漏检验根)单独整理成电子文档或纸质笔记,按章节分类,每周固定时间重做错题,重点观察自己是否真正理解了课件中的解题思路,而非单纯记忆步骤。

工具建议

- 用Notability或GoodNotes整理课件笔记,支持手写与课件PDF混合记录;

- 数学公式类课件搭配“微软数学”APP,一键拍照识别解题过程;

- 复杂几何课件可用“几何画板”动态演示,直观理解图形变换。