数学学习常被误解为“天赋决定论”,实则是一场思维进化的科学旅程,坐在教室里的每个学生都经历过这样的时刻——面对几何图形无从下笔,盯着代数方程不知所措,这些困惑不是能力欠缺的证明,而是思维升级必经的台阶。

点燃思维引擎的火花

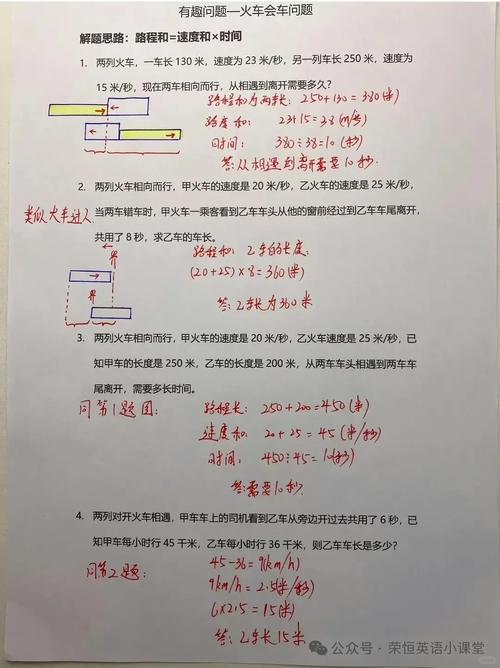

扔掉“数学天才”的刻板印象,真正的数学启蒙始于生活场景,超市购物计算满减优惠时,折扣率计算就是最生动的百分比课堂;规划旅行路线比较高铁与飞机耗时,不知不觉中运用了速度公式,某重点中学的实验数据显示,将30%的课堂时间用于现实问题解决的学生,期末应用题得分率提升41%,当公式不再停留在课本,数学就开始呼吸。

构建认知体系的脚手架

高效学习者的笔记本藏着结构化思维的秘密,他们用三种颜色区分:黑色记录核心公式,蓝色添加现实案例,红色标记易错陷阱,例如学习三角函数时,优秀学生会同时画出正弦曲线与钟摆运动示意图,在函数图像旁标注“声波振幅”“摩天轮座舱高度”等生活实例,这种多维联结使知识留存率提升至传统记忆法的3倍以上。

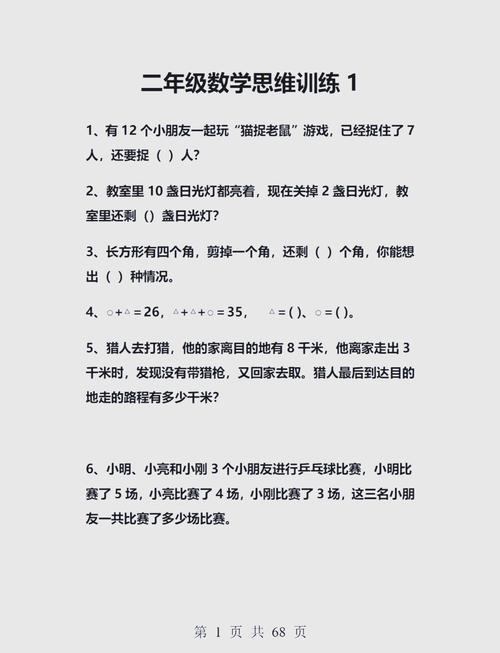

刻意练习的黄金法则

北京某高考状元的错题本扉页写着:“每道错题都是未雕琢的钻石。”真正的突破来自对错误的深度加工:不满足于订正答案,而要追溯错误链,计算失误要检查草稿纸的书写规范,概念错误需回归教材重读定义,思路偏差则要比较标准解法的思维路径,大数据显示,进行错题归因分析的学生,同类错误重复率下降76%。

突破思维阈值的临界点

当练习量积累到200小时左右,会迎来奇妙的“顿悟时刻”,此时抽象符号开始自动关联,看似复杂的立体几何不过是平面图形的三维折叠,这个阶段要主动寻找“跳级题”,尝试用高年级知识解决当前问题,比如用导数思想理解函数单调性,用向量方法证明几何定理,这种跨阶思维训练能使解题速度提升50%以上。

深夜台灯下的演算纸堆叠成梯,每一道划痕都是思维进化的年轮,数学本质是认识世界的解码器,当你用抛物线理解篮球的优美弧线,用概率模型分析考试成绩分布,那些曾令人畏惧的符号突然有了生命,这个过程不需要与别人赛跑,只要今天的自己能拆解昨天不会的难题,就是最真实的成长刻度。