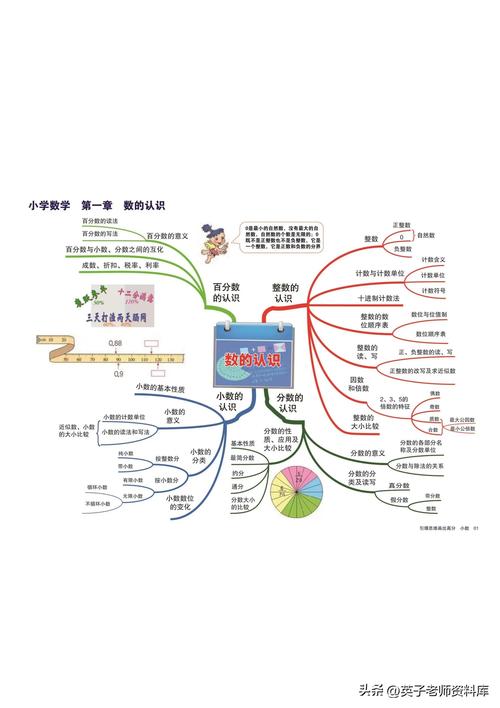

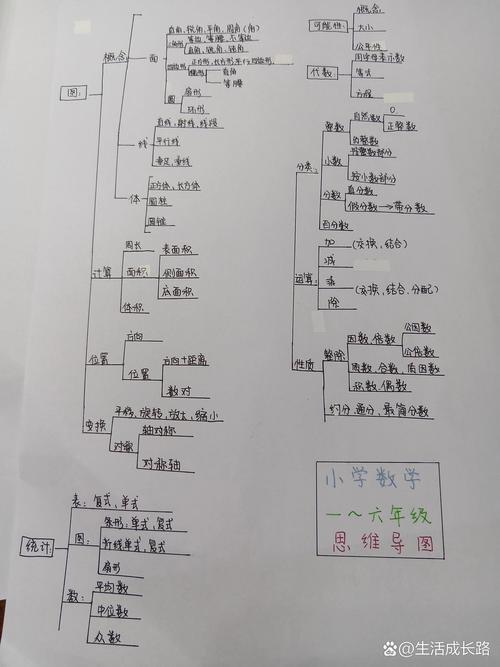

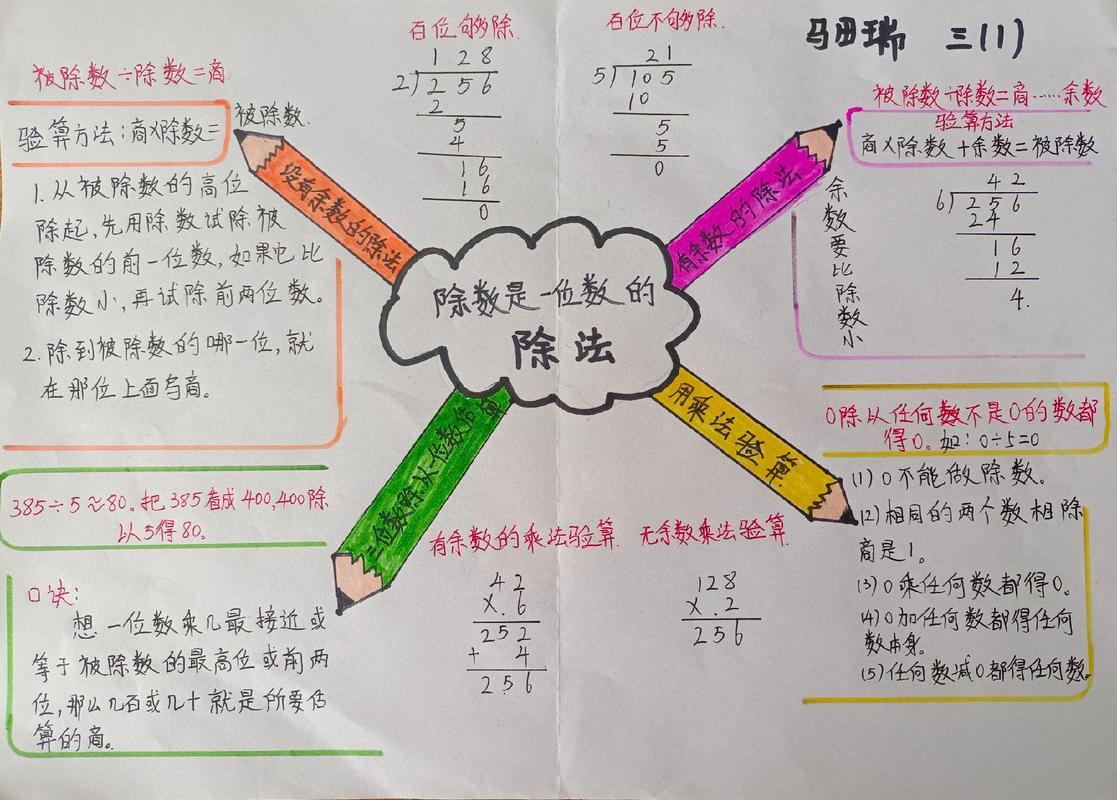

数学思维导图是梳理知识脉络、提升逻辑能力的有效工具,对于学生来说,如何科学整理数学思维导图,直接影响知识吸收的效率,以下是结合教学经验和认知科学理论梳理的实用方法,帮助你在整理过程中实现高效学习。

第一步:确定核心主题,搭建框架骨架

从章节核心公式或定理出发,用中心节点标注核心概念,以“二次函数”为中心,向外延伸图像性质、顶点式、根的分布等二级分支,框架需遵循“由主到次”原则,避免细节过早干扰整体结构,建议用不同颜色区分定义、公式、例题,形成视觉记忆锚点。

第二步:分层拆解逻辑关系,标注思维路径

用箭头符号明确知识点间的因果、递进或对比关系,在三角函数板块,用虚线箭头连接“角度制与弧度制”到“单位圆定义”,注明换算规则;用双向箭头关联正弦定理与余弦定理,对比适用场景,关键推导步骤可用便签纸图标悬浮备注,保持主干清晰。

第三步:植入问题线索,激活主动思考

在容易出错或易混淆的节点插入自测问题,在排列组合分支旁标注:“分类计数时,什么情况下需要剔除重复结果?”通过设问引导反思,将被动记录转化为主动探究,可使用“!”符号标记高频考点,“?”符号标记需要强化训练的部分。

第四步:动态迭代更新,建立知识网络

每周用15分钟回顾导图,用不同颜色笔补充课堂新案例、错题归纳或拓展公式,学完立体几何后,在向量分支添加空间坐标系与平面方程的联系,定期将不同章节的导图进行并联,比如用超链接符号将数列极限与函数极限的概念关联。

个人观点:真正有效的思维导图不是装饰性笔记,而是个人思考过程的显性化工具,我曾观察到,坚持用三维结构(核心概念+逻辑链+问题集)整理导图的学生,在解决复杂应用题时,表现出更强的知识点调用速度和跨模块联想能力,关键在于让导图“活”起来——通过持续修订和主动交互,将其转化为专属数学思维模型。