数学和语文看似是两座“不相往来”的山峰,一个理性冰冷,一个感性热烈,但若能在两座山之间架起桥梁,学习的风景会截然不同,想要让数学“变”语文,不是强行背公式时写诗,而是用语文的思维去理解数学的逻辑,再用数学的精准去雕琢语文的表达。

打破学科边界,从“为什么”开始

数学课本里的定理常以结论形式出现,学生容易陷入“记住就行”的误区,试着用语文的追问习惯去拆解:勾股定理为何重要?它诞生的时代背景是什么?数学家如何证明它?就像分析一篇古文,先理解作者的意图和时代语境,数学公式也会从符号变成有温度的故事,学习函数时,可以让学生用一段文字描述“函数如何像一台自动售货机”——投入硬币(输入),得到饮料(输出),但机器内部有固定规则(对应关系)。

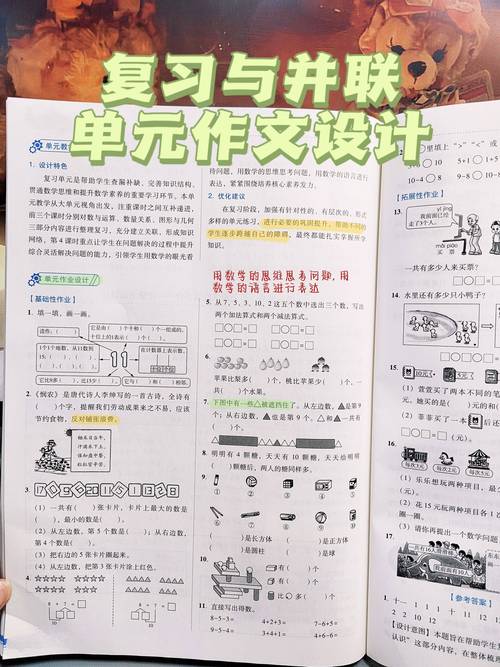

用数学逻辑为作文“搭骨架”

学生写作文常面临思路混乱的问题,而数学的解题步骤恰恰是逻辑训练的宝藏,议论文的论点如同几何证明中的“,分论点则是“辅助线”,论据需要像数学例题一样严谨,写“环保的重要性”,可借鉴数学归纳法:先证明“一棵树能吸收二氧化碳”(基础案例),再推导“一片森林能改善气候”(递推关系),最后得出“每个人种树能改变生态”(普遍结论),这种结构会让文章更有说服力。

让语文的想象力激活数学灵感

数学应用题常被抱怨“枯燥”,但若用语文的具象化能力解读题目,抽象问题会瞬间生动,工程队A单独施工需要10天,工程队B需要15天,合作需要几天?”可以引导学生想象:“A队像快速奔跑的兔子,B队像坚持的乌龟,两人一起跑,速度是叠加还是互相影响?”通过比喻,学生更容易理解“1/10+1/15=1/6”背后的现实意义,反之,数学的精确性能避免语文表达中的模糊,提高成绩”不如“每天多解2道题,月考提升10分”具体。

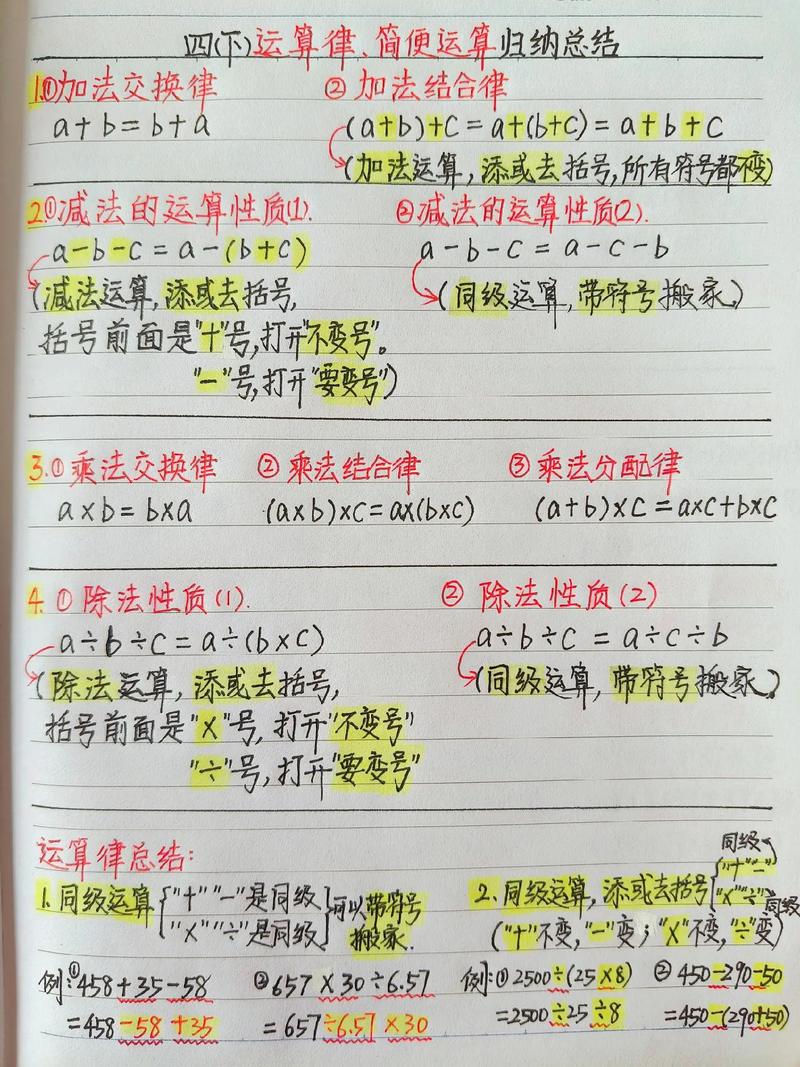

跨学科笔记法:一张纸的两种颜色

实际操作中,可让学生用左右分栏的笔记法:左边记录数学公式或解题步骤(蓝色笔),右边用语文描述自己的思考过程(红色笔),解方程时写下:“这一步像侦探排除嫌疑人,消去x外的干扰项”;学习几何图形时联想:“圆规画出的圆,和《静夜思》里‘举头望明月’的月亮一样,都是‘完美’的象征”,这种练习能同时强化两种思维。

知识从来不是孤岛,当学生用语文的细腻解读数学的理性,再用数学的严谨反哺语文的创作,他们会发现:考场上的高分只是副产品,真正的收获是拥有了“既会计算星辰轨迹,也能描绘星光之美”的自由。