数学思维的培养不是机械背诵数字或公式,而是像搭积木一样,在生活场景中逐步构建认知框架,许多家长担心孩子输在起跑线,却忽略了幼儿大脑发育的黄金规律——3-6岁儿童前额叶皮层尚未成熟,抽象符号记忆效率远低于具象体验记忆。

第一阶段:触觉认知(2-4岁) 准备不同材质的几何积木,让孩子闭眼触摸后匹配形状,蒙特梭利教具中的砂纸数字板值得借鉴,用指尖感受数字轮廓时,触觉神经与视觉记忆形成双重编码,超市购物时让孩子帮忙拿取3个苹果,实物操作比纸面练习有效5倍以上。

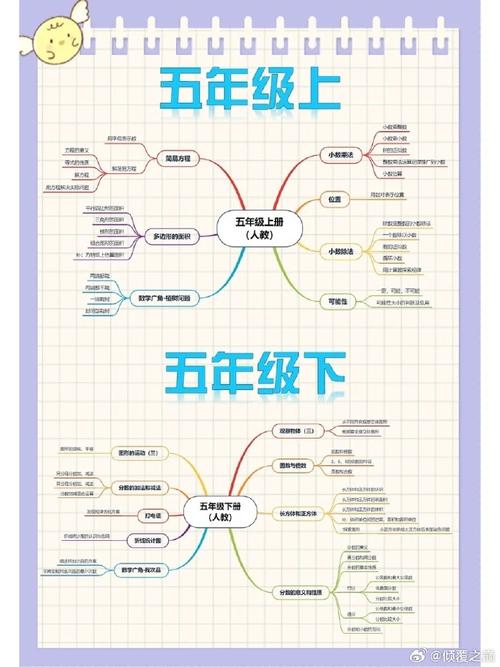

第二阶段:空间推理(4-5岁) 乐高搭建时故意留出错误结构,引导孩子观察稳定性,日本数学启蒙常用的折纸游戏,在折叠等腰三角形时自然理解对称概念,用七巧板拼恐龙造型时,孩子会自发比较不同板块的边长与角度。

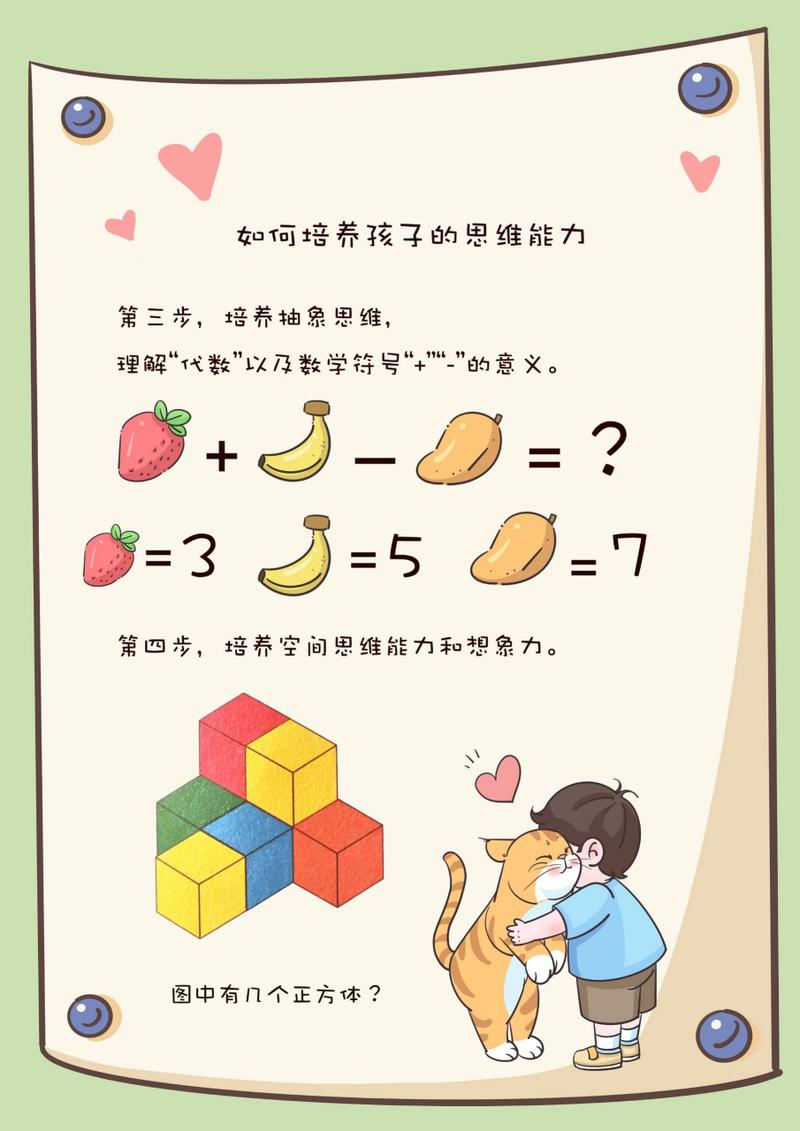

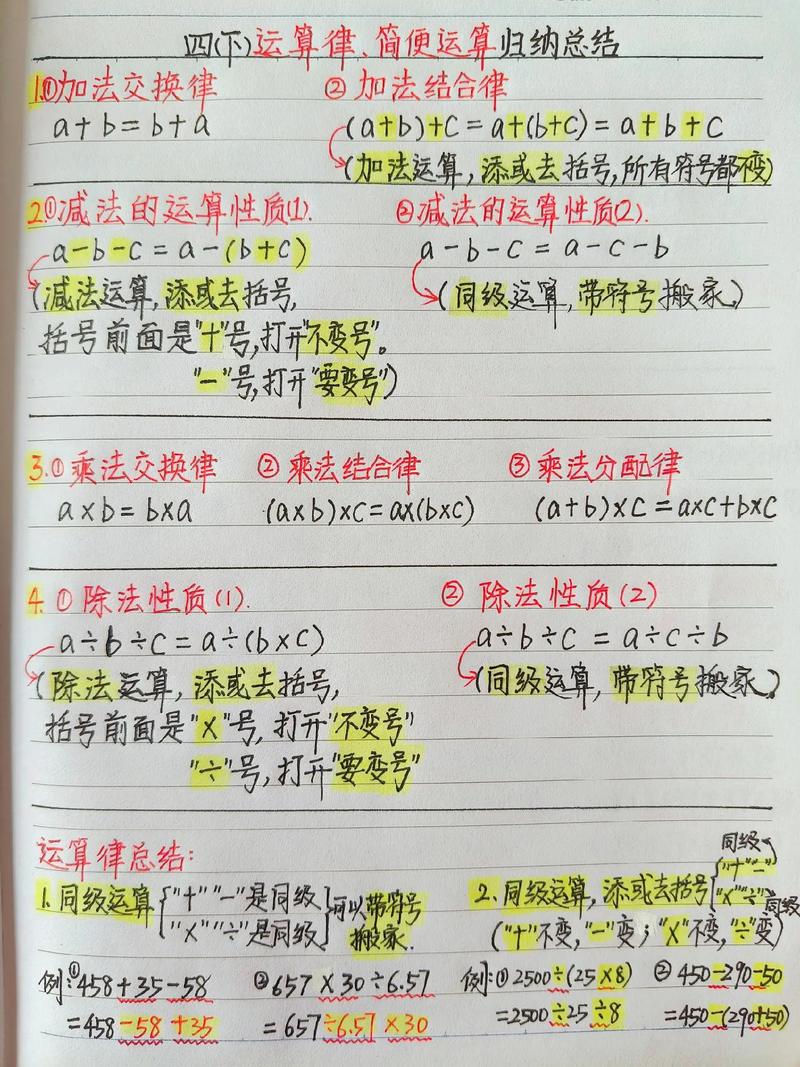

第三阶段:逻辑关联(5-6岁) 制作家庭身高排序卡,把爸爸178cm、妈妈165cm转化为具体刻度线,德国幼儿园常用的情景数学游戏,比如分配6块饼干给3个玩偶,孩子会主动尝试均分或差额分配方案,天气日历记录中标记晴天概率,渗透统计学雏形。

亲子互动时避免使用“错了”这类否定词,改用“这个思路很有趣,我们再试试其他方法”,英国剑桥大学追踪研究发现,经常用实物操作解决问题的幼儿,在小学阶段的数形结合能力超出平均水平37%,当孩子把圆形积木塞进方形凹槽时,这不是错误,而是创造性思维的火花在迸发。

数学本质上是用独特视角理解世界的语言,与其纠结速算速度,不如带孩子观察树叶的斐波那契数列,或者比较不同水杯的容量差异,那些藏在生活细节里的数学奥秘,终将在某个清晨,突然从孩子口中变成惊喜的发现:“妈妈,我的饼干掰成两半后,加起来和原来一样大!”