数学是一门需要逻辑与耐心并重的学科,但许多学生常因方法不当陷入“学得累、成绩差”的困境,掌握科学的学习策略,不仅能提升效率,还能让数学思维真正融入生活,以下是经过验证的实用方法,帮助你突破瓶颈。

从“听懂”到“会用”的关键步骤

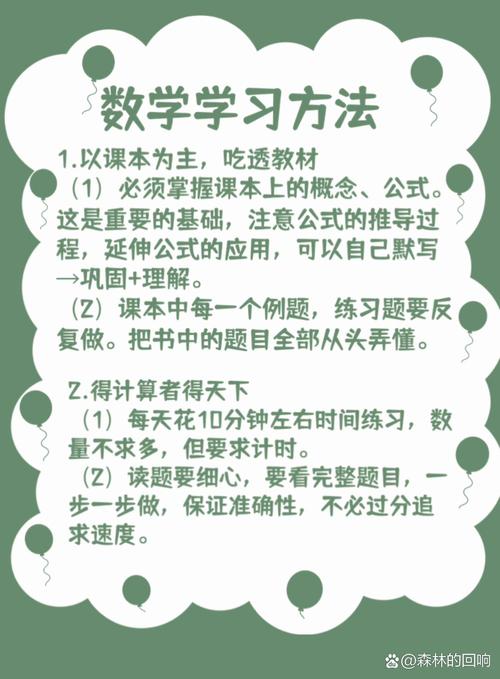

课堂上听懂例题只是第一步,真正的掌握发生在独立解题过程中,建议每天课后完成三个动作:

- 还原推导:合上教材,在白纸上重新写出公式定理的推导过程,标注自己卡壳的环节

- 变形训练:将例题中的已知条件与求解目标调换,或替换某个参数后重新解题

- 口诀提炼:用不超过10个字总结解题思路(如“等比求和先看项数”)

错题本的进阶用法

普通错题本记录的是错误答案,而高效学习者会构建“错题诊疗系统”:

- 错误归因标签:用不同颜色标记“计算失误”(红色)、“概念混淆”(蓝色)、“思维盲区”(黄色)

- 同类题聚合:在错题旁粘贴便利贴,收集3道同类型题目形成题组

- 反脆弱训练:针对高频错误点,故意设置错误前提进行解题(例如误用公式后观察结果偏差)

构建数学思维网络

根据教育部2023年对全国重点中学的调查,成绩前10%的学生普遍有结构化知识图谱,尝试用“三点辐射法”:

- 每学完一个章节,在A4纸中央写下核心概念(如“三角函数”)

- 延伸出三个方向:基本公式(蓝色分支)、常见题型(红色分支)、现实应用(绿色分支)

- 每周用10分钟在分支末端添加新学内容,用箭头连接相关知识点

刻意练习的黄金比例

北京师范大学认知实验室研究发现,数学能力提升最快的学习者遵循“3:2:1”训练法则:

- 30%时间用于基础题速解(训练计算准确率与速度)

- 20%时间攻破中档题(每解1题后立即口述解题思路)

- 50%时间钻研压轴题(重点记录卡壳时间超过5分钟的思维节点)

当你能看着三角函数公式联想到声波振动,发现概率题背后的人际关系规律,数学就不再是冰冷的符号,教学十五年,我见证过太多“逆袭”案例——那个总在及格线徘徊的男生,坚持用诊疗式错题本半年后冲进年级前十;那个自称“数学绝缘体”的女生,通过构建思维网络拿下奥赛奖项,这些转变的起点,都是从机械刷题变为有策略的思考,数学本质上是解谜游戏,当你带着策略进场,每个难题都是升级的机会。