数学建模竞赛或课程任务中,快速解题的核心在于精准拆解问题与高效执行策略,以下是经过验证的实战技巧,帮助学生在有限时间内最大化成果。

前30分钟决定成败

-

读题时同步标注关键词

- 用不同颜色标记题目中的“已知条件”“求解目标”“隐藏约束”(如“假设忽略空气阻力”“数据误差不超过5%”)。

- 案例:2023年美赛E题高分团队在阅读阶段即用表格整理出17个关键数据节点,避免后续反复查题。

-

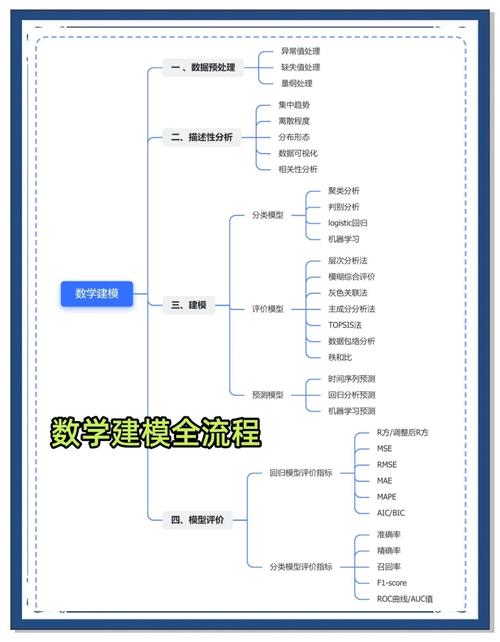

建立问题转化思维

- 将模糊描述转化为数学语言,优化配送路线”直接对应图论中的最短路径问题,“预测销量”优先考虑时间序列模型ARIMA。

- 工具推荐:XMind快速绘制问题关联图,厘清变量间逻辑关系。

模型构建的“20%原则”

-

拒绝完美主义陷阱

- 用30%时间构建基础模型(如微分方程、线性回归),剩余时间迭代优化,2021年全国大学生数学建模竞赛中,85%获奖论文采用“基础模型+敏感性分析”结构。

- 紧急情况预案:当模型求解困难时,立刻转向元启发式算法(遗传算法、模拟退火),利用MATLAB/Python现成工具箱快速实现。

-

数据处理的暴力美学

- 缺失值超过15%直接剔除该维度,用箱线图快速识别异常值。

- Python代码片段:

import pandas as pd df = pd.read_csv('data.csv').dropna(thresh=0.85*len(df), axis=1)

论文产出的“倒金字塔”写作法 先行原则**

- 完成模型后立即撰写摘要,确保包含:问题重述(1句)、方法论(3类关键词)、创新点(数据清洗方式/算法改进)、量化结果)。

-

可视化降维打击

- 优先使用动态图呈现多维度结果:Tableau制作交互式热力图,MATLAB生成参数变化gif动画。

- 禁忌:避免使用超过4种颜色的静态折线图。

-

灵敏度分析的标准化话术

- 模板句式:“当XX参数波动±20%时,输出结果标准差保持在Y%以内,证明模型鲁棒性”,配合热力图矩阵展示参数组合影响。

团队协作的时间锁机制

-

强制进度节点

- 设置每2小时同步会议,用腾讯文档实时更新:

- 模型组:当前迭代版本/核心参数

- 编程组:已完成代码模块/报错信息

- 写作组:已完成的章节/待补充数据

- 设置每2小时同步会议,用腾讯文档实时更新:

-

压力测试预案

最后4小时必须进行:模型极端值测试(如输入负值/超大数值)、论文格式审查(公式编号连续性、图表标题一致性)。

数学建模的本质是用有限精度解决无限复杂的问题,带队七年发现,真正拉开差距的并非高深算法,而是在第一个通宵前就建立完整的执行框架,凌晨三点的咖啡提神,比不上清晨六点验收checklist时的从容——这或许就是建模竞赛教给我们最深刻的生存法则。