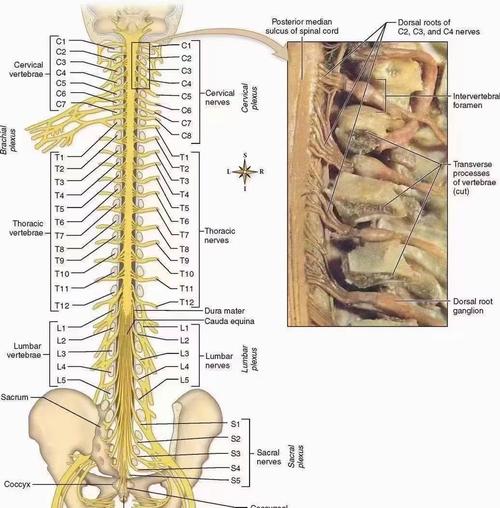

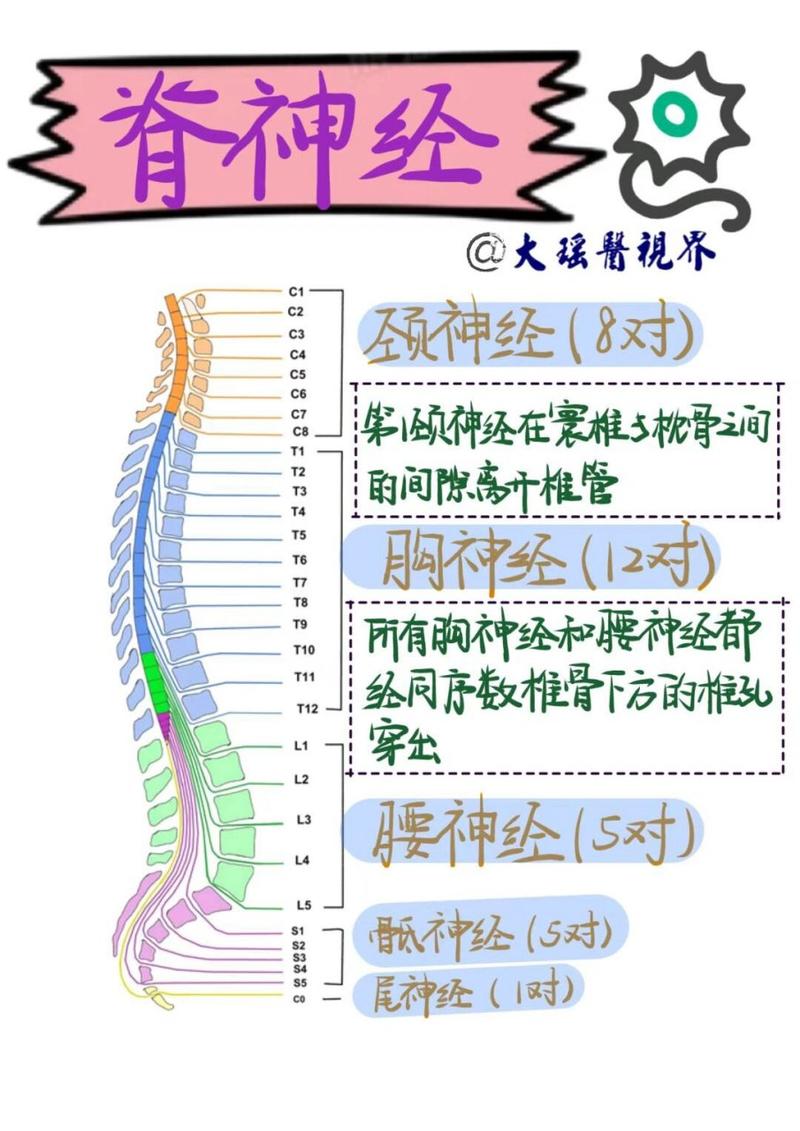

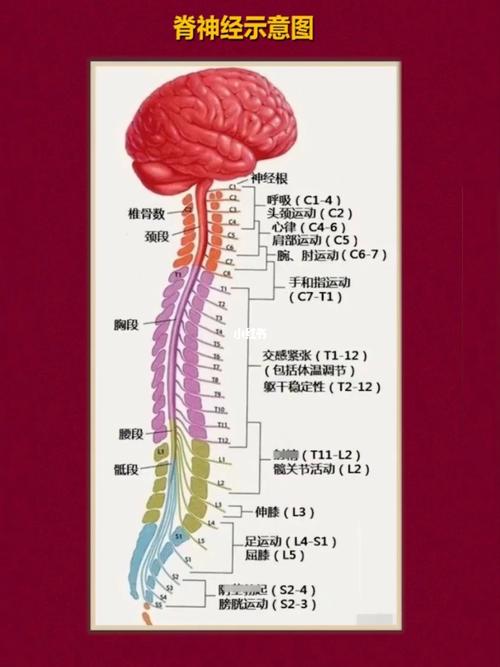

近年来,脊椎神经学的研究与应用逐渐成为医学领域的焦点,随着人口老龄化加剧、慢性疼痛患者增多以及神经系统疾病发病率上升,这一学科正在突破传统诊疗模式,向着更精准、更智能的方向发展,脊椎不仅是人体结构的“支柱”,更是连接大脑与周围神经系统的“信息高速公路”,其健康状态直接影响着人类运动、感知乃至内脏功能。

技术革新推动学科边界扩展

人工智能与大数据分析正在重塑脊椎疾病的诊断逻辑,通过深度学习算法处理海量影像数据,系统能够识别早期椎间盘退变、神经根压迫等细微病变,诊断准确率较传统方式提升约40%,高分辨率磁共振成像(MRI)和术中神经电生理监测技术的普及,让医生得以在微创手术中实时观察神经传导状态,将手术并发症风险降低至5%以下,神经调控技术更开创了非药物治疗新纪元,植入式脊髓电刺激装置已帮助超过20万慢性疼痛患者减少药物依赖。

临床应用场景持续拓宽

在脊髓损伤修复领域,干细胞疗法联合生物支架材料展现出惊人潜力,2023年临床试验数据显示,完全性脊髓损伤患者接受联合治疗后,60%恢复部分运动功能,3D打印技术定制的人工椎体不仅实现解剖学匹配,其多孔结构更促进骨细胞生长,使融合手术成功率提升至98%,针对 Alzheimer、帕金森等神经退行性疾病,脊椎脑脊液循环研究为早期干预提供了新靶点。

预防医学体系加速构建

智能穿戴设备与移动医疗的融合,使脊椎健康管理进入日常化阶段,具有压力感应功能的智能腰带可实时监测坐姿,结合APP生成个性化矫正方案,国内三甲医院推行的脊椎健康筛查计划,通过基因检测标记出椎间盘退变高风险人群,提前10-15年启动干预措施,运动医学专家开发的脊椎强化训练体系,在青少年脊柱侧弯防治中取得89%的改善率。

跨学科融合催生新机遇

材料学家研发的仿生神经导管,结合纳米涂层技术,可使受损神经再生速度提升3倍,量子计算模拟脊髓信号传导路径,为开发新一代神经接口奠定理论基础,在航天医学领域,失重状态下脊椎生物力学研究,不仅保障航天员健康,更反哺地面骨质疏松治疗方案的优化。

站在专业视角观察,脊椎神经学正在经历从“结构修复”到“功能重建”的范式转变,未来五年,基因编辑技术可能实现椎间盘细胞的程序性再生,脑机接口或能绕过受损脊髓建立神经旁路,对于医学生而言,除了扎实掌握解剖学与神经生理学基础,更需要培养跨学科思维,深入理解生物力学、材料工程与信息技术的交叉应用——这将是打开未来医学之门的核心钥匙。