想要高效掌握学前心理学,不能仅靠死记硬背理论,这门学科的核心在于理解0-6岁儿童特有的思维模式与行为逻辑,以下是经过教学实践验证的五个关键步骤:

建立“儿童视角”观察系统

随身携带观察笔记本,记录幼儿在自由活动中的细节。

- 积木倒塌时,孩子是先尝试重建还是立刻放弃?

- 同伴争抢玩具时,他们的语言表达呈现何种特点? 连续记录21天后,你会自然形成对皮亚杰认知发展阶段、维果茨基最近发展区等理论的具象化认知。

掌握三大核心理论的应用场景

- 埃里克森心理社会理论:重点理解“自主性VS羞怯怀疑”阶段(2-4岁),当孩子坚持自己穿反鞋子时,这是建立自我效能感的关键期

- 蒙台梭利敏感期理论:识别语言敏感期(0-6岁)的典型表现,如突然出现的词汇爆发期

- 加德纳多元智能理论:通过绘画观察空间智能,通过儿歌互动评估音乐智能

创建情境模拟训练库

将常见育儿困境转化为可演练的场景:

- 案例:4岁幼儿在幼儿园持续咬人

- 解题思路:结合弗洛伊德口欲期滞留理论,排查是否存在安全感缺失

- 干预方案:设计触觉代偿游戏(彩泥塑形、毛刷按摩等)

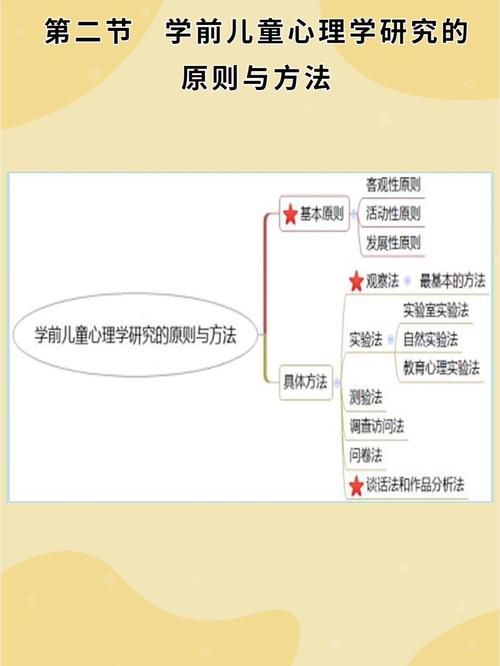

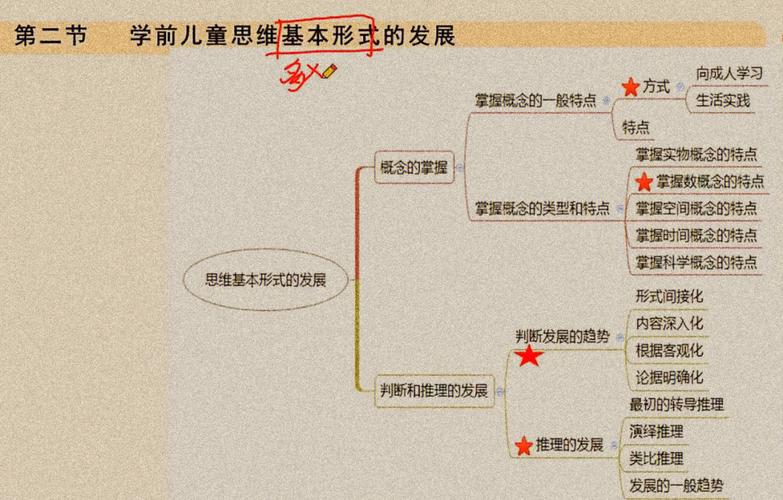

搭建动态知识图谱

用思维导图串联关键概念,例如将“客体永久性”概念与:

- 亲子游戏设计(躲猫猫进阶版)

- 分离焦虑缓解方案

- 玩具选择标准(发声玩具的认知刺激作用) 形成立体化的知识网络。

实施21天行为实验

选择具体干预方法进行实践验证:

- 第1周:运用正强化原理,用即时反馈培养如厕习惯

- 第2周:采用游戏化策略改善挑食行为

- 第3周:通过角色扮演训练情绪表达能力

每次实验记录行为变化曲线,对比理论预期与实际效果。

这个领域最迷人的地方在于,每个孩子都是独特的实践案例库,上周有个学生在幼儿园应用“消退法”改善哭闹行为时,意外发现午睡环境的触觉刺激才是根本诱因——这种理论联系实际的顿悟时刻,正是掌握学前心理学的精髓所在,保持对儿童行为的敬畏之心,你的观察笔记终将变成打开幼儿心理世界的密码本。