很多学生在面对语文阅读题时,常常陷入“答案就在文章里,但就是找不到”的困境,作为教师,我们需要跳出单纯讲解答案的模式,教会学生用系统的方法拆解阅读逻辑,建立完整的思维路径,以下是经过实践验证的四个核心策略:

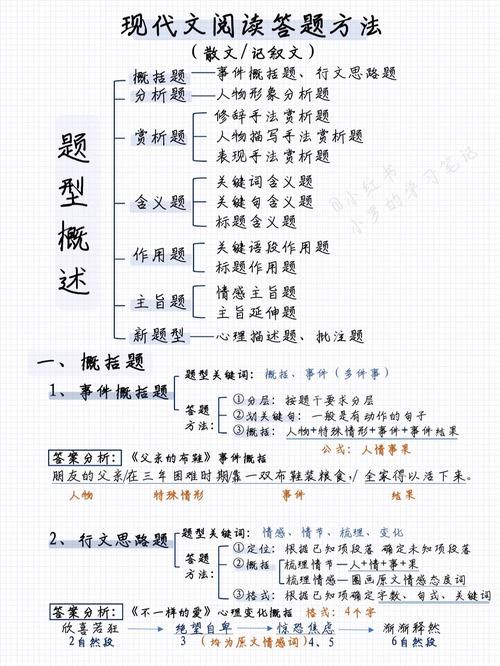

构建问题解析坐标系

不要让学生直接看文章,先带领学生用3分钟分析题目:

- 用红笔圈出题干的【行为动词】(分析/概括/赏析)

- 用蓝笔标记【限定条件】(第三段/人物形象/修辞手法)

- 在草稿纸上绘制双栏表格:左栏记录题目关键要素,右栏预测可能的得分点

建立文本解码系统

训练学生用不同符号标记文本结构:

- 波浪线〰️标注情感转折词(其实/没想到)

- 方框□锁定核心意象(重复出现的物品/特定环境描写)

- 三角符号△标注人物言行矛盾点(嘴上说不在意却握紧拳头)

要求学生在每个段落旁空白处用5-7个关键词归纳该段功能(铺垫悬念/揭示性格/推动冲突)

答案生成三维模型

针对6类高频题型设计思维模板:

- 含义理解题=表层指代+深层隐喻+主题关联

- 作用分析题=内容层面(人物/情节)+形式层面(结构/修辞)+读者感受

- 开放探究题=原文依据+生活印证+辩证思考

让学生用不同颜色便利贴分类整理典型例题,形成可视化的答题模式库

建立动态反馈机制

采用“三阶改卷法”提升答案精准度:

- 第一稿:自由作答,保留原始思维

- 第二稿:对照评分细则,用绿色笔标注缺失要素

- 第三稿:用解题模板重构答案,红色笔圈出提升部分

每周要求学生选取3道错题制作对比分析表,记录思维偏差点

教师在课堂示范时,建议使用实物投影展示自己的解题过程:如何把800字的文章浓缩成50字的关键词网络,怎样从模棱两可的选项中找到题干对应的逻辑锚点,要让学生清晰看到,高分答案不是灵光乍现,而是通过可复制的方法论逐步推导的结果。

真正有效的阅读教学,应该像编程一样搭建清晰的逻辑框架,当学生掌握将抽象文字转化为结构化的信息图谱,就能在看似主观的阅读题中找到客观的解题路径,这不仅是应试技巧,更是培养终身受用的信息处理能力。