学前教育作为个体成长的基础阶段,其重要性不言而喻,当前许多地区的学前教育仍存在“小学化”倾向、师资力量不足、教育资源分配不均等问题,要真正改变这一现状,需从理念、方法、合作等多个层面切入,构建更符合儿童发展规律的教育生态。

教育理念需回归儿童本位

许多幼儿园过早引入学科知识,将识字、算术作为主要目标,忽视了儿童在情感、社交、运动等领域的全面发展,研究表明,3-6岁儿童的学习应以游戏为载体,通过探索与互动建立对世界的认知,芬兰的学前教育体系强调“玩中学”,教师通过设计情境游戏,帮助儿童在解决问题中培养创造力与批判性思维,这种模式不仅提升了学习兴趣,还为后续教育奠定了健康的心态基础。

师资培养应强化专业性

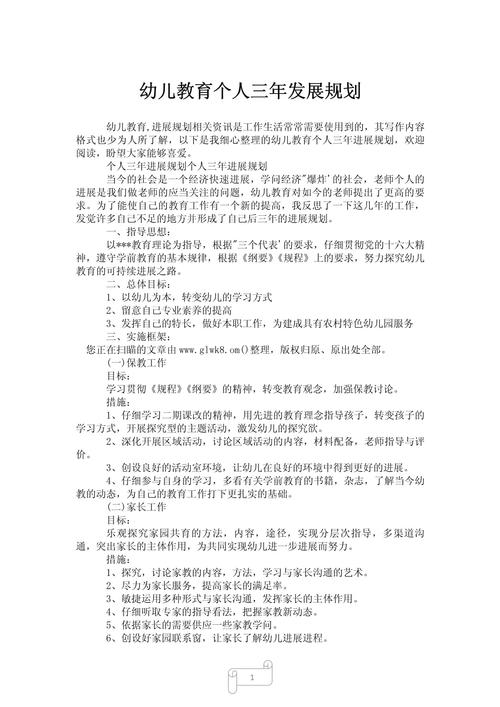

教师的专业素养直接影响教育质量,当前部分学前教育从业者缺乏系统的儿童心理学培训,难以精准把握幼儿需求,建议建立分层培训机制:初级教师侧重观察与互动技巧,资深教师学习课程设计与家园共育策略,可引入“导师制”,让经验丰富的教师带领新人进行案例分析,提升实践能力,某地试点“教师成长工作坊”,通过模拟课堂与即时反馈,使80%的参与教师在半年内显著改善了教学行为。

课程设计要打破单一模式

标准化课程容易忽略儿童的个体差异,理想的学前教育应提供“弹性化”内容,允许教师根据学生兴趣动态调整活动,自然教育主题下,有的班级选择种植观察,有的则以户外探险为主,新加坡部分幼儿园采用“项目制学习”,让孩子用一周时间合作完成“设计一座纸板城市”的任务,过程中融入数学测量、艺术表达与团队协作,效果远超传统分科教学。

家庭与学校需建立深度联结

家长的教育观念往往直接影响教学成效,调研显示,超过60%的家庭仍将“提前学习小学内容”视为择园首要标准,学校可通过家长课堂、亲子开放日等活动,展示游戏化学习的价值,某园开展“角色互换日”,让家长体验如何通过积木游戏培养空间思维,使其直观理解“玩”背后的教育逻辑,建立实时沟通平台,分享儿童在园的成长片段,能有效增强家校互信。

政策支持要兼顾公平与创新

偏远地区的幼儿园常面临硬件匮乏、师资流失等问题,政府除加大财政投入外,可推动“优质园结对帮扶”计划,通过线上资源共享、教师轮岗等方式缩小差距,浙江省实施的“云上幼儿园”项目,让乡村幼儿能同步参与城市幼儿园的音乐律动课程,应鼓励社会力量研发符合国情的创新模式,如将非遗文化融入手工课,或在社区建立“共享游戏中心”作为教育补充。

作为一线教育工作者,我始终相信,学前教育的改变不在于追求表面的“成果展示”,而在于能否守护孩子眼里的光,当教师放下“教”的执念,转为“支持者”角色;当家长不再焦虑抢跑,愿意等待成长的自然发生;当社会愿以十年树木的耐心看待早期教育——我们才能真正为每个孩子筑起自由生长的花园。