在全球气候变化与能源危机双重压力下,新能源材料学正成为改写人类能源版图的核心力量,这个交叉学科通过研发高效能量转换与存储材料,正在重塑光伏发电、氢能利用、动力电池等关键领域的技术边界,对于即将选择专业方向的学生而言,理解这个领域的技术突破与产业前景尤为重要。

行业爆发式增长态势

国际可再生能源机构数据显示,2023年全球新能源投资规模突破1.7万亿美元,其中材料研发投入占比超过35%,中国"双碳"战略驱动下,固态电解质材料市场规模年均增速达68%,钙钛矿光伏组件量产效率突破22%的技术节点,资本市场对钠离子电池正极材料企业的估值溢价达到传统材料企业的3-5倍,印证了行业发展的强劲动能。

技术突破催生四大黄金赛道

- 储能材料革命:锂资源瓶颈推动钠/钾离子电池材料体系创新,层状氧化物正极材料能量密度突破160Wh/kg

- 光伏材料迭代:钙钛矿-晶硅叠层技术使组件效率迈向30%临界点,溶液法制备工艺大幅降低度电成本

- 氢能材料突破:非贵金属催化剂将质子交换膜电解槽制氢成本压降至2.3元/Nm³

- 热电材料进化:拓扑绝缘体材料使废热回收效率提升至15%以上

学科交叉创造新型人才需求

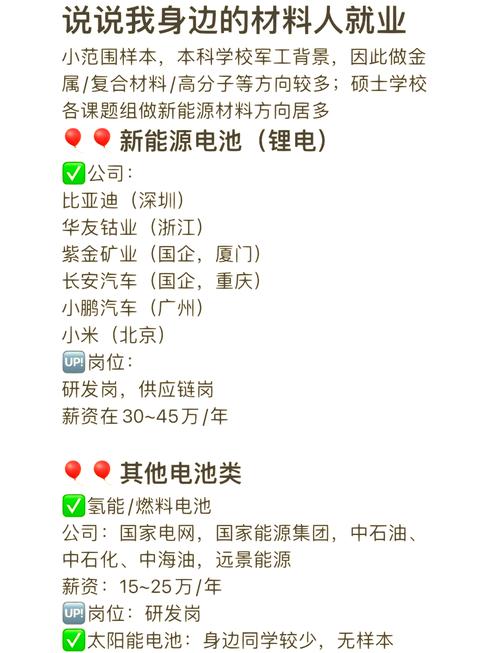

材料基因组计划加速研发进程,机器学习辅助的高通量筛选技术将新材料发现周期缩短60%,这要求从业者兼具材料表征、计算模拟、数据分析的复合能力,头部企业招聘数据显示,同时掌握透射电镜操作与第一性原理计算的硕士毕业生,起薪比单一技能者高出40%。

产业瓶颈与突破路径

当前材料体系仍面临服役寿命短(如固态电池循环次数不足2000次)、规模化制备难(钙钛矿组件量产稳定性待解)等痛点,解决方案集中在三个维度:开发原位表征技术优化材料界面稳定性,构建材料失效预测模型,以及创新卷对卷制造工艺,这些技术难点恰恰为年轻研究者提供了突破方向。

站在能源革命的历史节点,新能源材料学不仅是技术创新的竞技场,更是解决人类可持续发展难题的关键钥匙,选择这个领域意味着直接参与定义未来三十年的能源格局,那些在材料微结构调控中发现的物理机制,或许就是下一代能源系统的基石。