在中国幼儿教育领域,许多教育家和实践者通过开创性的理念与扎实的实践,为儿童成长奠定了重要基础,以下几位人物及其贡献值得关注。

陈鹤琴被誉为“中国幼教之父”,上世纪20年代,他创办南京鼓楼幼儿园,提出“活教育”理论,强调儿童应在自然与生活中学习,他反对机械灌输,主张通过游戏、观察和动手操作激发孩子的兴趣,其著作《家庭教育》至今仍是幼师必读书目。

陶行知的“生活即教育”理念对幼儿教育影响深远,他提倡教育应扎根于真实生活场景,让孩子在体验中形成认知,创办晓庄师范期间,他推动乡村幼儿教育普及,主张“六大解放”——解放儿童的头脑、双手、眼睛、嘴巴、空间与时间,这一思想至今被许多幼儿园融入课程设计。

卢乐山是中国学前教育学科奠基人之一,她在北京师范大学任教期间,系统引进国际幼教理论,并结合本土文化进行改良,她强调“尊重儿童发展规律”,主张教师应成为观察者与引导者,而非权威指令者,其主编的《学前教育学》成为高校经典教材。

李跃儿作为当代教育实践者,创办“芭学园”探索个性化教育模式,她提出“孩子是脚,教育是鞋”的理念,主张根据儿童天性设计教学,注重艺术表达与情感发展,通过《关键期关键帮助》等著作,她将抽象理论转化为家长可操作的方法,推动科学育儿观念普及。

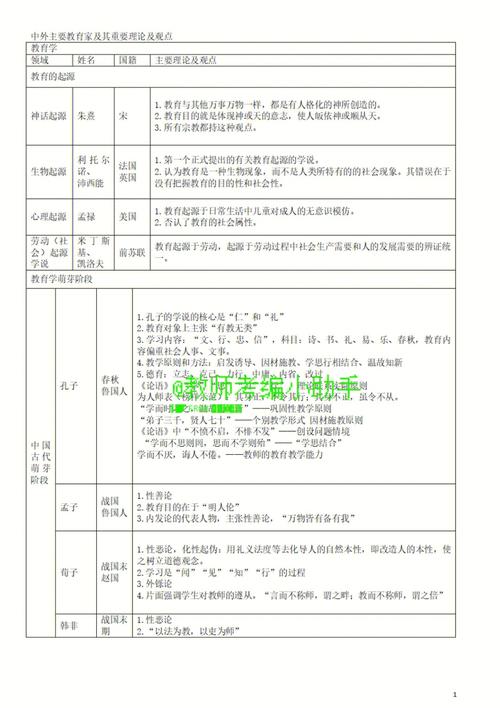

朱家雄在特殊儿童教育领域作出突出贡献,他创建的融合教育模式让特殊需求儿童与普通儿童共同学习,强调早期干预的重要性,其团队研发的评估工具与训练方法,帮助无数家庭找到教育突破口,体现了“每个孩子都值得被看见”的平等教育观。

这些教育者虽身处不同时代,但核心思想高度一致:真正的教育不是塑造,而是唤醒,当我们在幼儿园看到孩子专注玩沙水、自发组织游戏时,背后正是这些理念的延续,他们的实践提醒我们:幼儿教育不是准备“未来的大人”,而是守护“当下的儿童”。