宁波作为长三角地区重要的教育强市,近年来在幼儿教育领域持续发力,逐步形成了独具特色的发展模式,对于关注教育动态的学生群体而言,了解这座城市的学前教育实践经验,既能拓宽教育视野,也能为未来职业发展提供启发。

政策支撑构建发展基石

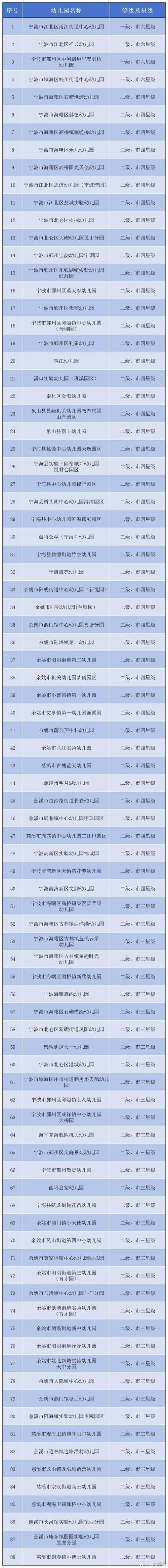

宁波市政府将学前教育纳入民生实事工程,2023年发布的《学前教育提质扩面行动计划》明确要求新建、改扩建普惠性幼儿园45所,新增学位1.2万个,数据显示,目前全市公办园及普惠性民办园覆盖率已达92.3%,这意味着更多家庭能以可负担的成本享受优质教育资源,这种自上而下的政策推动,为学前教育公平性提供了坚实保障。

课程创新彰显地域特色

走进宁波的幼儿园,会发现“海丝文化体验角”“阳明故事剧场”等特色教学场景,部分园所将河姆渡遗址元素融入游戏区设计,让孩子在触摸陶片、模拟考古中建立文化认同,科技启蒙方面,镇海区率先试点“幼儿STEAM工坊”,通过乐高机器人编程、自然材料建构等活动培养解决问题能力,这种将传统文化与现代教育理念相融合的探索,形成了独特的教育生态。

师资培养强化专业内核

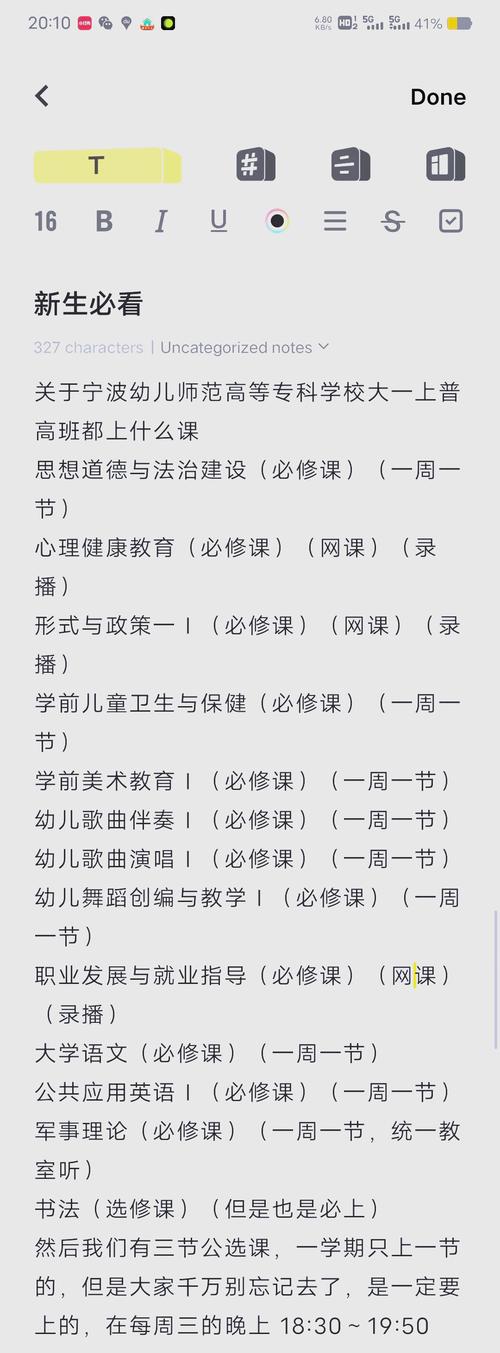

宁波幼儿师范高等专科学校与40余所省级示范园建立“双导师制”,学生在校期间即参与园本课程研发,市教育局推出的“卓越园长领航计划”已培养市级名园长67名,其主持的教研项目多次获国家级奖项,值得关注的是,部分幼儿园创新实施“教师发展学分银行”,将培训成果量化积累,这种激励机制有效提升了教师专业成长内驱力。

家校协同打造共育网络

江北区试点运行的“育儿云智库”平台,汇集2000余个亲子互动案例,家长可随时获取科学育儿方案,海曙区建立的“家长观察员”制度,让父母定期入园观摩教学活动并参与课程评价,这种打破园所围墙的开放式办学,使教育力量从单向传授转变为多元共建。

面对人口结构变化带来的挑战,宁波正探索“托幼一体化”服务模式,鄞州区部分幼儿园开设的“宝宝屋”,为1-3岁幼儿提供半日制托管,配套的家长学堂同步开展育儿指导,这种延伸服务不仅缓解了双职工家庭压力,更实现了早期教育的有机衔接。

在数字化浪潮中,宁波幼儿园并未盲目追求技术堆砌,余姚市实验幼儿园开发的“游戏化评估系统”,通过记录幼儿操作轨迹生成发展图谱;北仑区采用的“AI晨检机器人”,在完成健康监测的同时自动生成营养建议,这些智慧教育工具的应用,始终以支持儿童个性化发展为核心。

作为观察者,我认为宁波经验的核心价值在于找准了政策导向与教育规律的交汇点,当很多地区还在争论“幼儿教育小学化”问题时,这里已建立起尊重儿童天性的课程体系;当教育资源分配难题待解时,集团化办学模式有效促进了优质资源流动,未来发展的关键,在于保持这种既有顶层设计又具实践智慧的双向发力。