幼儿阶段是人格塑造与认知发展的黄金期,家长作为第一教育者,既不是知识的搬运工,也不能沦为焦虑的监工,真正有效的家庭教育藏在生活的细节里,需要家长完成三个维度的角色升级。

成为情绪稳定的观察者

扔掉量化表格与打卡清单,真正蹲下来观察孩子的行为模式,当孩子反复把积木推倒时,可能正在探索空间结构;把绘本倒着翻看,或许在验证正反视角的差异,家长要做的是准备安全的环境,用"你发现了什么有趣的事"替代"不许乱动",神经科学证实,幼儿大脑前额叶皮层尚未成熟,家长的情绪波动会直接影响杏仁核发育,比起纠正行为,管理自身情绪更重要。

构建生活化的学习场景

把早教机构的教学任务转化为日常互动,超市采购时让孩子对比蔬果重量,雨天散步时观察水洼的折射现象,晾衣服时讨论布料的吸水差异,不必刻意使用专业术语,用"这块海绵像不像贪吃的小怪兽"比直接讲解吸水原理更有效,认知心理学研究显示,3-6岁儿童通过具象化体验构建知识体系,真实的生活情境比虚拟教具更能激活镜像神经元。

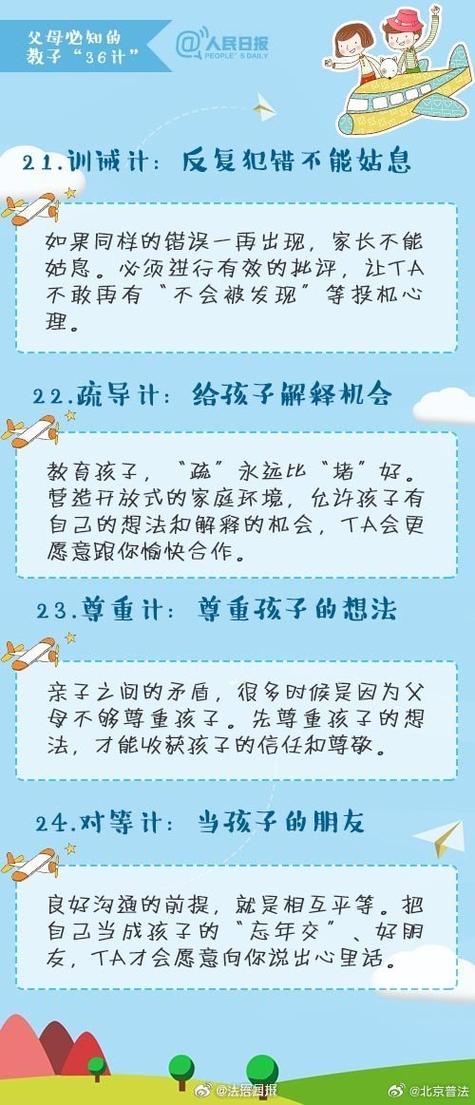

建立双向沟通的对话机制

每晚设置15分钟"童言无忌"时间,允许孩子用任何方式表达想法,可以用蜡笔画出幼儿园的经历,用玩偶表演内心的情绪,甚至用即兴编造的歌词诉说烦恼,家长只需重复孩子的话语核心:"今天被抢玩具让你像被扎破的气球对吗?" 儿童发展专家指出,这种非评判性倾听能促进大脑胼胝体发育,比单纯教导"分享是美德"更能培养共情能力。

把握干预的黄金平衡点

在安全底线上给予最大自由,当孩子出现攻击行为或危险举动时,用身体动作替代语言制止,轻轻握住挥舞玩具的手,带离危险区域后再解释:"妈妈保护你不受伤,就像围墙保护小花成长",这种即时非语言干预比事后说教有效6倍,既能建立规则意识,又避免破坏亲子联结。

教育不是雕刻玉石而是培育种子,家长要做的是提供丰沃的情感土壤,保持适度的光照雨露,允许每颗种子按照自己的基因图谱生长,当家长从教育执行者转变为成长陪伴者,那些看似琐碎的日常互动,终将在时光中沉淀出生命最本真的模样。