很多学生在语文阅读题上失分严重,根本原因在于用“直觉”代替“方法”,真正有效的提升策略需要打破三个误区:不是读得越多越好,不是背套路就能得分,更不是靠运气蒙答案,掌握底层逻辑,才能让阅读理解从玄学变成科学。

先看问题再读文章,主动“预判”答案区间

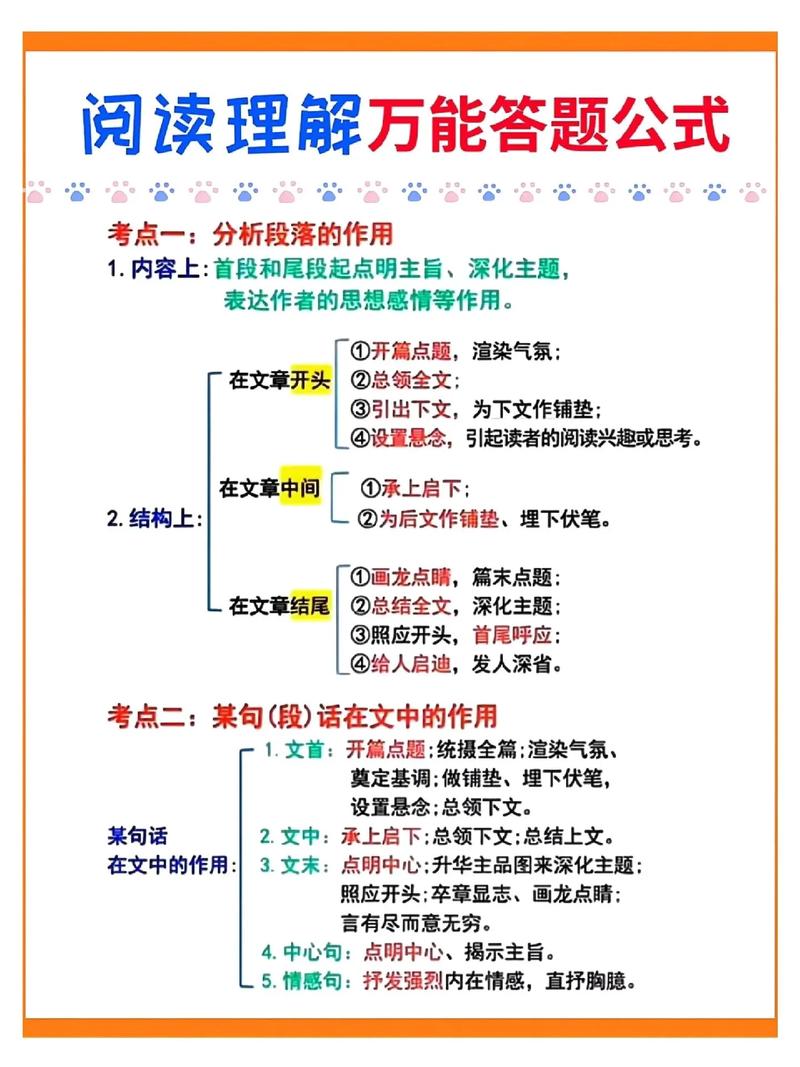

考场阅读和日常读书有本质区别,带着问题回原文定位,能节省至少30%时间,比如题目问“第三段环境描写的作用”,立刻用笔圈出第三段首尾句,重点关注描写天空、街道的形容词,此时脑中自动调取“环境描写五大作用”知识库(渲染气氛/暗示情节/烘托人物心理等),用排除法锁定最贴切的2个方向。

答案必须呈现“证据链”,忌主观臆断

阅卷老师最反感“我觉得主人公很善良”这类表述,正确的公式是:手法+原文依据+作用分析。“比喻修辞(手法)将夕阳比作破碎的蛋黄(原文),既突出天色已晚(环境),又暗示主人公家庭关系濒临破裂(主旨)”,平时训练时,强迫自己每个观点后必须标注段落行数,培养文本细读习惯。

建立题型反应机制,缩短决策路径

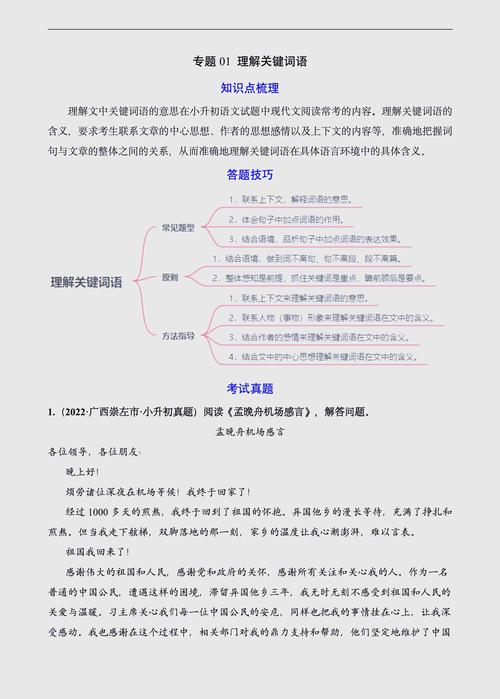

把近三年模考题按题型分类,总结高频考点规律,发现“标题含义题”必考表层义+深层义,“人物形象题”必然涉及直接描写与侧面烘托,制作属于自己的“秒答模板”,考试时见到特定关键词直接调用对应分析维度,但切忌死记硬背,需根据具体文本调整侧重点。

精读比刷题重要100倍

选择10篇经典中考/高考真题,进行解剖式精读:

- 用不同颜色笔标记记叙文中的时间线、议论文中的论点论据

- 在空白处批注每个段落的不可替代性

- 对比自己答案与标准答案的思维差异点

这个过程相当于把出题人的逻辑框架可视化,坚持20小时精读训练,会产生质变。

非连续性文本要训练“信息交叉验证”能力

遇到图表、示意图、多材料时,立刻执行三步走:

- 快速提取各材料核心结论(通常出现在首段/图表标题)

- 用圆圈标出重复出现的关键数据或术语

- 比较不同材料间的观点差异(特别注意表示转折的关联词)

这个过程中要像侦探一样寻找证据间的关联,而非逐字翻译材料。

提升阅读分数本质是思维模式的重构,那些总在23分徘徊的学生,缺的从来不是努力,而是把模糊的感性认知转化为可操作的理性步骤,建议每周固定2小时进行“命题人视角训练”——随机选取一篇新文章,尝试自己设计3道题目并制定评分标准,这种角色转换能快速提升考点敏感度,考场上的每一分都藏着你看不见的方法论。