在语文课堂上融入英语作文教学,既是跨学科融合的尝试,也是提升学生语言迁移能力的有效路径,母语思维与外语表达之间的桥梁需要精心搭建,关键在于找到两种语言体系的共通点与差异点,通过系统的训练方法实现思维转换。

素材积累需双轨并行

建议学生建立双语素材库:将语文课内积累的优美词句同步转化为英文版本,荷塘月色》中"曲曲折折的荷塘"可对应"the meandering lotus pond",古诗词意象如"大漠孤烟直"可转化为"solitary smoke rising in the desert",每周精选3-5个中文金句进行翻译训练,培养精准用词能力。

结构搭建要中西合璧

英语议论文的"汉堡结构"(引言-论点-与中文"起承转合"本质相通,指导学生用思维导图同步标注中英文结构要素:将语文课学习的《劝学》分解为"提出论点—比喻论证—对比论证—结论号召",对应英语作文的thesis statement, supporting details, counterargument, concluding remarks,通过对比训练强化逻辑框架意识。

语言润色需突破定式

针对学生常见的"中式英语"问题,设计对比修改练习:

原句:With the development of society, more and more people think...

优化句:As digital transformation reshapes modern workplaces, 63% professionals prioritize...(数据来自教材图表)

引导学生将语文课学习的精准表达迁移到英语写作,避免空泛套话,重点训练数据引用、权威引语等增强说服力的技巧。

思维转换建立三维训练

- 主题映射:将语文单元主题转化为英语作文题,如学完《赤壁赋》后布置"Historical Sites Preservation"议论文

- 体裁转换:把中文记叙文改写成英语邮件,将文言文改写为英文新闻报道

- 文化对比:针对《论语》篇章设计"East-West Education Philosophy"对比分析

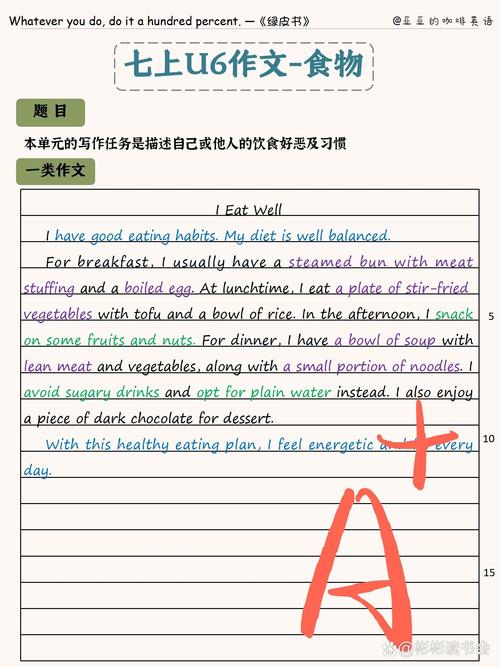

动态反馈机制

采用颜色标记批改法:红色标注语法错误,蓝色标出中式表达,绿色划出优秀句式,要求学生在修改时:

- 红色部分查阅语法笔记自主纠正

- 蓝色部分提供三个改进方案

- 绿色句式在下篇作文中复用

建立个人错误档案,每月分析高频问题类型,定制专项训练方案。

语言能力的本质是思维的外化,当学生能在李清照的婉约词与艾米莉·狄金森的隐喻诗之间找到情感表达的共鸣,在鲁迅的杂文结构与培根的议论文框架中发现逻辑构建的默契,真正的跨文化写作能力便自然生长,这个过程需要持续的双语思维碰撞,如同培育嫁接的植株,最终绽放出独特的语言之花。