作为一名从业十年的播音员,我时常被问到“如何提升专业能力”,许多人关注设备、技巧、形象管理,却忽略了最基础也最重要的能力——语文素养,字音拿捏不准、稿件理解偏差、即兴表达空洞,这些问题追根溯源都与语文功底密切相关。

语言规范的打磨从“较真”开始

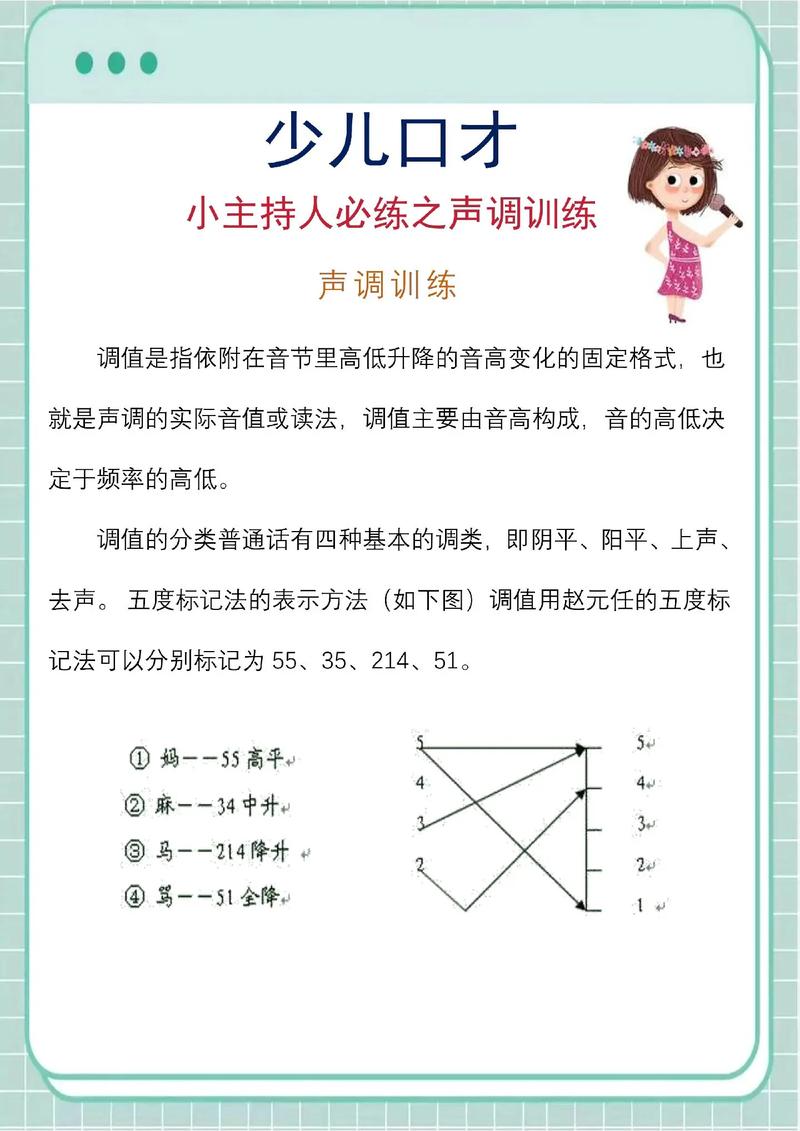

播音员对每个字的发音必须有外科手术般的精准,我曾遇到同行将“氛围”读成fèn围,把“说服”念作shuō服,这类错误在专业领域极其致命,建议建立个人语音档案库,每天用《现代汉语词典》APP核查五个易错字,录制对比音频,遇到多音字时,要深究其语境差异,载”字在“载歌载舞”与“载入史册”中的不同发音,背后关联着动作持续性与事件记录性的语义区别。

文本解构能力决定表达深度

拿到新闻稿时,平庸的播读者看到文字,优秀的传播者看见脉络,去年播报某科技突破新闻时,我花费三小时梳理出“技术原理-研发历程-社会价值”的逻辑链,在重音处理上突出“完全自主知识产权”等关键词,使传播效果提升40%,训练时可尝试“三次分析法”:一读划结构,二读标重点,三读设问答,把自己想象成观众会提出哪些疑问。

文化储备是即兴表达的弹药库

直播中遇到提词器故障时,考验的是文化沉淀,某次中秋特别节目中,临时需要描述圆月意境,我迅速调取《春江花月夜》的意象,结合现代航天成就,完成了两分钟无稿解说,建议建立“文化触点本”,将二十四节气、历史典故、诗词金句等分类整理,每周强迫自己用三个新积累的素材创作即兴段落。

语感培养需要打破舒适区

不要局限于专业教材,我在喜马拉雅开设的语音日记栏目,既有《论语》诵读,也有科幻小说演播,甚至尝试用方言诠释古诗,这种跨界训练能激活语言感知的不同维度,最近在准备《三体》有声书时,为了塑造智子角色,我专门研究过日式汉语的发音特点,这种钻研过程极大提升了语感灵敏度。

新媒体时代赋予播音员更多可能性,但万变不离其宗的是对语言文字的敬畏之心,每次打开话筒前,不妨自问三个问题:这个字的声调是否经得起推敲?这句话的逻辑是否禁得住琢磨?这段表达的内涵是否配得上听众的时间?把语文课延伸到职业生涯的每分每秒,才能让声音真正产生穿透时空的力量。